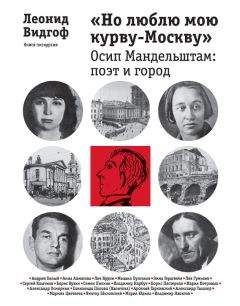

Леонид Видгоф - «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город

Помощь проекту

«Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город читать книгу онлайн

Розвальни, деревянные дома – все это скрипит или, как говорили ранее, «скрыпит»: начинает играть звуками «и – ы» и шипящими мандельштамовский стих. Это во-вторых.

Процитированное выше стихотворение предвосхитило стилистику авангардного кинематографа XX века: одна картина мгновенно сменяется другой, показом совсем иного места, последовательность кадров определяется логикой, которая становится нам понятна далеко не сразу. В первом четверостишии мы узнаем только, что действие происходит в Москве и что герои прикрыты «рогожей роковой». Эти слова не оставляют сомнений в том, что происходит нечто страшное, хотя мы и не знаем, что именно. В начале следующей строфы мы вдруг оказываемся в Угличе, даны только две пасторальные детали, но Углич – город, с которым в русской истории связано в первую очередь событие известное и трагическое, и чувство тревоги, появившееся у нас ранее, сохраняется и поддерживается. Однако поэт так же мгновенно переносит нас снова в Москву, мы видим его героя едущим по городу «без шапки» и замечающим горящие по покойнику три свечи в часовне. Чувство неблагополучия происходящего нарастает.

Московский булыжникВ третьем четверостишии ситуация продолжает осложняться: горящие свечи уподоблены трем встречам, причем «четвертой не бывать». Неизбежно приходит на память «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать», да о Риме тут же сказано четко и недвусмысленно. Если ранее герой говорил от первого лица, то в этом, центральном месте стихотворения (и по расположению, и по значению) мы смотрим на него со стороны – «никогда он Рима не любил». Автор так о себе, о неизменной нелюбви к Риму, очевидно, сказать не может: совсем недавно Мандельштам прошел через увлечение католичеством. (Предположение, что «он» в данном случае обозначает Бога, не кажется нам убедительным: все в этих стихах «привязано» к единому центру – герою, чьими глазами показано происходящее; но в заявлении о нелюбви к Риму автор стихотворения на мгновение отделяет себя от своего персонажа.) Речь идет о серьезном, обязывающем выборе, о приятии Москвы, признании ее значения, причем со всеми связанными с понятием «Москва» славянофильскими и мистическими коннотациями. Чрезвычайно важно при этом иметь в виду, что это приятие Москвы, представление о ней сопровождаются мотивами смерти и страха. Эта связь у Мандельштама закрепится. Свечи горят по покойнику, «народ», «худые мужики и злые бабы», не обнаруживают никакого сочувствия к тем, кого везут по «черным ухабам» в розвальнях, «уложенных соломой». Последний кадр: горящая, подожженная солома. Натянутая ткань напряжения прорывается – разгорается пламя. Что происходит? Враждебная толпа народа набрасывается на седоков и поджигает солому? Стихи вроде бы не оставляют нам никакой другой возможности истолкования, и все же такое самоуправство толпы по отношению к царевичу, которого, очевидно, пленила и которым распоряжается некая власть, представляется чрезмерным буйством. (О том, что везут именно царевича, мы узнаем только в предпоследнем стихе.) Известна финальная черновая строка стихотворения: «Сжигает масленица корабли» [8] . (В строке нашло отражение, думается, известное выражение «сжечь корабли»: отречение от Рима ради Москвы бесповоротно.) Конец Масленицы был в 1916 году 20 февраля; «черные ухабы» начинавшего оседать снега вошли в стихи. Черновая строка объясняет происходящее, однако Мандельштам предпочел ей завершающий образ, удерживающий читателя в напряжении сомнения и не дающий однозначного решения. Точно так же только в конце стихотворения мы узнаем о том, кого везут, – везут связанного царевича, но это ставит перед нами новый вопрос: кто конкретно имеется в виду?

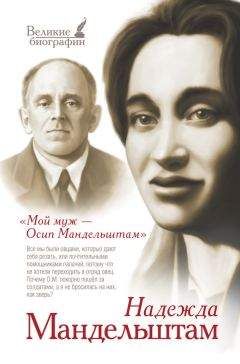

Осип Мандельштам. 1914Оставим пока этот вопрос без ответа, как оставляет нас без ответа поэт. Остановимся на том, что царевич принимает Москву вопреки ее неблагообразию, грязи, страху и самым мрачным, судя по всему, личным перспективам – принимает роль жертвы. Эта составляющая в отношениях Мандельштама с Москвой сохранится навсегда, то уходя в тень, на периферию образа, то снова выходя на передний план. Через много лет, в 1933 году, в стихотворении «Квартира тиха, как бумага…» Мандельштам напишет: «И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего страха струя / Ворвется в халтурные стены / Московского злого жилья».

В атмосфере этого стихотворения господствует сознание (точнее, сознание-чувство), что происходит нечто страшное и непоправимое, неотвратимое, гибельное. Мрачная тональность находит выражение и в характерной для Мандельштама, в тех случаях, когда в его произведениях звучит трагический мотив, цветовой гамме – сочетании черного и желтого: рыжая солома, даль, темнеющая от птичьих стай, черные ухабы, пламя поминальных свечей в темноте часовни… Нет однозначного, точного объяснения, почему именно это контрастное сочетание окрасило для поэта представление о трагическом и переживание его. Есть только предположения. Так, есть мнение, что контраст черного и желтого в качестве устойчивого символа чего-либо страшного и неблагополучного (причем, как правило, имеющий отношение к иудейской теме) появился у Мандельштама под детским впечатлением от желтоватого с темной каймой талеса (молитвенного покрывала) деда. Действительно, в автобиографической прозе «Шум времени» (1923–1924) Мандельштам пишет: «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно».

Рискнем высказать предположение, что закреплению контраста желтого и черного как своего рода эмблемы мог способствовать и колорит русской иконы с ее золотым фоном, смуглыми телами и темными ликами. Во всяком случае, у нас есть прямые свидетельства об интересе Мандельштама к иконописи. Надежда Яковлевна Мандельштам упоминает иконы «старинные, которые мы любили» [9] . Н.Е. Штемпель сообщает: «…Мы пошли в Третьяковскую галерею… Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел» [10] .

Не покидает ощущение, что каким-то образом в стихи Мандельштама вошел черно-желтый контраст Иерусалима, где ему никогда не довелось побывать. Ю.Г. Милославский отмечает: «Если прожить в Иерусалиме лет десять-пятнадцать, не отводя от него глаз, начинаешь понимать, что живописным первообразом православной иконы была и остается полуденная Иудея в часы Распятия, когда отвесное солнце расшибается о блеклый лещадник, порождая этим непроницаемый золотой фон, и всякий предмет либо фигура оконтуриваются черным, и черным же нагнетает складки одежд. Таково свечение Иерусалима…» [11]