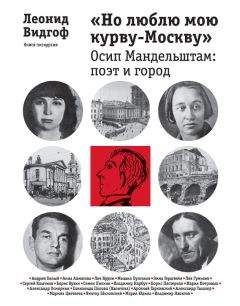

Леонид Видгоф - «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город

Помощь проекту

«Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город читать книгу онлайн

Не покидает ощущение, что каким-то образом в стихи Мандельштама вошел черно-желтый контраст Иерусалима, где ему никогда не довелось побывать. Ю.Г. Милославский отмечает: «Если прожить в Иерусалиме лет десять-пятнадцать, не отводя от него глаз, начинаешь понимать, что живописным первообразом православной иконы была и остается полуденная Иудея в часы Распятия, когда отвесное солнце расшибается о блеклый лещадник, порождая этим непроницаемый золотой фон, и всякий предмет либо фигура оконтуриваются черным, и черным же нагнетает складки одежд. Таково свечение Иерусалима…» [11]

И все же – вернемся к стихотворению «На розвальнях…»: несмотря на страх и неотвратимую угрозу, Москва принимается, это заявлено твердо.

Ледоход на Москве-рекеМандельштам приезжал в Москву к Марине Цветаевой, и «На розвальнях…» посвящено ей. Познакомились они в 1915 году (встретились у М. Волошина в Коктебеле), а затем виделись в начале 1916 года в Петрограде. «Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам поехал за ней и пробыл в Москве около двух недель» (В.А. Швейцер) [12] . (Ранее 18 января выехать из Петрограда было невозможно: пассажирские поезда между новой и старой столицей не ходили в течение недели.) Начавшийся роман был недолгим (с января по июнь), но бурным. Мандельштам приезжал в Москву, уезжал обратно в Северную столицу, возвращался. Позднее Цветаева писала, имея в виду мандельштамовские любовные стихи той поры: «…весь тот период… мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом…» [13] Цветаева знакомила Мандельштама с Москвой и олицетворила для него Москву. Вспомним, въезд в Москву в выше цитированных стихах – это спуск в низину, низину сырую, с тающими черными сугробами, влажной весенней далью… Это погружение в пучину, приобщение к стихии, стихии воды и цветаевской страсти, противостоящей и угрожающей строгой выверенности камня, архитектуры. «Камень» – чрезвычайно важное понятие для Мандельштама, и не только в то время, о котором идет речь. Строгость и выверенность архитектуры в качестве образца, установка на классичность, благородную сдержанность выражения (при возможном драматизме содержания) – важные черты поэтического мира раннего Мандельштама. В Москве поэт увидел и почувствовал нечто совершенно иное. Низина – пучина – стихия – Марина… Имя Цветаевой проглядывает в звучании стихотворения «На розвальнях…», оно слышится именно в той строке, где заявлено отречение героя от Рима: «И никогда он Рима не любил». «Рима не» – «Марине»! Не утверждаем, что в данном случае имя вплетено в ткань стихотворения сознательно, но это не меняет дела. О чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что в поэзии Мандельштама звук играет важнейшую роль, и о том, что он вводил имена в скрытом виде в свои стихи (в этом нам еще предстоит убедиться). Так или иначе, и само морское, водное имя Цветаевой, и знакомство с ней именно на «большой воде», и ее стихийный характер – не сомневаемся, что всё это окрасило первоначальное восприятие Москвы Осипом Мандельштамом. В мартовских стихах 1916 года Цветаева с присущей ей широтой дарит Мандельштаму свой город:

Из рук моих – нерукотворный град

Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке – все сорок сороков

И реющих над ними голубков;

И Спасские – с цветами – ворота,

Где шапка православного снята;

Часовню звездную – приют от зол —

Где вытертый – от поцелуев – пол;

Пятисоборный несравненный круг

Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду

Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,

Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков

Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил…

– Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916 [14]

«Часовня звездная» здесь – Иверская часовня у Красной площади, «пятисоборный несравненный круг» – конечно, Соборная площадь Кремля; «Нечаянная Радость» – речь также о Кремле, о церкви, стоявшей в кремлевском саду, у одной из башен. О ней – чуть ниже.

Мандельштам принимает это щедрый дар с благодарностью и трепетом.

Иверская часовня. ОткрыткаКаким виделся Марине Цветаевой приезжавший к ней петербуржец? Об этом говорят в первую очередь ее стихи. «Странный… прекрасный брат», «древний, вдохновенный друг», «чужеземный» гость с высоко поднятой головой, «царевич». «Брат» по русской поэзии, еврей-«чужеземец» (даром что вырос в Петербурге), за которым уходящие в глубь веков поколения кочевников, пастухов древней Иудеи, купцов, книжников и раввинов – он был для Цветаевой притягателен. Брат-поэт с душой странника: фамилия Мандельштам значит «миндальный ствол» – можно отождествить его с посохом; неоседлой цветаевской натуре подходил такой товарищ. Его притягивало к ней русское, московское; ее влекло к нему еврейское, библейское (и петербургское, конечно). Внешность Мандельштама в описании Цветаевой – вполне экзотическая: «У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи – головная посадка верблюда. <…> Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей» [15] .

Ты запрокидываешь голову —

Затем, что ты гордец и враль.

Какого спутника веселого

Привел мне нынешний февраль!

Позвякивая карбованцами

И медленно пуская дым,

Торжественными чужестранцами

Проходим городом родным.

Чьи руки бережные нежили

Твои ресницы, красота,

И по каким терновалежиям

Лавровая твоя верста… —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий

Переборол уже мечту.

В тебе божественного мальчика —

Десятилетнего я чту.

Помедлим у реки, полощущей

Цветные бусы фонарей.

Я доведу тебя до площади,

Видавшей отроков-царей…

Мальчишескую боль высвистывай

И сердце зажимай в горсти…

– Мой хладнокровный, мой неистовый

Вольноотпущенник – прости!

18 февраля 1916 [16]

Рядом с возлюбленным-«чужеземцем» и сама героиня этих стихов чувствует себя иностранкой. «Позвякивая карбованцами…» – звон монет в этой строке нельзя не услышать, а «карбовáнцами» звучит как «пиастрами» или «рупиями». («Карбованец» в словаре Даля – «серебряный рубль, целковый: звонкая монета».) Так они и бродили по городу, который Цветаева знала отлично, «каждый камень» (по свидетельству Э.Л. Миндлина). В это же день Цветаева пишет другое стихотворение, исполненное удивленной нежности к «певцу захожему»: