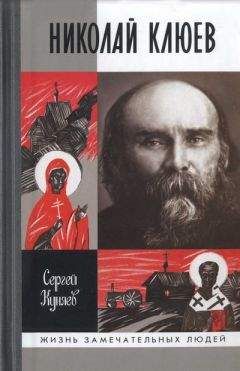

Сергей Куняев - Николай Клюев

Помощь проекту

Николай Клюев читать книгу онлайн

И всё же сильное сомнение закрадывается в справедливости слов Клюева, который отнес вероисповедание своей матери к серафимовскому православию. Дело в том, что члены серафимовской секты принимали на себя обязательный обет безбрачия: «Холостые не женитесь, женатые разженитесь». К клюевской семье он неприменим. Речь скорее идёт о другом — о знакомстве Прасковьи Дмитриевны с серафимовцами и о запечатлённых в материнской памяти сектантских гимнах, в исполнении которых она была большая мастерица.

«Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, — писал Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) в своём знаменитом романе „В лесах“, что был одной из любимейших книг Клюева, — как в лесах Заволжья и вообще на Севере, где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленицы — эти истолковательницы чужой печали — прямые преемницы тех вещих жён, что „великими плачами“ справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, передаваемому из рода в род… Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям. И на всё свой порядок, на всё свой устав… Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши ещё поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле».

При том, что в семье хранились все предания, все заветы староверчества, и «Житие» Аввакума, и «Поморские ответы» — настольные книги («Раскол бабами держится, — писал тот же П. И. Мельников, — и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: „Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит“») — немало в доме и «отреченных» книг, тайных, чернокнижию принадлежащих. Здесь и «Шестокрыл» итальянского еврея Эммануэля-бар-Якоба, составленный из шести крыл — хронологических таблиц иудеев (описание книги было издано в 1887 году). Здесь и «Новый Маргарит», составленный Андреем Курбским, и скопческие величальные песни о Петре Искупителе… В поэме «Песнь о Великой Матери», писавшейся на рубеже 1920–1930-х годов, этом дивном эпическом сказании о праотцах, предках, духовных наставниках и о матери (во многом по её рассказам), Клюев воссоздавал «круг» своего домашнего чтения:

Двенадцать снов царя Мамера,

И Соломонова пещера,

Аврора, книга Маргарит,

Златая Чепь и Веры Щит,

Четвёртый свиток Белозерский,

Иосиф Флавий — муж еврейский,

Зерцало, Русский виноград —

Сиречь Прохладный вертоград,

С Воронограем список Вед,

Из Лхасы шёлковую книгу

И гороскоп — Будды веригу —

Я прочитал в пятнадцать лет…

Ясное дело: поэма — не документальное свидетельство и даже не автобиография. Ну как тут не скажешь — всё придумал, всё сочинил, сам начитался со временем, а мать-то тут при чём? При том, что семья Клюева была книжной семьёй, как издавна велось у староверов. «Старообрядцы, — писал Ф. Е. Мельников, — в общей своей массе были всегда грамотнее и культурнее никонианской массы. Николаевская эпоха особенно ярко отличалась этим различием…» Но к концу XIX — началу XX века уже и у новоправославных большая доля неграмотных приходилась на старшие поколения и на женщин. Среди мужчин же в русских деревнях в это время грамотных было 70 процентов из общего числа. Книги — старые и новые, журналы (подписка на которые объявлялась в провинциальных газетах) были в постоянном обиходе.

На Севере издавна установилось истовое отношение к книге, как к священному дару. С Выгова повелось, от Соловецких старцев. И не только к рукописным книгам, не только к старым спискам «Жития» и «Посланий» Аввакума, к книгам «отреченным», но к новым изданиям тех же аввакумовских сочинений или «Истории Выговской старообрядческой пустыни» Ивана Филиппова, вышедших уже в государственных типографиях при Александре II. К началу XX века в Олонецкой губернии числилось 18 850 владельцев рукописных житий, учительской литературы, сочинений староверов, среди которых были и писцы, и переводчики, и книгохранители.

«По тропинкам, что нам не знакомы» шли староверы и сектанты разных толков к своим единоверцам, передавая из рук в руки, из общины в общину «отреченные» книги и «отреченные» списки. Рукописи и старопечатные книги ходили по рукам, доставлялись учёными скрытниками — и их собственные сочинения, и «История об отцах и страдальцах Соловецких», и «Виноград российский», и жития наставников Выга, и рукописные сочинения староверческого идеолога и писателя Игнатия, доказывавшего правомерность и угодность Богу «самоубийственных» смертей во время гонения на веру, а также скрытнический «Цветник» старца Евфимия… Разные списки приносили с собой и «бегуны», для которых само государство было «от антихриста». «С Воронограем список Вед» не случаен в клюевской биографии. И хоть далеко ещё до первых стихотворных подступов к «Белой Индии», а уже слышано и позднее читано, как великий бог Индра разделил своей властью небо и землю, надев их, как два колеса, на невидимую ось, что укреплена в небе Полярной звездой («нерушимой, неколебимой» — Друхвой). И слушано предание о том, что в незапамятные времена здесь, на Севере, родились эти сказания, на благодатной земле, хранящей множество удивительных тайн.

Северная часть земли всех других чище, прекрасней,

Живущие здесь, там возрождаются добродетельные люди,

Когда, получив (посмертные) почести, они уходят…

Когда взаимно друг друга пожирают полные

Жадности и заблужденья,

Такие вращаются здесь и в Северную страну не попадают…

Олонецкая губерния оставалась своего рода чудодейственным краем ещё долгое время. В. Копяткевич писал в «Известиях Общества изучения Олонецкой губернии» уже в 1914 году: «Олонецкий край… дорог в особенности тем, что в нём не только приходится собирать остатки старины. Нет, в нём много ещё таких уголков, живя где чувствуешь себя перенесённым на несколько столетий назад. Здесь оживает старина. Здесь сведения о прошлом, почерпнутые из книг, воспринятые в искусственной обстановке музеев, перестают быть спокойным завоеванием холодного ума. Они начинают чувствоваться вами, старина охватывает вас, как живая жизнь, вы всем существом своим начинаете понимать, ощущать, что то, что было, было действительно и так же реально, как то, что вы наблюдаете сейчас, вы начинаете проникать в самую психику старины, вы начинаете угадывать многое, и то, что вам казалось простым и ясным, вдруг приобретает особый смысл, получает особое значение. Да и может ли быть иначе, если и теперь, в глуши Пудожского, например, уезда, можно услышать старых слепых „сказителей“ былин, которые своим выразительным речитативом расскажут о подвигах давно знакомых богатырей и малознакомого даже нам, олончанам, местного пудожского богатыря Рахты (Рахков, Раги) Рагнозерского, обрисуют этих богатырей в обычной обстановке той повседневной жизни, которую вы видите собственными глазами, живя в деревне. Вы услышите новые, неожиданно всплывшие из глубокой старины слова, каких не знает современный лексикон, но с которыми вы встречаетесь на страницах исторических актов, относящихся к XVI–XVII веку или даже более раннему времени. В Повенецком уезде вы можете вдруг очутиться около какой-нибудь развалившейся часовни или около скромного крестика, и местный старик-крестьянин вам расскажет, что более 200 лет тому назад здесь было самосожжение раскольников, и притом картинно опишет, как „гарщик“ собирал народ на сожжение, как обрекшие себя на смерть запасались сеном, смолою, как молились перед смертью, и всё это так, точно дело происходило на днях, и он сам был очевидцем рассказываемого. Вам укажут на доживающие последние дни обветшавшие, опустелые старообрядческие часовни и церкви, расскажут о былом величии этих мест, заставят почувствовать ту трагедию, которая разыгрывалась здесь когда-то в борьбе между старой и новой, не всегда правой Россией… И часто-часто на пространстве всего Олонецкого края вы будете встречаться с такими патриархальными нравами, с такою примитивностью и непосредственностью отношений, каких никогда не встретить в более затронутых культурой местах…»