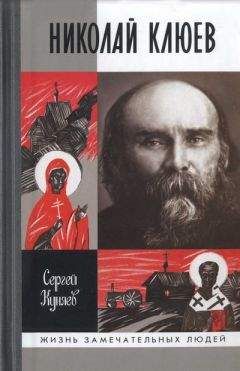

Сергей Куняев - Николай Клюев

Помощь проекту

Николай Клюев читать книгу онлайн

Олонецкая губерния оставалась своего рода чудодейственным краем ещё долгое время. В. Копяткевич писал в «Известиях Общества изучения Олонецкой губернии» уже в 1914 году: «Олонецкий край… дорог в особенности тем, что в нём не только приходится собирать остатки старины. Нет, в нём много ещё таких уголков, живя где чувствуешь себя перенесённым на несколько столетий назад. Здесь оживает старина. Здесь сведения о прошлом, почерпнутые из книг, воспринятые в искусственной обстановке музеев, перестают быть спокойным завоеванием холодного ума. Они начинают чувствоваться вами, старина охватывает вас, как живая жизнь, вы всем существом своим начинаете понимать, ощущать, что то, что было, было действительно и так же реально, как то, что вы наблюдаете сейчас, вы начинаете проникать в самую психику старины, вы начинаете угадывать многое, и то, что вам казалось простым и ясным, вдруг приобретает особый смысл, получает особое значение. Да и может ли быть иначе, если и теперь, в глуши Пудожского, например, уезда, можно услышать старых слепых „сказителей“ былин, которые своим выразительным речитативом расскажут о подвигах давно знакомых богатырей и малознакомого даже нам, олончанам, местного пудожского богатыря Рахты (Рахков, Раги) Рагнозерского, обрисуют этих богатырей в обычной обстановке той повседневной жизни, которую вы видите собственными глазами, живя в деревне. Вы услышите новые, неожиданно всплывшие из глубокой старины слова, каких не знает современный лексикон, но с которыми вы встречаетесь на страницах исторических актов, относящихся к XVI–XVII веку или даже более раннему времени. В Повенецком уезде вы можете вдруг очутиться около какой-нибудь развалившейся часовни или около скромного крестика, и местный старик-крестьянин вам расскажет, что более 200 лет тому назад здесь было самосожжение раскольников, и притом картинно опишет, как „гарщик“ собирал народ на сожжение, как обрекшие себя на смерть запасались сеном, смолою, как молились перед смертью, и всё это так, точно дело происходило на днях, и он сам был очевидцем рассказываемого. Вам укажут на доживающие последние дни обветшавшие, опустелые старообрядческие часовни и церкви, расскажут о былом величии этих мест, заставят почувствовать ту трагедию, которая разыгрывалась здесь когда-то в борьбе между старой и новой, не всегда правой Россией… И часто-часто на пространстве всего Олонецкого края вы будете встречаться с такими патриархальными нравами, с такою примитивностью и непосредственностью отношений, каких никогда не встретить в более затронутых культурой местах…»

Для старовера сожжение Аввакума, основание Выговской обители, Соловецкое страстное сидение — это не история. В контексте Большого Времени, вбирающего в себя микрокосм отрезка в человеческую жизнь, — это всё было вчера. Вчера Андрей Денисов в полемике с монахом Неофитом слагал «Поморские ответы». Вчера же Семён Денисов тосковал по Выговской пустыне, будучи в заключении в Великом Новгороде: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, аще забуду тя, святый дом, преподобное вкупожительство, забвена да будут пред Господом благожелания моя!..» И вчера же Иван Филиппов пел величальный гимн Святой Руси в «Истории Выговской пустыни»: «Я же российская украшающее златоплетенно пределы, земная совокупляху с небесными, человеки российские с самем Богом всепредсладце соединяю…» Через три десятка с лишним лет, уже в изменившейся почти до неузнаваемости России и в совершенно иной жизни, Клюев напишет в «Погорельщине»:

Отец «Ответов» Андрей Денисов

И трость живая Иван Филиппов

Сузёмок пили, как пчёлы липы.

Их чёрным мёдом пьяны доселе

По холмогорским лугам свирели,

По сизой Выге, по Енисею

Седые кедры их дыхом веют…

Современный исследователь Б. Кокорин в работе «Старообрядческое понимание жизни» пишет, что «старообрядец перенёс церковность в свой домашний быт, сделал её спутником своей жизни, окружил ею себя, как воздухом. …он знает книгу Псалтирь, а в ней изложены все законы нравственного совершенствования человека полно и ярко. Знает также он много житий святых, а ведь эти жития являются прообразами наиболее чистых людей…

Среди старообрядцев, особенно в беспоповских согласиях, много таких, которые буквально по целым годам не бывают в молельных своего согласия, по отсутствию их в близком расстоянии. Они поют и читают дома. Многие из них совершают полную службу, в известные дни и часы дома их превращаются в молельную, в храм. И это явление не исключительное, а общее. Здесь церковность воплощается в самой жизни. Это и является отличительной чертой старообрядчества, чего новообрядчество лишено».

Так обстоит дело сейчас — так же оно обстояло и сто, и более лет назад — в начале прошлого века, когда у старших поколений ещё живы были в памяти керженские и выговские гари, когда в молельную превращалась не только крестьянская изба, но и опушка леса или берег реки, когда весь окружающий русский мир мнился храмом старого обряда.

Более того, в связи с традицией поморских беспоповских общин, где пересказывались и комментировались стихи Евангелия и Жития Святых, — возникали рассказы о Богоматери, замерзавшей среди сугробов, о хождении Иисуса Христа по земле русской. Д. Успенский в статье «Народные верования в церковной живописи», опубликованной в 1906 году, писал: «Нередко рассказчики точно указывают, от какой деревни до какой в известный момент было совершено путешествие, на каком именно месте произошло данное событие. Я помню, на моей родине один старик показывал, например, даже дерево, кривую старую осину в глухом месте большого казённого леса, на которой удавился будто бы предатель Христа — Иуда».

…Старые поморского письма иконы, где на доличном письме виден северный ландшафт — тундра, покрытая мхом, и низенькие ёлочки, а золотой фон — что северные весенние зори; старые книги с тяжёлыми переплётами (среди которых и рукописные, исполненные полууставом), разукрашенные финифтью, линейными заставками; списки назидательных изречений с рисунками Сирина, Алконоста, струфокамилов, райских картин и евангельских сцен; створы поморского литья с Деисусом, Святой Троицей, распятием, иконой знамения… Всё это радует глаз и душу возвышает, а ублажает слух старое самоцветное слово — дивные сказки и дивное материнское пение…

В такой атмосфере и росли дети Прасковьи Клюевой, этим воздухом были пропитаны стены их дома, живая старина была бытом, древние дониконовские иконы и старопечатные книги — домашними университетами. И хотя нельзя семью причислить в полном смысле этого слова к черносошным крестьянам — источником существования была государственная, а потом и торговая служба главы семейства Алексея Тимофеевича Клюева — труд на земле также был знаком и родителям, и детям.