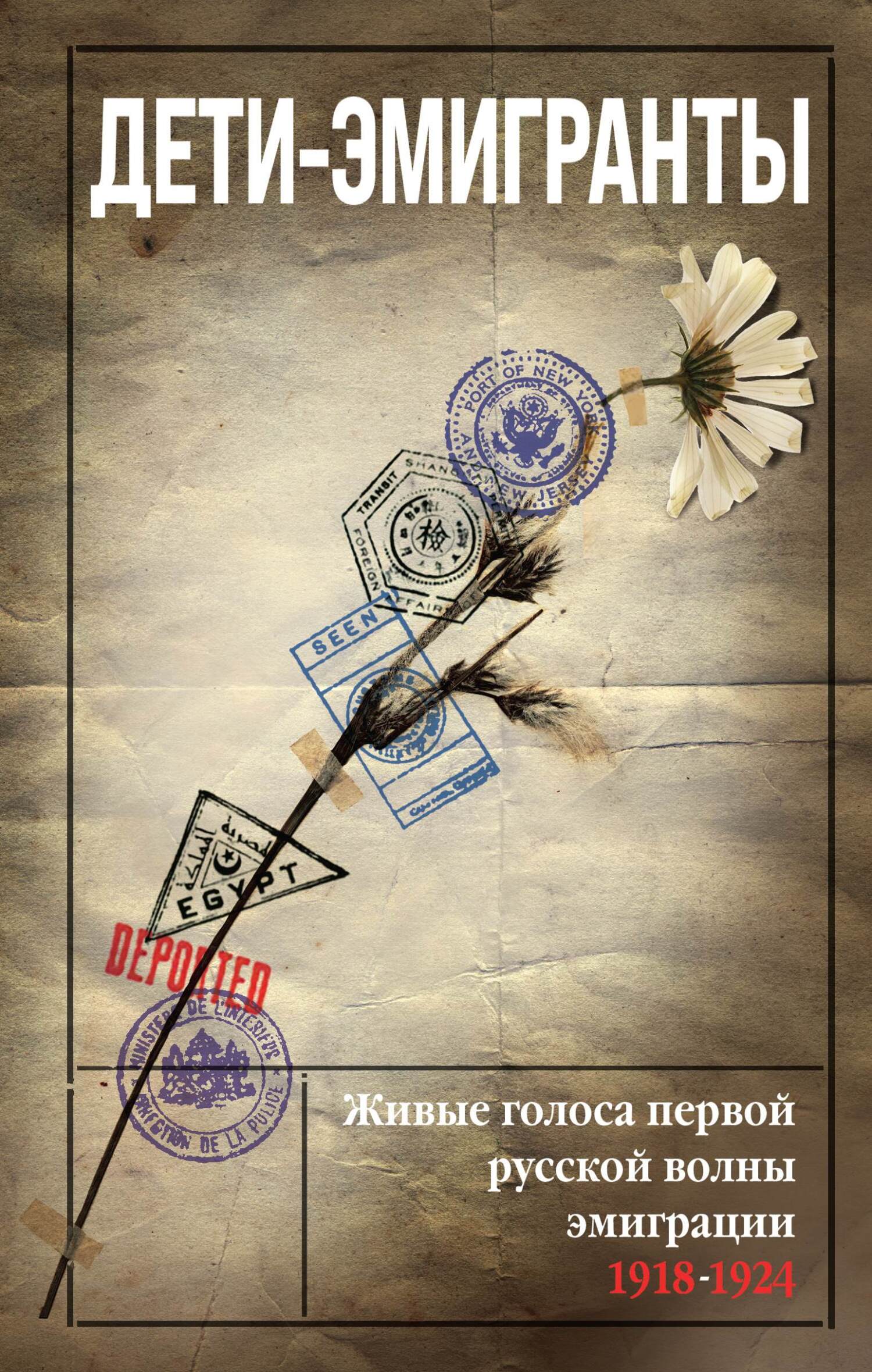

Дети-эмигранты. Живые голоса первой русской волны эмиграции 1918-1924 - Коллектив авторов

Помощь проекту

Дети-эмигранты. Живые голоса первой русской волны эмиграции 1918-1924 читать книгу онлайн

Осмыслить свои испытания как часть страданий родины, видеть свое спасение в ее воскресении – вот путь, который мне чуется в этих молитвенных словах.

5 июня 1925 г.

В. М. Левитский

У последней черты

2400 русских детей и подростков выполнили необыкновенную работу: они искренне и просто рассказали о пережитом. Наш долг – внимательно и чутко прислушаться к их голосам. Сделав это, мы отыщем, может быть, единственную уцелевшую тропинку, которая вплотную подведет нас к пониманию современной молодежи. Совершенно серьезно считаю, что эти детские исповеди должны стать настольной книгой для каждого, кому дорого будущее родной страны. Их нужно читать, перечитывать, внимательно всматриваясь в темные и светлые пятна многогранной и мятущейся души ребенка или подростка, стараясь узнать, иногда угадать, часто только смутно почувствовать ее стремления и пути. 2400 авторов этих воспоминаний пережили незабываемое. Жизнь втиснула их в страшный круг смерти и страданий. Они росли среди трупов, крови и лишений. Один из них метко отмечает, что ураган, жестоко изранив, сшиб его с ног. Дети видели все, даже человека, которого должны убить, и он уже как бы перестал жить. Многие убивали сами. Один с диким любопытством совал палец в раскроенный череп и нюхал мозг добитого им раненого. Другой, маленький мальчик, кричал в предсмертном ужасе: «Бабушка, я не хочу умирать!» В бессонные ночи девочки и мальчики, затаив дыхание, сбившись комочками, прислушивались к жуткому шуму автомобилей, несущих смерть. У многих на глазах замучили и убили близких и дорогих людей.

Выпила до дна эта русская молодежь и чашу личных страданий. Знала и холод, и голод, и раны, смотрела непонимающими, широко открытыми детскими глазенками в лицо смерти. Вынесла все… и уцелела, крепнет и развивается. Общее впечатление от этих исповедей и рассказов заставляет с глубоким благоговением преклониться перед величием и красотой души русского ребенка. Никто из нас не смеет бросить камнем и в ожесточившихся и отчаявшихся. Да таких и немного. Редко вырывается из их уст суровое осуждение: «О будь все проклято!», «Животные реже людей нападают друг на друга», «Кто снимет с меня кровь?». Такие фразы исключение. Гораздо чаще авторы отмечают ласку и добро. Очень многие в теплых выражениях отмечают труды и заботы своих теперешних руководителей, учителей, воспитателей, заменяющих их родных. На разные голоса славят приютивших их, как братьев, чехов и сербов. Не забыты и негр, угостивший молоком, японка, подарившая куклу, добрый старый индус и турок, когда-то принесший апельсин.

Иногда дети, юноши и девочки, не прочь и пошутить. Огромное большинство очень тепло отзывается о школе, довольно своим теперешним положением, отмечает свое продвижение вперед в смысле духовного развития, вообще рассуждает толково, иногда талантливо. Все это так, но, конечно, бесследно все пережитое пройти не может. Вся эта молодежь уже сейчас явно не похожа на прежних гимназистов и гимназисток. Будет своеобразна и дальше.

Задачей этого моего очерка является попытка наметить те наиболее срочные меры, которые требует от нас жизнь, чтобы оберечь эту молодежь от опасных ошибок и неправых путей. Перед нами самые счастливые, самые надежные – они все получили возможность продолжать свое образование на родном языке, знакомиться с национальной культурой. Это резервы, из которых будут черпать новые силы быстро редеющие кадры русской интеллигенции старшего поколения. Кругом, всюду тысячи русских детей находятся в неизмеримо более тяжелом положении. Их голоса до нас не дошли. Но и у этих избранных и привилегированных часто встречаются тревожащие ноты. Прежде всего мы должны уже сейчас серьезно считаться с ясно обозначившимся у наших авторов процессом отхода, иногда отчуждения от старших. Дети и подростки часто одиноки, замкнуты, пережитое отдаляет их иногда и от сверстников. На нас, представителей старшего поколения, они очень часто смотрят с известным предубеждением. Они до многого добрались, напрягая до последней степени свои силенки, самостоятельно, и упрямо отказываются от помощи, даже когда сами чувствуют ее необходимость.

Многие не забыли еще на родной земле вдруг явившейся отчужденности, обратившей их, 10–12–14-летних детей, в героев, в «змеенышей контрреволюции». Не сжились они с окружающим бытом на чужбине. Часто совсем по-новому холодными, враждебными глазами внимательно наблюдают за жизнью взрослых соотечественников, иногда близких им людей. Далее, в работах детей, правда, нечасты выражения озлобленности, жестокости, недетской холодности и расчетливости. Кто знает нашу школьную молодежь на чужбине, тот согласится со мной, что в действительности эти черты играют крупную роль в ее психологии. В статье Н. А. Цурикова корни этого явления освещены достаточно полными цитатами, и потому здесь не буду их повторять.

Третье явление, заслуживающее нашего сугубого внимания, – это все более и более захватывающее молодежь, парализующее все ее начинания сознание своей непригодности к жизненной борьбе, своей беспомощности здесь и страх перед неизвестным, отвернувшимся от нее, закутанным мглой ликом современной России.

Дети и юноши переживают мучительные колебания и сомнения, скрывают их от взрослых, мечутся и не находят выхода. Вдумайтесь в такие страшные в устах подростка слова: «Смешно, но я устал жить». Что же делать? До сих пор мы так мало интересовались жизнью нашей