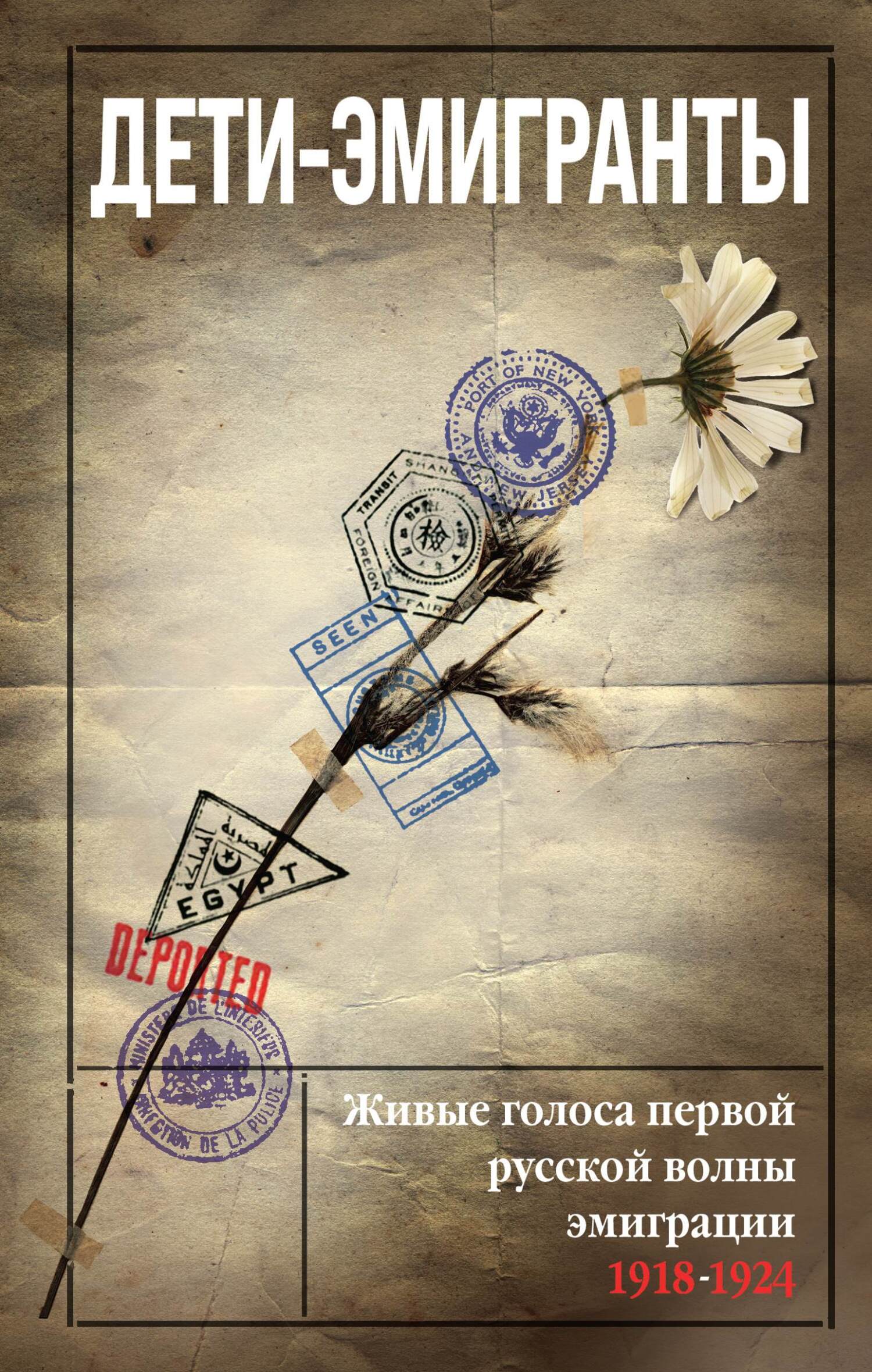

Дети-эмигранты. Живые голоса первой русской волны эмиграции 1918-1924 - Коллектив авторов

Помощь проекту

Дети-эмигранты. Живые голоса первой русской волны эмиграции 1918-1924 читать книгу онлайн

Она: Чем ты занят, милый друг,

Среди иностранцев?

Он: Изучением наук

И модерных танцев.

Бесспорно усиливающееся с каждым годом постепенное втягивание нашей молодежи в кипящую бестолочь окружающей жизни добра не принесет.

Многие из молодых авторов сами чувствуют опасность. Как ни странно, но они совершенно откровенно пишут о себе: «Партизанские отряды изломали мою душу», «Грубая нечувствительность к чужим страданиям вытеснила прежнюю кроткую любовь к человеческой личности», «Я почувствовал, что в сердце у меня выросла большая немая боль, которую нельзя ни передать словами, ни описать. Я упрекал себя, что перестал любить людей», «Я принял отраву, но, к счастью, меня вылечили и внушили, что стыдно и позорно умереть, испугавшись жизни…», «Бог перестал для меня существовать», «Я стал почти психопатом, нравственным калекой… Я хуже волка, вера рухнула, нравственность пала, все люди лишь…». Недостаток места заставляет ограничиться приведенными выдержками. Все равно они не могут заменить подлинных свидетельств пережитой нашими детьми трагедии.

Показания 2400 должны быть прочитаны полностью. Дети сделали все, что могли. Теперь мы уж не можем отговариваться незнанием. Душа современного ребенка и подростка смело обнажена. Не для хулы, холодного любопытства или равнодушного исследования, а для проникнутой горячей любовью скорой помощи. Эти исповеди ко многому нас обязывают, и детский призыв, надо думать, не останется без отклика.

Мы так любим повторять: дети – наше счастье, дети – наша радость. Теперь пора от слов перейти к делу.

В. В. Руднев

Несколько цифр

Забота о подрастающем поколении из всех задач, стоящих перед русской эмиграцией, бесспорно, одна из самых ответственных. Важно поэтому попытаться отдать себе отчет о качественной и количественной стороне вопроса, призванного оставаться в центре общественного внимания, русского и иностранного, выяснить общее число беженских детей, их распределение по отдельным странам, возрастной состав, семейное и имущественное положение детей, степени обеспечения их русской школой и пр.

Надо, однако, признать, что сколько-нибудь точных и проверенных данных по большинству из поставленных выше вопросов нет и быть не может, поскольку не существует ни планомерной общей регистрации русских беженцев в Западной Европе, ни детской статистики – в частности. Точные сведения имеются только относительно одной группы детей, а именно – уже обучающихся в русских школах. Ответы на остальные вопросы могут быть даны лишь с большой степенью гадательности и с существенными оговорками, весьма ослабляющими реальное значение приводимых цифр.

Взять хотя бы распространенные представления о численности русского беженства в целом. Обычно принимаемое их количество в 2 и даже в 3 миллиона явно преувеличено. В Западной Европе, по крайней мере, – а здесь сосредоточена главная масса беженства, – общее число беженцев вряд ли превышает 600–700 тысяч – к такому выводу приводит критическое сопоставление данных, почерпнутых из разных источников.

Как при такой неопределенности пытаться установить число детей путем вычисления обычного процента к общей массе беженства? К тому же нормальное для населения в обычное время соотношение взрослых и детей нарушается для эмиграции наличием в ней бывших военных контингентов; в другом, противоположном смысле влияет наличие известного количества одиноких детей, эвакуированных из России в составе нескольких закрытых учебных заведений.

Можно лишь с уверенностью сказать, что определявшаяся д-ром Нансеном в 1923 г. цифра детей беженцев в Европе в 400 тысяч несомненно и сильно преувеличена. С другой стороны, по неизбежности гадательной остается и принимаемая Земско-Городским комитетом для одной категории, – детей нуждающихся беженцев, – цифра в 45–50 тысяч.

Относительно распределения детской массы по отдельным государствам за полным почти отсутствием точных данных приходится ограничиваться лишь общими соображениями, основанными на аналогии с распределением в Европе взрослого беженства.

Исторически проникновение в Западную Европу масс беженства в 1919–1921 гг. шло двумя путями: с юга, через Константинополь, и с востока, на протяжении всей сухопутной границы России. Таким образом, создалось два важнейших района первоначального поселения беженцев в славянских землях и в лимитрофных государствах. В третьем условно обозначаемом районе – в государствах центральной части Западной Европы – осело в первые годы лишь небольшое количество беженцев, вследствие запретительных мер правительств этих стран. В 1922–1923 гг. происходит новая передвижка беженской массы, на этот раз переносящая центр ее из лимитрофных и славянских государств в Германию и Францию. Нижеследующая таблица показывает распределение беженцев по отдельным государствам в 1924 г.[79]

Районы расселения и относительная численность в них детей в общем, конечно, соответствуют местам сосредоточения масс беженцев. Судя по вышеприведенной таблице, к 1924 г. в славянских и лимитрофных государствах остаются еще большие сосредоточения детей, но сильно возрастает к этому времени значение центральной части Западной Европы. В частности, во Франции и Германии должно находиться около половины общего количества беженских детей.

* * *

Более определенные, хотя и не всеобъемлющие данные имеются относительно детей, обучающихся в русских школах.

Общее количество детей школьного возраста, нуждающихся в систематической материальной общественной поддержке, определяется З.-Г. комитетом в 18–20 тысяч, – по-видимому, эта цифра достаточно близка к истине. С исчерпывающей точностью произведен подсчет обучающихся в русской зарубежной школе детей беженцев.

По данным З.-Г. комитета, эта школьная сеть в начале 1924 г. состояла из 90 школ, в том числе 43 средних и 47 низших. Общее число обучающихся в этих беженских школах детей достигает к этому времени 8835, из них 6937 детей в средней школе, а 1898 – в низшей. Из обучающихся в средних школах содержалось полностью в интернатах 4380 детей [80].

Учитывая же еще около 3000 беженских детей, обучающихся в школах русского национального меньшинства в лимитрофных государствах, общее число детей-беженцев, обучающихся в зарубежной русской школе, надо считать