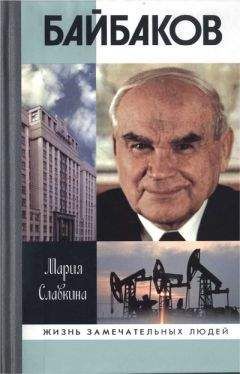

Мария Славкина - Байбаков

Помощь проекту

Байбаков читать книгу онлайн

Для подачи документов в вуз требовалось ходатайство. А вдруг будущий студент — чуждый новому обществу элемент?! К счастью, у нашего героя все было в порядке. Рекомендацию Байбакову предоставило предприятие, где трудился его отец: «Завком при механической мастерской № 1 имени Буденного Балахано-Сабунчинской группы промыслов Ленинского района убедительно просит о предоставлении места в ВУЗе тов. Байбакову Николаю, как сыну одного из старых мастеровых рабочих н/мастерской, проявившему себя на долголетней (32-летн.) работе». То есть никаких экзаменов, конкурсного отбора, решающая формулировка — «как сыну одного из старых мастеровых рабочих».

Alma materКуда пойти учиться? Для Николая Байбакова выбор был очевиден — Азербайджанский политехнический институт. Самый престижный вуз республики был создан в 1920 году на базе Бакинского политехнического училища и носил имя одного из двадцати шести бакинских комиссаров Мешади Азизбекова. Более поздние названия АПИ — Азербайджанский нефтяной институт (1930–1934), Азербайджанский индустриальный институт (1934–1959), Азербайджанский институт нефти и химии (1959–1992), Азербайджанская государственная нефтяная академия (с 1992-го).

В 1928 году Байбаков стал студентом. Правда, с тем, что его действительно увлекало, он определился не сразу. Нефтяник — да… Но какая специализация? Ему нравилось «то», «это» и «еще много чего». Все было интересно, все хотелось попробовать. Поучившись на инженерно-строительном отделении, он перевелся на горный факультет. А первоначальный выбор специальности буровика (или, как тогда говорили, бурильщика) изменил в пользу инженера-нефтяника. К завершению учебы он гордился: «кончаю институт… не инженером узкой специализации, а широкой»!

Как в то время учились студенты-нефтяники? В 1929 году в АПИ прошла серьезная реорганизация, вызванная необходимостью форсированной подготовки квалифицированных инженерных кадров, причем в большом количестве. О том, какой дефицит специалистов испытывала нефтянка, красноречиво говорят цифры ведущего треста «Азнефть». По данным предприятия, в конце 1920-х годов на 48 тысяч рабочих приходилось 588 инженеров и техников, что составляло всего 1,2 процента от общей численности. В 1928/29 году нехватка инженеров составляла 570 человек, в 1929/30 году — 675 человек, в 1930/31 году — 817 человек, в 1931/32 году — 922 человека. Отрасль как губка впитывала выпускников профильных вузов. Но разрыв между показателями «потребность — пополнение» только увеличивался.

Было очевидно — нужны срочные меры. Но какие? Прежде всего изменили сроки обучения. Если ранее инженер готовился пять-шесть лет (а на деле обучение растягивалось до семи-восьми лет — сказывались материальная неустроенность студентов, слабая школьная подготовка), то теперь устанавливался твердый четырехлетний срок. Также вводилась триместровая система. Прием студентов и выпуск специалистов осуществлялся три раза в год.

Учебный план был пересмотрен в пользу приобретения практических навыков. Соотношение между теоретическим и производственным обучением устанавливалось как 55 к 45. Считалось, что если раньше студент по окончании института шел на производство, как на незнакомое ему место, то теперь он, окончив вуз, пойдет на производство, как на свой родной промысел или завод. «Академическая программа, — вспоминал Николай Константинович, — была не столь обширной, как ныне, зато очень насыщена практикой на производственной базе. На месте мы могли конкретно изучить то, о чем нам говорилось на лекциях, увидеть своими глазами, пощупать руками детали».

Наиболее радикальное нововведение — обучение по бригадно-зачетному методу. Один из студентов АПИ лаконично охарактеризовал его так: «Класс разбивался на бригады по 4–5 человек. Проходимые предметы делились на отдельные разделы, которые после прочтения по ним лекций этими группами сдавались доцентам, профессорам. На сдачу очередного зачета шла вся группа. Преподаватель задавал вопросы. Любой из группы мог на них отвечать. Практически отвечать мог один. Зачет засчитывался всей группе».

Разумеется, такой подход больно бил по качеству выпускаемых специалистов. Сколько «неучей» получили тогда дипломы о высшем образовании, мы можем только догадываться… Но было и другое. В таких «бригадах» обязательно появлялись лидеры — их еще называли «буграми». Они тащили на себе всю группу, помогали отстающим. Был ли «бугром» Байбаков? Безусловно. Способный, схватывающий на лету все новое, интеллектуал, он резко выделялся среди сокурсников.

«Хорошей школой для нас, — вспоминал Николай Константинович, — была и общественная работа, многочисленные кружки по интересам, субботники». Будущие нефтяники учились выстраивать отношения в коллективе, работать в команде. Байбаков — секретарь комсомольской ячейки факультета, — как и положено, всегда был в гуще событий, на передовой. Так, среди бумаг нашего героя сохранилась грамота культармейцу. В ней читаем: «Бакинский окружной штаб Культурного похода от имени трудящихся, ликвидировавших в 1929/30 году свою неграмотность, объявляет тебе, как одному из лучших бойцов культурного фронта, свою пролетарскую благодарность. Своим участием в борьбе за грамотность ты дал стране 16 грамотных граждан, активных строителей социализма». Запомнилось, и как строили набережную вдоль Бакинского бульвара. «Весело и дружно спорилось дело, никто не отлынивал от работы, не боялся взяться за тяжелую тачку с землей или лопату», — рассказывал Байбаков. Впоследствии, бывая в Баку, он с большим удовольствием прогуливался по этому красивому затененному зеленью бульвару и вспоминал свою юность.

Где родился — там и пригодился«Нахожусь я сейчас в самом дурацком состоянии в связи с неопределенностью в моей будущей работе. Где же мое место в Советском Союзе и где должна развернуться моя работа? Вот вопрос, который ежедневно беспокоит меня…»

Нам необыкновенно повезло! Вот они — письма, написанные собственноручно нашим героем в начале 1930-х годов! Спасибо Галине Александровне Байбаковой, племяннице Николая Константиновича, бережно сохранившей свидетельства тех лет. По профессии геолог, кандидат наук, она много лет работала в экспедициях, объездила всю страну, вела научные исследования в Институте нефти и газа имени И. М. Губкина. Галина Александровна сегодня на заслуженном отдыхе, с удовольствием нянчит любимого внука Никиту, а в свободное от этих хлопот время приводит в порядок семейный архив — документы, письма, фотографии… Мы сидим за столом, беседуем.

«Мой отец Александр Константинович Байбаков родился в 1904 году, — рассказывает она о своем отце. — В 14 лет он пошел работать токарем на промысел, затем окончил рабфак и в 1926 году уехал учиться в Московскую горную академию, позднее переименованную в институт. Успешно закончил механический факультет, остался в аспирантуре. Во время учебы он встретил мою маму Арфению Леонтьевну… Она работала секретарем на факультете. Начало семейной жизни положила незамысловатая записка, которую как староста группы папа вложил в журнал, где отмечалось присутствие: „Милочка, пойдем в кино“». Так и пошло — Шура и Мила…