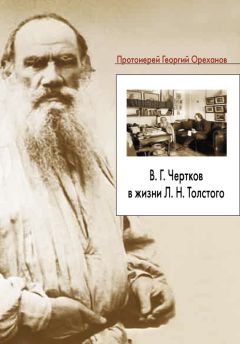

Протоиерей Георгий Ореханов - В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого

Помощь проекту

В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого читать книгу онлайн

Но В. Чертков еще не сдается: в письме от 2 сентября 1884 г. он конкретно указывает, что́ в трактате писателя «В чем моя вера?» не заслуживает, с его точки зрения, включения в гектографические копии для последующего распространения: это отрицание Искупления, Воскресения Христа и вера в личную загробную жизнь. Аргументируя свою точку зрения, в качестве одной из причин В. Чертков упоминает то обстоятельство, что это отрицание ввергает читающего «в целый хаос сомнений и вопросов»; кроме того, он пишет, что и сам лично далеко еще не уверен в справедливости этого отрицания, добавляя: «Для меня это опровержение так же мало убедительно, как и противоположное утверждение» (ПСС. Т. 85. С. 97). В письме от 25 сентября В. Г. Чертков указывает по поводу нового перевода Толстым Евангелия, что «пробелы против канонического перевода слишком чувствительны и резки», а некоторые мысли и выражения Л. Толстого «неприятно поражают даже меня, а других, разумеется, совсем отталкивают, ни за что ни про что» (ПСС. Т. 85. С. 106).

Таким образом, очевидно, что возражения В. Г. Черткова были направлены против тех мест в антицерковных трактатах Л. Толстого, которые молодому другу в тот период их знакомства казались и неубедительными, и пристрастно резкими. В письме, написанном в конце октября 1886 г., В. Г. Чертков говорит, что Христос для него «живее всех» (ПСС. Т. 85. С. 404).

В этой обильно цитированной переписке обращает на себя внимание горячее стремление Черткова к истине, поиск ее, открытость, и, наоборот, внушительно-нравоучительный тон Толстого. И эта установка не могла не повлиять в конце концов на взгляды Черткова – новое знакомство постепенно вело к их трансформации. Уже в письме от 21 июля 1884 г., подвигая Л. Толстого к подготовке специальных изданий для простого народа (что и реализовалось позднее в замысле издания «Посредник»), он указывает на необходимость «прежде всего очистить учение Христа от всех накопившихся перетолкований, обнаружить русским людям Евангелие, как оно есть, в его простом, прямом смысле»; теперь, считает В. Г. Чертков, нужно сделать так, чтобы Христос был «доступен и понятен массе» (курсив мой. – Свящ. Г. О.). Конечно, здесь еще не все можно приписать возрастающему влиянию Л. Н. Толстого, сказывается и наследство евангелических христиан, однако тенденция наметилась уже вполне определенно.

Характерно, что хотя, как я указывал выше, количество упоминаний о Христе в переписке Толстого и Черткова не становится меньше, происходит очевидный перенос акцентов: теперь все чаще упоминается не Личность Христа, а Его учение, нравственный закон Христа, выраженный в знаменитых толстовских пяти заповедях, а Сам Господь превращается в «старшего брата» (выражение В. Г. Черткова из письма Л. Толстому от 12 июня 1889 г.) (ПСС. Т. 86. С. 245).

Конечно, само по себе выражение «учение Христа» не может вызвать никаких возражений с богословской точки зрения. Однако в понимании Л. Толстого это выражение становится определенным «паролем», т. е. происходит характерный сдвиг в моральную сферу, то, что впоследствии обратится в «тиранию моральной сферы», «панморализм». Все больше Л. Толстым и В. Чертковым овладевает желание предоставить русским людям «очищенное Евангелие», очищенное от «церковности», «мистичности», «догматичности», вообще предельно освобожденное от богословских смыслов, т. е. предельно упрощенное. На это стремление к упрощению христианского учения стоит обратить внимание. Постепенно идеи Л. Толстого – и самая трагическая из них: стремление сопротивляться «обоготворению» Христа (ПСС. Т. 85. С. 136) – находят место в сердце В. Черткова. Другими словами, можно констатировать, что если в 1884 г. «вопрос о Христе» не был еще решен для В. Черткова окончательно, то в следующем году он смотрит на Господа уже глазами Л. Толстого, т. е. тем взглядом, который окончательно нашел свое выражение в опубликованном варианте богословских трактатов писателя и для которого мистико-догматический, церковный подход в понимании Личности Господа глубоко чужд. «Теплота сплачивающей тайны»[45] утрачена окончательно, на ее место заступает холодно-рассудочные утверждения о пользе учения Христа, а не Сам Христос, Который у Толстого приноровлен к обиходу, «философ вроде Сократа», а также «обескровленная мораль, нежизненная, ничем не питаемая»[46]. Интересно, что через семь лет, в 1892 г., почувствовав некоторую взаимную недоговоренность в этом вопросе, В. Г. Чертков находит нужным в письме писателю дать некоторые разъяснения: «Как могли вы предположить хоть на минуту недоразумение между мной и вами по поводу ваших писем против божественности Христа?! <…> эти письма послужили для меня как бы термометром, по которому я заметил свое собственное изменение по отношению к этим вопросам с тех пор, как я, помните, бывало, просил вас выпускать в моих изданиях резкие отрицания искупления и т. п. Впрочем тогда и ваш тон бывал иной» (ПСС. Т. 87. С. 164).

Однако в духовной жизни человека не все так просто: то, что он считает лежащим в области только ума, есть также принадлежность и сердца, и совести. В. Черткову было дано пережить опыт своеобразной «богооставленности», который нашел отражение в его переписке с Толстым. В письме от 10 сентября 1894 г. он указывает на очень своеобразное свое состояние: «Вспоминаю с завистью первый период восторженного пробуждения сознания: даже с радостью вспоминаю последующий период усиленной и воодушевленной деятельности на новом пути. И сравниваю с тем, что теперь. И вместо сравнительного подъема против прежнего, замечаю какое-то охлаждение и сердечную пустоту. Я сочувствую Христу и его учению, но как-то умом только. В сердце же не чувствую того, что должно было бы соответствовать этому» (ПСС. Т. 87. С. 291). Этому результату не следует удивляться: Господь требует не сочувствия Себе и Своему учению, а всецелой преданности, основанной на вере. Сам Чертков склонен был свое состояние объяснять телесной болезнью, но я рискну предположить, что причина здесь была чисто духовная.

В этом смысле нужно признать, что вопрос о «Боге живом», о Боге – Личности, о Его действии на душу человека окончательно не был решен до самой смерти и самим писателем: в ответ на процитированное письмо Черткова он посылает ему ответ с размышлениями на эту тему. Толстой, в свою очередь говоря о пережитом периоде охлаждения, пишет, что был «на волоске от того, чтобы потерять, даже думал, что потерял самое дорогое существо, и не потерял его, а только узнал Его бесценную цену <…> Может быть, это то, что некоторые называют живым Богом; если это – это, то я очень виноват перед ними, когда не соглашался с ними и оспаривал их» (ПСС. Т. 87. С. 299).

Однако при всех честных и искренних порывах своей души Л. Толстой так и не смог понять, что кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Кощунства в адрес Православия в этот период жизни писателя перешли в холодное презрение: Церковь – только препятствие для человека на пути к Богу, в лучшем случае «церковники» как слепцы, плутая, выходят окольными путями на ту дорогу «разумения» учения и закона Христа и христианства, которая открыта Л. Толстым.

В этом смысле очень остроумной и точной мне представляется мысль М. Алданова: кое-что в дневниках Л. Толстого последних лет мог написать и Чертков, в том смысле, что в их взглядах имеется некий «общий знаменатель»[47]. По всей видимости, ко второй половине 1880-х гг. «юношеский задор» в душе В. Черткова уже изжит. В своих воспоминаниях, относящихся к весне 1887 г., гр. А. А. Толстая вкладывает в уста П. И. Бирюкова отзыв о том, что «Владимир Григорьевич не любит искупления», причем интересно, что именно по этой причине Чертков настоял на том, чтобы из стихотворений А. С. Хомякова в издании «Посредника» были исключены некоторые выражения[48].

Эта трансформация по времени совпадает со все большим увлечением В. Черткова идеей публикации и широкого распространения взглядов Л. Толстого. Другими словами, под этим лозунгом – «сделать Христа понятным и доступным массе», поистине близким к пролетарским речевкам, – и будет проходить отныне жизнь В. Г. Черткова.

В то же время именно к этому периоду, т. е. к середине 1884 и началу 1885 г., относятся первые попытки В. Г. Черткова, пока очень скромные, влиять на окончательный текст тех или иных произведений писателя: 31 января 1885 г., по поводу издания в «Посреднике» рассказов Л. Толстого «Кавказский пленник» и «Бог правду видит», Чертков испрашивает разрешение исключить из него несколько строк, которые ему кажутся неудачными (см.: ПСС. Т. 85. С. 140). А 26 марта 1885 г. Л. Толстой в своем письме разрешает по своему усмотрению внести правку в статью «Так что же нам делать?» (ПСС. Т. 85. С. 157). Отныне Л. Н. Толстой начинает одну за другой присылать своему новому другу рукописи, а В. Г. Чертков пытается высказывать свое мнение об их содержании.