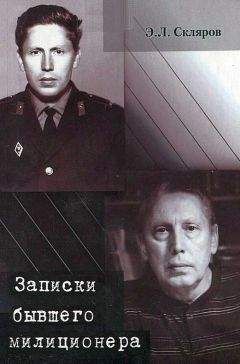

Эдуард Скляров - Записки бывшего милиционера

Помощь проекту

Записки бывшего милиционера читать книгу онлайн

1 сентября меня отвели в школу, так как мать всё не приезжала за мной из-за проблем на работе.

Несмотря на домашние успехи в постижении грамоты, с первых же дней посещения школы в Тихорецке я стал получать двойки, но не за знания, а за неспособность изобразить ту или иную букву в соответствии с требованиями чистописания. Плюс к этому мои руки почти каждый божий день по локоть были запачканы чернилами из так называемой чернильницы-непроливайки, которую я, как и все остальные школьники, носил в мешочке на верёвочке, прикреплённой к портфелю. А «портфелем» у меня была матерчатая хозяйственная сумка. До меня никак не доходило, зачем надо было ходить в школу каждый день, да ещё чуть ли не по щиколотку в грязи, таща тряпичную сумку, больше подходящую для картошки, чем для книжек и тетрадок.

К счастью, тихорецкий школьный период для меня быстро закончился, потому что В ноябре приехала мать и увезла меня в Тбилиси, где пристроила в старшую группу детского сада, чтобы я хоть как-то научился жить в коллективе, и где воспитанников по специальным программам готовили к школе.

Таким образом, дядя Миша был моим первым учителем. Я его любил, тем более что своего отца у меня не было, а он уделял мне много времени. Я всегда с нетерпением ждал его возвращения с работы, хотя в этом была и детская корысть. Дело в том, что дядя Миша работал на пекарне и приносил очень вкусные припёки (а по словарю Даля, колобки) — запёкшееся тесто, вытекшее за края форм, в которых выпекали хлеб. Эти припёки пекарям разрешали забирать домой, что было очень кстати в то голодное послевоенное время.

Питались мы в Тихорецке в основном хлебом, квашеной капустой с подсолнечным маслом, варениками с этой же капустой, картошкой и щами. Помню, что мы с Сашкой постоянно хотели есть, поэтому, оставляя нас дома одних, тётя Лиза и дядя Миша принимали меры, чтобы мы не умяли за один присест всё, что было съедобного в доме. Например, тётя Лиза ниточкой замеряла уровень подсолнечного масла в бутылке и прятала эту ниточку в карман. Правда, вернувшись домой, она почти никогда не вспоминала про эту нитку, чем мы с Сашкой и пользовались, нередко отпивая из бутылки по несколько глотков масла.

Но особым лакомством для нас была макуха в форме больших дисков. Макуху приносили с маслозавода после отжима масла из семечек подсолнуха, и её запасов хватало почти на год. Будучи уже взрослым, я узнал, что макуха — это жмых, который остаётся от семечек подсолнухов после отжима из них масла. Но и после этого я ещё долго мечтал поесть такой вот макухи. Каково же было моё разочарование, когда, много лет спустя, в один из приездов в Тихорецк я увидел макуху и почти набросился на неё, но она оказалась ужасной на вкус! Правда, мне пытались объяснить, что макуха 1949 года при ручном отжиме — это очищенные от шелухи семечки с большим содержанием масла, а макуха 80-х годов — это практически чистая сухая клетчатка, оставшаяся от семечек, из которых механическим способом выжато всё, что только можно.

Жизнь в Тихорецке в этот период была наполнена различными приключениями, что неудивительно при авантюрном характере Сашки. Все дни, с утра до вечера, мы таскались с ним по разрушенному войной Тихорецку. Летом, естественно, особое внимание уделялось Козловой балке, наполненной болотистой водой, но в которой в жаркие дни мы с удовольствием плескались, постоянно натыкаясь на какие-то железки. Сашка объяснял, что это затопленные танки и пушки.

Кстати сказать, в начале 60-х годов из этой Козловой балки городские власти сделали прекрасный огромный пруд с насыпным пляжем и с посаженным лесом по берегам.

В Тихорецке мне пришлось жить бок о бок с животными. И если в Тбилиси в нашей комнате не было даже кошки, то здесь, в доме у тёти Лизы, существовал целый домашний зоопарк: две собаки (жили во дворе), две кошки, поросёнок, который обитал прямо в доме, и тихая, маленькая, вообще-то вольная птичка, чуть ли не каждый день залетавшая в дом через открытую дверь; здесь она кормилась, отдыхала, а потом снова улетала. К сожалению, однажды, ударившись головой о стекло, она погибла. С зоопарком мне было очень интересно, а собаки постоянно сопровождали нас с Сашкой в наших похождениях по городу.

Наконец-то в ноябре 1949 года (я уже упоминал) матери дали отпуск, она приехала за мной в Тихорецк и, как она потом рассказывала, не сразу узнала меня. Перед ней вместо сына предстало что-то худющее, чёрное, с выгоревшими на солнце волосами, в одежде явно с чужих плеч. Поэтому неудивительно, что, вернувшись в Тбилиси, где сам город, люди, нравы, образ жизни настолько отличались от всего тихорецкого, я в буквальном смысле шарахался от всего, что было не так, как в Тихорецке. А переход от капусты с постным маслом к еде в детском саду, где мне в первый же день на завтрак дали полную тарелку молочной манной сладкой каши, да вдобавок чашку сладкого какао, да ещё огромный толстый кусок мягчайшего белого хлеба, намазанного сливочным маслом и мёдом, да кусок грузинского сыра! Я просто оторопел от такого изобилия вкуснейшей еды! Я не только забыл вкус всего этого, но забыл даже, что такая еда вообще существует. Где-то через несколько дней после возвращения в Тбилиси я увидел за стеклом витрины продуктового магазина непонятную мне вещь — круглую, всю облепленную цветочками, завитушечками — просто бело-розовую красоту! Я не удержался и спросил у матери: «Что это?» Оказалось, что это чудо называется «торт» и его даже можно есть.

Шли годы, я быстро из тихорецкого «дикаря» превратился в жителя мегаполиса (Тбилиси) и уже таковым вступил в период, называемый отрочеством.

3. Моё отрочество

Считаю, что нет необходимости подробно рассказывать о самом городе Тбилиси, поскольку ему посвящено огромное количество литературных и прочих источников. У него драматичная и чрезвычайно насыщенная интересными событиями история. Это крупнейший культурный и промышленный центр Грузии, каковым он стал ещё в царские времена. В начальный период Великой Отечественной войны сюда было перемещено несколько крупных заводов из России, в том числе танковый и авиационный. Последний под названием «Завод № 31» располагался в четырёх трамвайных остановках от моего дома.

Тбилиси раскинулся в долине реки Куры (по-грузински — Мтквари). По легенде, полторы тысячи лет назад — хотя есть доказательства более солидного возраста Тбилиси — его основал царевич Горгасали, после того как во время охоты подстреленная им куропатка упала в горячий источник и, когда её подобрали, уже успела свариться.

Вообще-то город Тбилиси имеет несколько легенд своего появления, и все они связаны с охотой царских особ и падением в тёплый источник, по одной легенде, раненого оленя, по другой — фазана, по третьей — куропатки. Правда, олень, омыв рану, быстро вскочил и скрылся, а фазана и куропатку нашли почти сварившимися. Но, по всем легендам, эти события и послужили поводом, чтобы основать на этом месте город, получивший название Тбилиси, образованное от грузинского слова «тбило» — тёплый.