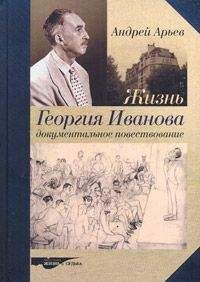

Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Помощь проекту

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн

Все это так, если рассматривать литературную эволюцию как череду перманентных омоложений ветшающих эстетических систем, как завизированную философией тенденцию любого развития к «снятию противоречий в синтезе».

Статья Жирмунского замечательно точна и оказалась верной во всем, кроме одного: слово «преодолевшие» автор не предугадал взять в кавычки.

Омри Ронен считает, что «преодоление» у Жирмунского обозначает то же самое, что «снятие» в философии Гегеля. «„Преодолевшие символизм" — это не „противники символизма", — говорит он, — не антитеза символизма, а обещание некоего синтеза».

Синтеза не случилось — случился 1917 год. Какими бы обещаниями акмеизм нас ни тешил, никто из художников «серебряного века» символизм в себе не преодолел. Или — еще парадоксальнее и точнее — из преодолевших символизм никто не преодолел Блока. О чем и свидетельствует вся дальнейшая эволюция Георгия Иванова.

Акмеизм — это опростившийся, соскальзывающий к реализму символизм. И не более того. Акмеисты думали, что преодоление туманностей символизма — необходимый путь к «цветущему разнообразию», цели, указанной искусству Константином Леонтьевым — тайным авторитетом, столь же для них значимым, как для символистов Ницше. Леонтьев и был для них «новым Ницше», привлекательным не столько даже своим старшинством по отношению к немецкому аналогу, сколько тем, что изъяснятся на родном наречии (как раз тогда — в 1912—1913 годы, когда вышло леонтьевское девятитомное собрание сочинений, — акмеисты его и прочли). Этим вниманием к русскому слову «как таковому» постсимволистские течения и отличаются от собственно символизма, переключившего внимание на поэтику «соответствий». Цветистое разнообразие словесных достижений постсимволизма, включавшего в себя в первую очередь акмеизм, несомненная данность литературы «серебряного века».

Постсимволизм леонтьевской цели едва ли не достиг. Хотя и дышал еще воздухом символизма, его «соответствиями».

Потому что при всех «конкретных и определенных» переживаниях не об Ахматовой ли стоит сказать прямо: «уединенная и сложная личность, лирически замкнутая в себе»?

И не Мандельштам ли написал об акмеистах как о «младших символистах»?

Акмеисты не с облаков спустились, и не в капусте их нашли, а на Башне у Вячеслава Иванова. Как бы они ни пытались уверить публику, что выросли в огороде. Вячеслав Иванов о потребности в «ознаменовании вещей», вместо их «преобразования», о «доверии к миру как данности», о необходимом умении «живописать словом» твердил издавна.

Нетрудно выделить и из символистского круга «акмеистов до акмеизма», прежде всего — Иннокентия Анненского. Или фигуру, по отношению к символизму и акмеизму вовсе амбивалентную, — Михаила Кузмина. Приходит на ум и суперживописный Максимилиан Волошин…

Ну и, конечно, Брюсов, под знамена которого акмеисты встали бы без колебаний. Возглавь Брюсов их мятеж, им и акмеизма не понадобилось бы выдумывать. Зачем бы он понадобился, появись Брюсов в столице и возьми на себя литературную часть «Аполлона», как ему горячо предлагалось? Сама Ахматова спрашивала у него: надо ли ей заниматься поэзией или нет?

«Я готов был бы предложить Вам, — как когда-то было с Пушкиным, — по червонцу за строчку, — писал Брюсову Сергей Маковский, — если бы думал, что можно оценить золотом чеканку Ваших строф!» И вскоре, как раз в разгар «кризиса символизма», повлекшего за собой создание петербургского «Цеха поэтов» и акмеистические декларации, заверял: «Группа молодых писателей, составляющая теперь редакцию „Аполлона", тяготеет именно к тому литературному credo, которое закреплено Вашим авторитетом… Это настолько так, что когда была уверенность в Вашем приезде в Петербург прошедшей зимой, предполагалось обратиться к Вам с просьбой взять на себя руководство литературным отделом „Аполлона". <…> я только горячо бы приветствовал такое решение вопроса, если бы Вы на него согласились, так как (повторяю в который раз!) все симпатии молодой редакции на стороне взглядов на поэзию и литературу, которые Вы высказываете».[9]

Однако предмет нашего рассмотрения не история литературы, а смысл творчества, не ветшание, а рост. Омоложение искусству нужно лишь для его последующего мужания, развития. Мы исследуем гармоническую протяженность творений, хотя бы, как в лирике Георгия Иванова, эта длительность была дискретной.

Актуальным в данном случае представляется мнение Ю. Н. Тынянова: «…смена школ одиночками характерна для литератур вообще <…>. У нас нет поэтов, которые бы не пережили смены своих течений…». Георгий Иванов, несомненно, принадлежит к их числу. Так же как и все те, кого называют акмеистами. Лицом к вечности все они поворачивались в одиночку. То, что в «конечном» мистически присутствует «бесконечное», они не сомневались. Иначе чем обосновать православие Ахматовой, сложную религиозную, к православию не сводящуюся, интуицию Мандельштама или отождествление с «реальнейшим» потусторонних «сияний» у позднего Георгия Иванова, чья муза с годами в решающей степени обогатилась «эмоциональным, лирическим элементом».

Повторим: лирическое «я» Георгия Иванова просветлялось через бессловесную, музыкальную гармонию. Почему его и можно причислить, как это сделал В. Ф. Марков, к «третьему поколению» символистов — вместе с его литературным антагонистом Владиславом Ходасевичем.

Скажем так: Георгий Иванов был одновременно и символистом, и акмеистом. И точно также он не был ни символистом, ни акмеистом.

В поэте мы не ищем ни символиста, ни акмеиста. Наоборот, и в символисте, и в акмеисте мы видим единственно поэта. Лирика Георгия Иванова исследуется здесь как характерная для одной и единой литературной эпохи. В этом плане, скажем, проблема «дионисийской» природы творчества или проблема зла как творящего начала не есть только проблема раннего «декадентского» символизма, но проблема всей культуры «серебряного века» в целом. Ее переживание и проживание мы найдем у каждого художника данного типа культуры.

Георгий Иванов вообще не человек цеха. Он человек эпохи. И если он входил во все существовавшие «Цехи поэтов», то не потому, что они выражали его эстетическое кредо, но потому, что кредо выражалось в факте принадлежности к цеху, в отмеченности и избранности. Эта избранность оказалась в «серебряном веке» нормой, а не исключением из правил. Еще раз подчеркнем: Георгий Иванов в равной и легкой степени оказывался символистом, эгофутуристом, акмеистом, классицистом, провозвестником «парижской ноты» и даже постпередвижником, то есть предвестником всяких примитивистских изысков в литературе второй половины XX века. А также автором текстов в манере «нового рококо», сюрреализма и фовизма.

Совсем юным, не успев еще толком прибиться к тому же гумилевскому «Цеху», он спешил поделиться со старшим приятелем А. Д. Скалдиным: «Мне думается, что я выйду из Цеха в конце концов. Не потому что Цех мне не нравится, атак просто предчувствие имею». Это спонтанное «достоевское» своеволие, подчеркнутое соответствующим оборотом («предчувствие имею»), было поэту роднее всех школ.

«Георгий Иванов многолик, а не многослоен, и каждое его лицо необходимо», — заключил В. Ф. Марков, предварительно заметив: «В этом видении мира есть что-то на редкость общее всем, как будто воспринимает не отдельное неповторимое сознание, а какой-то обобщенный человек нашего века. (Пусть не обманывает „субъективная" ивановская „манерка": она может надоесть поэту, и он ее легко сбросит.) В этом смысле фамилия Иванов даже символична. По его стихам историки потом смогут изучить сознание нашей эпохи. <…>

Мы все Ивановы, другой Цветаевой нет и быть не может. Ходасевичи вымерли или вымирают».

«Общее всем», «реальнейшее» в ивановской лирике — это апофатико-нигилистическое отношение к бытию, скрытая, но характернейшая черта отечественной словесности «серебряного века».

Собственно говоря, В. Ф. Марков нашел (и не отбросил) жемчужное зерно всей философской антропологии «серебряного века»: универсальный «человек вообще», «Иванов» в то же время явлен как единичный и смертный Георгий Иванов.

В конце концов судьба любая

Могла бы стать моей судьбой, —

написано в «Портрете без сходства».

Полнота бытия переживается Георгием Ивановым через ущербность бытия собственного. Это должно быть так для любого человека, не умозрительно поверившего в «реальнейшее», то есть в мир априорных истин.

«Реальнейшим» в эстетике Георгия Иванова оказался его вкус — априорнейший из художественных даров. Все пощечины от гениев Георгий Иванов получал именно за изначальную к нему приверженность. Ведь гении по природе бунтари, бунтари против вкуса.