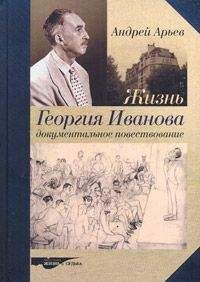

Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Помощь проекту

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн

написано в «Портрете без сходства».

Полнота бытия переживается Георгием Ивановым через ущербность бытия собственного. Это должно быть так для любого человека, не умозрительно поверившего в «реальнейшее», то есть в мир априорных истин.

«Реальнейшим» в эстетике Георгия Иванова оказался его вкус — априорнейший из художественных даров. Все пощечины от гениев Георгий Иванов получал именно за изначальную к нему приверженность. Ведь гении по природе бунтари, бунтари против вкуса.

Но что этот бунт для гения без свойств , каковым был Георгий Иванов?

Есть у него жена и дети,

Своя мечта, своя беда…

Как скучно жить на этом свете,

Как неуютно, господа!

Обедать, спать, болеть поносом.

Немножко красть. — А кто не крал? …

Такой же Гоголь с длинным носом

Так долго, страшно умирал…

(«По улице уносит стружки…»)

5

Нельзя, конечно, оспаривать: в петербургские годы ближайшие поэту люди – из круга Гумилева. Ради них с эгофутуристами Георгий Иванов расстался в одну минуту. И сам исчислял настоящее начало литературной жизни с даты на диво конкретной – 13 января 1912 года, день знакомства с Гумилевым на вечере в «Бродячей собаке», посвященном 25-летию творческой деятельности Бальмонта:

«Там должен был быть в сборе весь „Цех поэтов", и я, только что в „Цех" выбранный, явился туда, робея и волнуясь, как новобранец в свою часть. Конечно, я пришел слишком рано… Понемногу собирались другие — Зенкевич, Мандельштам, Владимир Нарбут. Пришел Сергей Городецкий с деревянной лирой подмышкой – фетишем „Цеха". Уже началась программа, когда кто-то сказал: «А, вот и Николай Степанович…»

Гумилев стоял у кассы <…> платя за вход. Слегка наклонившись вперед, прищурившись, он медленно пересчитывал на ладони мелочь. За ним стояла худая, высокая дама. Ярко-голубое платье не очень шло к ее тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилева так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания.

Гумилев шел не сгибаясь, важно и медленно — чем-то напоминая автомат. <…>

Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов, и я сразу почувствовал к Гумилеву граничащее со страхом почтение ученика к непререкаемому мэтру. <…> Только спустя много лет близости и тесной дружбы я окончательно перестал теряться в присутствии Гумилева.

Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив и экстравагантной (потом он ее бросил) манерой одеваться — некрасивость свою еще подчеркивал. Но руки у него были прекрасные, и улыбка, редкая по очарованию, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности».

По другому варианту воспоминаний, все с улыбки и началось, даже не с улыбки, а с откровенного смеха: Гумилев, увидев в тот день Георгия Иванова впервые, расхохотался: «Я знал, что Вы молоды, но все же не думал, что до того!»

Вскоре последовали и другие встречи, а затем и другие наиболее значимые для него в ту пору публикации — в «Аполлоне» и «Гиперборее» Михаила Лозинского.

Безукоризненный вкус, сдержанность и первоклассная ирония в любых ситуациях — вот тогдашний эталон для Георгия Иванова, явленный в лице Лозинского, не забывающего о символистских знаках издателя акмеистов. Ну а когда юному поэту нашлось место в «Аполлоне» С. К. Маковского, это был предел литературных мечтаний. Как позже вспоминалось, в ту аполлоновскую пору он на все смотрел «„с высоты" своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника „Аполлона", заместителя Гумилева…»

Но в том же «Аполлоне» и писал: «…не нужны истинным поэтам все школы и „измы", их правила и поэтические „обязательные постановления"». Существует только одна предопределенность — «провидение вкуса».

В начале 1914 года «Гиперборей» издает сборник Георгия Иванова «Горница». В это же время прекращается деятельность «Цеха» и поэт пускается в свободное литературное плавание, то появляясь в «Обществе поэтов», так называемой «Физе», В Г. Лисенкова — Н. В. Недоброво, то заглядывая в кружок «Трирема», в котором бывшие члены «Цеха» неожиданно соединились с бывшими эгофутуристами… Видят его и на «Вечерах Случевского», и в салоне Чудовских…

В «Горницу» включена часть книги «Отплытье на о. Цитеру», но главное, конечно, новые стихи. Среди них Вадим Крейд выделил одно, названное им «ч е т в е р т ы м манифестом акмеизма». (Два первых — манифесты Гумилева и Городецкого третий — статья Мандельштама «Утро акмеизма».) Процитируй ем его, чтобы дать отчетливое представление о ранней лирике поэта:

Горлица пела, а я не слушал.

Я видел звезды на синем шелку

И полумесяц. А сердце все глуше,

Все реже стучало, забывая тоску.

Порою казалось, что милым, скучным

Дням одинаковым потерян счет

И жизнь моя — ручейком незвучным

По желтой глине в лесу течет.

Порою слышал дальние трубы,

И странный голос меня волновал.

Я видел взор горящий, и губы

И руки узкие целовал…

Ты понимаешь — тогда я бредил.

Теперь мой разум по-прежнему мой.

Я вижу солнце в закатной меди,

Пустое небо и песок золотой.

По словам Крейда, в этом стихотворении Георгий Иванов прощается с «фразеологией символизма»: «„Горлица" (в первой строфе) акмеистически конкретно принадлежит вещному миру, миру закатной меди, золотого песка под пустым небом».

Из этого достаточно обычного представления о возможностях акмеистической поэтики следует вывод о противопоставлении Георгием Ивановым ценностей новой акмеистической школы ценностям школы старой, символистской: «Прежняя эстетика вела к тому, что само ощущение жизни мельчало…»

Как раз в эти годы Александр Блок пришел к переживанию жизни как пребыванию в «страшном мире», Андрей Белый написал «Петербург», и если рядом с этими безднами «акмеистический» финал стихотворения Георгия Иванова, демонстрирующего «пустое небо и песок золотой», укрупняет «ощущение жизни», то говорить и вовсе не о чем: прежний его «бред» был содержательнее «акмеистической авантюры» (воспользуемся определением Ходасевича, относящимся не к ивановскому «пустому», но к гумилевскому «Чужому небу»).

Ни в одно мгновение переживание жизни Блоком не было мельче переживания любого из акмеистов, живописность эстетики которых обоснована как раз известной психологической дробностью лежащих в ее фундаменте переживаний.

Блок тут упомянут не всуе: в «манифесте» «Горлица пела…» говорится не о фразеологии, не о прощании с символизмом, а о горьком для автора стихотворения диалоге с Блоком, о решимости молодого поэта стать в ряд посвященных, причастных тайне, но обряд инициации не проходить.

Горлица Георгия Иванова совсем не с пустого неба спустилась и вещному миру не принадлежит. Она — плод литературного метемпсихоза, переселилась в ивановские стихи из известнейшего шедевра Блока «Девушка пела в церковном хоре…».

Георгий Иванов пишет стихотворение-спутник, а не стихотворение-манифест. Оно значительно тем, что выявляет ивановскую лирическую философию, его тягу к обнаружению своего в чужом. Его стихи-реплики весьма часто (хотя и не в данном случае) остроумием и благозвучностью перекрывают вызвавший реплику источник. Порой и иссушают его.

Лирический персонаж Георгия Иванова воображает себя «не пришедшим назад», одним из тех, о ком поет героиня Блока и о ком плачет его «причастный тайнам» ребенок. Он не вернулся, но обрел покой в младенческом «золотом веке», тронув тем самым и акмеистическую струну. Блоковскую девушку в стихотворении Георгия Иванова заменяет библейская горлица, потому что герой уплыл слишком далеко на своем ковчеге грешников. Уплыл, куда голос из хора доноситься не должен.

«Отплытие» — это вообще тема ивановской лирики, она и реализуется в реальное и окончательное отплытие на возлюбленный «серебряным веком» закат, на родину Бодлера.

Блоковская девушка поет «забывшим радость свою». Стихотворение Георгия Иванова — о «забывших любовь», оно описывает угасание любовного чувства и приобретение иного, неподвластного времени и расстоянию опыта, о погружении человека в нирвану одиночества.

Все будущие «мировые рекорды одиночества» Георгия Иванова зарождаются и подготавливаются очень рано. При всем своем «акмеизме» Георгий Иванов вряд ли следовал «закону тождества», выведенного Мандельштамом как этого акмеизма лозунг: «А=А». Разделяя мнение Крейда, что Георгий Иванов никогда «последовательным символистом» не был, уточним: также никогда он не был и «последовательным акмеистом», искал «реальнейшее» — хотя бы в самой поэзии.