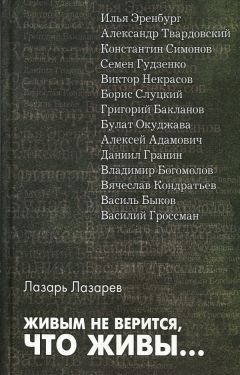

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Помощь проекту

Живым не верится, что живы... читать книгу онлайн

Разрыв между образом войны, жившим в памяти народной, запечатленным в лучших произведениях литературы, и тем его освещением, которое предлагалось официальной историографией и пропагандой, резал глаза, становился нестерпимым — это были две совершенно разные войны. При ГлавПУРе создали специальную комиссию, которой на откуп отдали мемуарные книги о войне, она решала, что можно, а что нельзя вспоминать. Некоторые проходившие через это горнило авторы рассказывали, что комиссия эта тупоумием и перестраховочным ражем превосходила Главлит. Это, конечно, нелегко себе представить, но так действительно было, о чем свидетельствовала серия мемуаров военачальников, выпускаемая под присмотром этой комиссии Воениздатом, мемуары были как надраившие до блеска форму солдаты, занимающиеся строевой подготовкой перед предстоящим парадом. Эти унылые лишенные серьезной информации рассказы, причесанные на один манер, тощие брошюры и пухлые монографии, многотомные истории и учебники для средней школы были пронизаны пустопорожней риторикой, угодничеством, лестью и подхалимством. В шестидесятые годы XIX века, в пору тогдашней «оттепели», критик Дружинин писал о казенно-парадной историографии николаевской поры, посвященной Отечественной войне 1812 года: «Вред, нанесенный ею, был чрезвычайно велик и до сих пор еще не оценен достаточно. Благодаря панегирикам, унижению врага, скрытию своих неудач и ошибок, придирчивости лиц и корпораций славнейшие периоды нашей военной истории улетучились без следа…» Не странно ли, что это можно повторить, говоря об утвердившейся в «застойную» пору официозной историографии Великой Отечественной войны. Именно такой она была, нацеленная на то, чтобы скрыть неудачи и ошибки, бездарность и головотяпство, а главное — угодить обличенным нынче властью. В выпущенных к сорокалетию Победы энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941–1945» и словаре-справочнике с тем же названием даны биографии (с портретами) всех тогдашних членов Политбюро, немалую часть которых во время войны отделяли от фронта многие сотни километров и так называемая «броня». И они потом, после войны, не стесняясь, учили нас «патриотизму» (правда, с действенной помощью специальных и других влиятельных служб). Видно, почувствовав, как бы это сказать, некоторую неловкость, что ли, составители словаря решили добавить каждому из этих «видных советских и государственных и партийных деятелей» весьма своеобразных военных заслуг: «Тема Вел. Отеч. войны занимает значительное место в выступлениях и статьях…», далее следует нужная фамилия.

Все это нельзя забывать…

Конечно, отодвинуть куда-нибудь на задворки, как при Сталине, материал войны уже не представлялось возможным, напротив, обращение к нему, разумеется, если соблюдались установленные начальством ограничительные рамки, даже поддерживалось и поощрялось. Но был взят курс на то, чтобы «обезвредить» этот все еще взрывчатый материал, поставив под строгий неусыпный контроль: о поражениях сорок первого — сорок второго годов — самой быстрой скороговоркой, об их подлинных причинах — ни слова, о репрессиях, подорвавших боеспособность наших Вооруженных Сил, — ни полслова, о гигантских потерях, об огромном количестве попавших в плен — тоже молчок. Сталина лучше не упоминать, а если упоминать, то «объективно» (что, разумеется, означало с одобрением).

Могут сказать, что все это давно было и уже быльем поросло. Если бы так… Со Сталиным и сталинщиной не кончено и сейчас, в наши дни. Те зерна беспардонного вранья (могу выразиться деликатнее — мифов) и демагогического запугивания (дадим по рукам хулителям нашего героического прошлого!), которые были посеяны при Сталине и для его возвеличивания, а затем всячески «окучивались» при Брежневе, Суслове и Андропове, прорастают и сегодня — под теплом нет-нет, да и возникающих благоприятных идеологических лучей. И это не только бурьян, который легко выполоть, но и тот особый сорт конопли, содержащий опасный дурман, с которым бороться трудно, он и в малых дозах опасен.

Нас все еще стараются убедить, что мифы на самом деле были подлинной жизнью, и они должны быть примером того, как нам надо жить. Вот свеженькие, на этих днях произнесенные здравицы мудрому вождю и учителю, разорившему страну, доблестному полководцу, не разу не выезжавшему на фронт. Это высоким стилем, обращаясь к библейским и евангельским образам, вещает автор военно-политических сочинений (наверное, так их надо называть), очень раскручиваемого недавно «Господина Гексогена», главный редактор газеты «День», переименованной в газету «Завтра», Александр Проханов: «Победа в Великой Отечественной войне должна быть приравнена к сотворению Адама, избавлению земной жизни в ковчеге Ноя, пришествию на землю Христа… Поля великих сражений — Москва и Смоленск, Сталинград и Ленинград, Курск и Одесса, Киев и Минск — топонимика Святых мест, как Вифлеем, Назарет, Гифсиманский сад, Голгофа, делающие Россию Святой землей, а русский народ, исполнивший победный божественный промысел, — народом-Богоносцем. Мистические парады 41-го и 45-го — суть иконы Победы, на которые молимся, исполняясь благодатью. Вождь Победы, святоносный выразитель народной веры и воли, ставший во главе священного воинства, генералиссимус Иосиф Сталин — святой, чье имя просияет среди спасителей России и мира».

В ином стиле, хотя и не так велеречиво и пышно, как Проханов, но по сути то же самое (это можно было бы напечатать в «Правде» сталинских времен) преподносит Александр Зиновьев — бывший эмигрант, обличитель советского режима, автор имевшей в свое время успех книги «Зияющие высоты», совершивший после этого поворот, который лучше всего характеризовать словами классика — «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал»: «Главным — решающим — фактором победы были советский коммунистический социальный строй, т. е. реальный советский коммунизм, и возглавлявшееся Сталиным высшее руководство страны. Какими бы они ни были, какие бы недостатки вы им ни приписывали, войну выиграли прежде всего советские коммунисты во главе со Сталиным».

Думаю, что больше цитат — их могло быть больше — не требуется. Все вроде бы ясно. Увы, не всем. В автобусе слышу — одна женщина с ностальгической интонацией говорит своей спутнице: «А при Сталине никаких террористов не было». Вот еще один случай избирательной памяти. Террористов действительно не было, но террор был фундаментом сталинской государственной политики, никто не чувствовал себя защищенным от него.

А вот бывший заместитель, а потом глава КГБ, один из организаторов ГКЧП Крючков на презентации своей книги «Личность и власть», которая, нет сомнений, будет «раскручиваться», как «брадобрейское» изделие Коржакова, поделился пережитыми им во время работы над своим сочинением «творческими муками»: «Когда я задумывал главу о Сталине, решил: фигура он неоднозначная и надо попытаться это отразить. Наверное, подумал я, напишу 60 % позитива и 40 % негатива, а когда работа была завершена, получилось 100 % позитива». Видно, сила чувства к светлому прошлому и к Сталину как его олицетворению — чтобы всегда был такой железный порядок, который он навел в стране, взяла свое.

Крючков с тоской вспоминает былое. А один из руководителей только что созданной новой партии ВКП(б) (последняя буква в ее названии означает «будущее») мечтает, опираясь на эту новую партию, его возродить: «вернуться к первоисточникам, „к практическому и теоретическому опыту Сталина“».

Конечно, даже звонкоголосые трубадуры фальшивых идолов и казарменного (лучше сказать лагерного) порядка, понимают — в мавзолей снова не положишь останки диктатора, но можно, сказав Победа, за которую из-за его ошибок и преступлений заплачено было сверхдорогой ценой, миллионами зря загубленных жизней, рядом, в одной связке ловко помянуть его. Владимир Карпов изготовил увесистый двухтомник «Генералиссимус», в котором восхищается полководческим искусством Сталина. Правда, очереди читателей за этим сочинением я не наблюдал, но ведь нашлись организации и люди, не пожалевшие денег на его издание и переиздание, наверное, рассчитывавшие если не на коммерческий, то на пропагандистский успех. Недавно в магазине я видел переписанный на кассету фильм «Падение Берлина» — значит кому-то это нужно, кто-то в этом заинтересован. В моей памяти этот раболепный бездарнейший фильм — государственный киношлягер той поры, создатели которого, разумеется, получили свою очередную Сталинскую премию, связан с историей, которую мне когда-то рассказал покойный Юрий Давыдов. У него был товарищ по тюрьме и лагерю храбрый фронтовой разведчик, слушатель военной академии, которого посадили после просмотра «Падения Берлина». Разведчик этот был парнем остроумным, увидев, как в финале картины Сталина в ослепительно белом костюме на берлинском аэродроме встречает ликующая толпа, пошутил: «Что-то мы этого ангела там не видели». Среди слушателей академии, которые вместе с ним смотрели фильм, нашелся неленивый — доложил куда надо было. Бывший разведчик получил весьма внушительный срок.