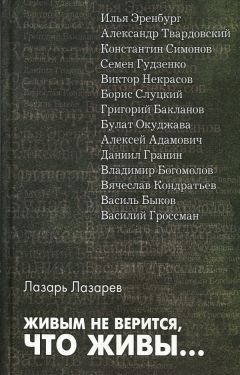

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Помощь проекту

Живым не верится, что живы... читать книгу онлайн

Да, многое мы узнали в годы «перестройки». Вот что мне сразу вспомнилось… Десять лет назад я побывал на выставке, приуроченной к 50-летию Победы. Проводилась она в не очень подходящем для этого месте, почему-то в Третьяковке, может быть, это означало, что она носит как бы «частный», а не общегосударственный характер. На этой выставке были представлены чрезвычайно важные, судьбоносные для народов и стран документы, демонстрировавшие тайные дипломатические ходы тогдашних правителей Советского Союза и Германии, их зверские бесчеловечные приказы, постановления, распоряжения. В том числе подлинники секретных дополнительных протоколов к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года, карта раздела Польши, тогда же подписанная Сталиным и гитлеровским министром иностранных дел Риббентропом. Существование этих позорных документов даже в начале «перестройки» ставилось под сомнение нашими партийно-государственными деятелями (особенно старался тогдашний секретарь ЦК КПСС Фалин, вскоре после этого отваливший в ФРГ и там устроенный в качестве большого ученого) и некоторыми сервильными, на все готовыми историками советско-германских отношений. Перерыли, мол, все архивы, нет таких документов, ну нет как нет, а те, что давно опубликованы на Западе, скорее всего фальшивка. Хотя и вдумчивому школьнику было ясно, что такие документы существуют, спрятаны в каком-то архиве, поскольку неопровержимо подтверждаются разбойными действиями и гитлеровской Германии, и сталинского Советского Союза. В Третьяковке документы эти были выставлены для всеобщего обозрения — конечно, они отыскались, топор оказался там, где он всегда находится — конечно, под лавкой, где еще ему быть…

Узнали мы не только об этом секретном протоколе к советско-германскому пакту 1939 года. Узнали о жуткой кровавой катынской истории (польских офицеров расстреляли не немцы, как мы твердили, а перед войной по приказу руководства страны палачи из государственной безопасности). Официальная цифра 20 миллионов погибших превратилась за это время в 27 миллионов, в Ленинграде во время блокады погибла не 641 тысяча жителей (как сообщалось тогда в энциклопедии и во всех других официальных источниках), а только по первое июля 1942 года были похоронены 1 миллион 93 тысячи 625 человек (это докладывал начальник коммунального обслуживания города на бюро горкома) и т. д. и т. п.

Спешу тут же сделать оговорку: я вовсе не хочу сказать, что мы теперь узнали все, что давно должны были знать. Нет, работающие в архивах историки и литераторы жалуются, что в последнее время там снова разными способами стали вставлять палки в колеса — наверняка не без соответствующих указаний начальства. А ведь все мыслимые сроки давности (даже если к ним прибавить столь свойственный нам в таких случаях изрядный перестраховочный «остаток») миновали. И надо хотя бы к шестидесятилетию Победы общезначимым государственным повелением открыть все архивы, где хранятся материалы, связанные с войной. Да так, чтобы «на местах» — в архивах и хранилищах — не осталось лазеек под какими-то предлогами не выполнять это повеление…

В начале года я получил последний номер журнала «Источник», издание, в котором ряд лет публиковались очень важные документы (подписчикам, в том числе и мне, уже оплатившему подписку на 2004 год, сообщали, что у редакции нет денег на издание журнала). Если бы власти были заинтересованы в исторической правде, такому изданию непременно была бы оказана помощь. А я вспомнил об этом еще и потому, что в последнем полученном номере «Источника» сообщается, что в следующем номере (который не вышел) должна быть обнародована подписанная Жуковым справка о судьбе наших военнопленных. В выпущенный в 2001 году в серии «Россия. XX век. Документы» том, посвященный Жукову, она почему-то не вошла. Не знаю, так ли это, но мне говорили, что против публикации этого документа решительно возражало Министерство обороны. Будет ли теперь справка напечатана — кто знает?

Кстати, в связи с судьбой наших военнопленных у меня в свое время был неожиданный контакт с редакцией энциклопедии. И об этом, пожалуй, стоит рассказать. За год до ее выхода я участвовал в «круглом столе» в одном малотиражном издании (говорю об этом, потому что в другом мое выступление могла зарубить цензура). Незадолго до этого я прочитал уже упоминавшуюся мною работу немецкого военного историка К. Штрайта, посвященную нашим военнопленным. Почерпнутые в этой работе фактические данные я в своем выступлении привел. Так как в нашей печати тогда всех этих данных не было, мое выступление стали цитировать. И какая-то из этих публикаций, видимо, попала на глаза ответственному секретарю энциклопедии. Получаю от него письмо. Он пишет, что у них, в энциклопедии, таких данных нет. Это правда, откуда им было взяться, в энциклопедической статье «Военнопленные» рассказывалось главным образом о солдатах противника, попавших к нам в плен, об антифашистском воспитании и перевоспитании их, о наших же говорилось, что «в нач. войны в условиях тяжелых оборонит. боев, когда нек-рым соединениям Сов. армии приходилось сражаться в окружении, в плен к врагу попадали и сов. воины, гл. обр. тяжело раненные, в бессознательном состоянии». И в финале заметки: «В 1945 все сов. В. были освобождены и вернулись на Родину». Затем ответственный секретарь меня строго спрашивал, откуда у меня данные о советских военнопленных. Я вежливо назвал ему журнал, в котором печатался, и где был указан источник. Но не отказал себе в удовольствии в конце письма заметить, что если он по такому вопросу обращается ко мне, литературному критику, а не в Институт военной истории, это свидетельствует о том, чего стоит этот институт.

Еще одна история на близкую тему. Константин Симонов рассказывал мне, что, когда работал над романом «Живые и мертвые», встретясь с маршалом Жуковым, спросил у него, какой источник достоверных данных о первом годе войны маршал может рекомендовать. Жуков дал Симонову переведенную, но еще неизданную у нас рукопись военного дневника генерал-полковника Гальдера, который с 1938 года по сентябрь 1942 года был начальником генерального штаба сухопутных войск Германии. Жуков не случайно рекомендовал Симонову дневник Гальдера — в сущности это были рабочие деловые заметки для себя — вранья в них не было, себе не станешь врать — одного из очень толковых штабных генералов. Когда дневник наконец был издан у нас, я с большим вниманием и интересом прочитал его. Но сопровождающие текст Гальдера комментарии воениздатовских специалистов (наверное, из того же института военной истории) смехотворны, как и полученное мною письмо от ответственного секретаря энциклопедии. Каждый раз, когда после крупной операции Гальдер записывает число захваченных немцами пленных, читателей в комментариях предупреждают: цифра преувеличена. Однако ни разу называемым Гальдером цифрам не противостоят другие, наши собственные — похоже, что и своих цифр, если у нас они были, мы боялись не меньше, чем немецких.

У обращавшихся к энциклопедии наших читателей возникали, не могли не возникать вопросы, в сущности перечеркивающие это издание, нельзя им пользоваться — наполнено враньем. Почему старательно обходятся, замалчиваются все острые места, все ситуации, где мы себя проявляли, мягко говоря, не лучшим образом? Почему есть статьи об успешных операциях и нет отдельных заметок о киевском котле, о керченской катастрофе, о харьковском окружении, судьбе 2-й ударной армии и о многом другом — поражениях, после которых мы с великим трудом приходили в себя? Вопросы эти возникали один за другим — и не было им конца.

В недавнем выступлении министр обороны Иванов говорил о том, каким грандиозным будет парад, который состоится в 60-летие Победы. Если я его правильно понял, план парада уже есть, начинается к нему подготовка. Не сомневаюсь, парад удастся (надеюсь, на этот раз хватит ума не привлекать в качестве его участников ветеранов; большинству им это уже не по возрасту и не по силам, а самое главное, по идее этого торжества они должны не маршировать, а принимать парад). Но парад все же дело одномоментное, каким бы внушительным и ярким он ни был, как бы ни поражал, прошел и все тут…

А отмечаемая дата, кажется мне, требует некоторых более долговечных мероприятий, которые должны по-новому представить эту героическую и трагическую страницу нашей истории, вычеркнуть стойкие остатки сталинской мифологии. Прежде всего необходимо серьезное правдивое справочное издание, которое будет противостоять разрушительной исторической лжи все еще находящейся в употреблении энциклопедии. Конечно, она далеко не одинока в этой тлетворной деятельности, но я в данном случае ее рассматриваю как знаковое явление. Могут сказать, что мало времени для создания нового справочного издания. Но ведь выпустили же том «Россия», пренебрегая алфавитным порядком создаваемой новой Энциклопедии. В общем была бы только охота. В этом весь вопрос: есть ли она, охота? Или власть имущих устраивают те сказки и страшилки, которые рассказывались много лет, перекрывая пути к правде.