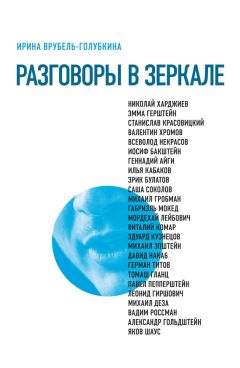

Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале

Помощь проекту

Разговоры в зеркале читать книгу онлайн

Русская литература пытается выйти из общей аморфности, за которой стоит ощущение отработанности культурных средств. Сегодня из разобранной на кубики культуры надо собрать что-то новое.

М.Г.: Разумеется, есть писатели, которые переступили определенную грань – прежние моральные запреты – и этим ужаснули нас. Но литература – духовный авангард общества, цивилизации, и она выражает не чей-то индивидуальный вызов, а созревший в недрах социума новый взгляд. К тому же с чисто литературной точки зрения, многие повторяющиеся ситуации, устаревшие языки надоедают и требуют свежей крови. Некоторые из писателей шокируют нас, потому что новое понимание мира и человека пугает. Они являются интегральной частью человеческого сообщества и в то же время отрицают многие базовые моральные понятия. Но, как ребенку, который дотрагивается до горячей плиты и плачет, нам необходимы Эзры Паунды, чтобы предупредить, как страшно и опасно идти в определенных направлениях.

Писатели не могут жить понятиями толпы, обывательскими стереотипами, их предназначение – видеть больше, как кубисты увидели предмет с другой стороны. Наша цивилизация достигла замечательных результатов в области практического гуманизма, появился целый институт политкорректности. Формально он направлен на защиту дискриминируемых, но на деле нередко поднимает много мути, грязи. Гуманисты начинают защищать каннибалов, просят не обижать их, потому что они хорошие – просто несознательные. Трезвый подход к человеку – без фальшивой жалости – сегодня особенно необходим писателям. Писатель обладает влиянием на людей – лучше напугать, чем обманывать.

К примеру, в отличие от времен, когда создавался «Хаджи-Мурат», сегодня мусульманин – не жертва. Наоборот, ислам угрожает трем странам – Америке, России и Израилю, – жизням их граждан, материальным достижениям, духовным ценностям. То постоянное напряжение, в котором находится общество, требует писательской реакции на происходящее. Такая ситуация возникла в годы Второй мировой войны: все культурные силы были мобилизованы на отпор военной агрессии нацизма и его пропаганде. Этот подъем породил немало художественных ценностей. Сейчас тоже идет мировая война с исламом, и перед нами стоит главный вопрос: что произойдет с культурой стран, находящихся на переднем крае, удастся ли провести духовную мобилизацию? И, может быть, все наши разговоры о новых литературных формах, о красоте, о соотношении между искусством и жизнью окажутся весьма наивными декларациями интеллектуальных слепцов, уже зависших над пропастью.

А.Б.: У меня нет такого апокалиптического ощущения. Я живу в мире частном, литературном, занимаюсь там своим делом. Мир глобальной политики определяет многое, но совсем не обязательно – литературную деятельность. Да, многим показалось, что наступила всемирная идиллия, теперь приходится возвращаться в историю. Но это не значит, что мы все должны отказаться от своей литературной работы и дружно заняться батальной живописью.

Я.Ш.: Антиисламское выступление Гробмана у меня тоже сначала вызвало противодействие из-за своей оторванности от предмета разговора. Замечу, что я не согласен со списком из трех стран: Россия – не жертва террора, она сама его породила. Но не будем лезть в политику – на самом деле все это имеет прямое отношение к теме гуманизма и антигуманизма в литературе. Еще раз: нет никакого антигуманизма! Это просто другой ответ на тот же вопрос. Выдающиеся писатели, которые писали с «реакционных» позиций, в художественном отношении сделали гораздо больше для исследования эпохи и человека, чем многие их «душевные» братья и сестры по перу.

Конечно, во время Второй мировой войны было крайне важно организовать агитпроп. Но политическая актуальность и моральная правота не означали, что книги и фильмы эти были ценны в художественном отношении. В литературе двадцатого века нет настоящих Ленина и Сталина – у Солженицына получились злые карикатуры. Так же описывали Гитлера. А ведь именно то, что этот тип – из «моральных соображений» – не был исследован литературой, возможно, сыграло свою роль в преждевременном расслаблении культурного Запада, его неподготовленности к нынешнему столкновению с новым мировым злом. Я даже в документально-биографической литературе не мог найти адекватного портрета Гитлера. Меня не надо агитировать против Бин-Ладена. Я грамотный, и как грамотному человеку мне было бы гораздо интересней почитать романы не против исламского фундаментализма, а против Фукуямы, в которых было бы показано, почему милый ему западный либерализм лопнул и истек слюнями от восторга перед героическими борцами из ХАМАСа и «Исламского джихада».

А.Г.: Нынешняя социально-историческая ситуация чрезвычайно перспективна тем, что предоставляет литературе шанс еще раз не справиться со своей задачей – второй раз за последние 50–60 лет быть неадекватной обстоятельствам. Литература – условно говоря, до Второй мировой войны – худо-бедно справлялась с осмыслением происходивших событий. Мы знаем ответ на Французскую революцию в творчестве де Сада, о котором Шаус уже говорил. Мы знаем ответ литературы на технический переворот и революционное движение в 19-м веке. Мы знаем литературу, возникшую после Первой мировой войны, которая оказалась более или менее адекватной тому, что происходило на Западном фронте. Но литература застопорилась, не справилась с опытом Второй мировой войны, Катастрофы – ее поставила в тупик область иррационального. Литература попыталась как-то выпутаться, возникла теория о невозможности после этих событий стихов, вернее говоря, о невозможности стихов, в которых не отпечатался бы пережитый опыт, а поскольку, как было помыслено и решено, этот опыт не вмещается в слово, то уделом высказывающегося (по крайней мере того, кто способен отрефлексировать природу, прерогативы и сферу применения литературного высказывания) становится молчание – или максимально тяготеющая к нему речевая аскеза. Преимущество же сегодняшней ситуации в том, что, когда люди говорят о концептуально-философском тупике (а мой голос – это голос из хора), они тем самым топографически четко обозначают место кризиса и недостачи, то самое место зияния, где единственно может прорезаться новый смысл, из полноты ведь, что очевидно, не прорастающий.

А.Б.: Мне кажется, что тут пролетает тихий ангел. На этом можно было бы и закончить нашу беседу. Но все-таки хочу уточнить, что ситуация в Европе – и политическая, и литературная – не столь однозначна. Такой популярный – это важно в контексте нашего разговора – писатель, как Мишель Уэльбек, сделавший несколько заметных антимусульманских заявлений, пару месяцев назад должен был присутствовать на вручении ему одной из престижных международных премий (ее присуждают по рейтингу писателя в библиотеках разных стран). И он, и его издатель на этой церемонии не были – из-за того, что скрываются в связи с угрозами исламских экстремистов в их адрес. Это один из «властителей дум» Европы. Вот так обстоят дела и с адекватностью литературы и литературных деятелей историческому моменту, и с эстетическим отношением искусства к действительности, и с поиском своего языка – и не только во Франции…

«Зеркало» «№ 19–20, 2008 г.Собеседники

Эмма Герштейн (1903, Двинск – 2002, Москва) – историк литературы, писатель, исследователь биографии Лермонтова, публикатор и комментатор пушкинистских работ Ахматовой. Автор книгСудьба Лермонтова (М., 1964) иМемуары (М., 1998), удостоенной премий Малый Букер и Антибукер.

Станислав Красовицкий (1935, Москва) – поэт, одна из ведущих фигур Второго русского авангарда. Публикации: Грани, Левиафан, Ковчег, Эхо, Антология Гнозиса, Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны и др. Ныне священник Русской Зарубежной церкви. Живет в Подмосковье.

Валентин Хромов (1933, Москва) – поэт, участник Второго русского авангарда. Принадлежал к группе С. Красовицкий – Л. Чертков. Автор нескольких стиховедческих работ и мемуарных эссе о художниках и поэтах. Публикации: Пирушка с Хромовым (М., 2002), Феникс (Грани, 1962), Левиафан (1975), Синтаксис (Париж), Новое литературное обозрение (1993), Новый мир и др. Живет в Москве.

Всеволод Некрасов (1943–2009, Москва) – поэт, участник Второго русского авангарда, автор книг: Стихи из журнала(М., 1989), Справка(М., 1991), Пакет(М., 1996) и др.

Геннадий Айги (1934, Чувашия) – поэт. Был близок к Борису Пастернаку. Автор около десятка стихотворных книг на чувашском языке, антологии французской поэзии в переводе на чувашский (премия Французской академии, 1972). Русские стихи Г. Айги с 70-х гг. переводятся на все основные европейские языки. Командор ордена Искусств и Литературы (Франция). Русские стихи публикуются в России начиная с 1988 г. Лауреат премии Андрея Белого (1987), первый лауреат премии имени Пастернака (2000). Живет в Москве.