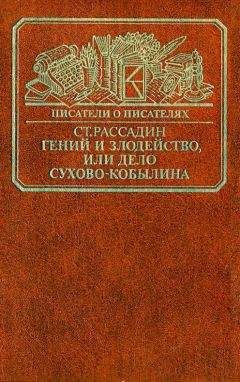

Станислав Рассадин - Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина

Помощь проекту

Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина читать книгу онлайн

А Чванкин? Как он, недавний гордец, воротясь из темной, заговорит с тем же Ванечкой?

— Миленький, дай мне перышко — надо будет ответики написать…

И Ванечка, шельма, даже слова не проронит в ответ, — не то что было с купцом, которому и он понимал цену, пусть определял ее размерами даяния:

— Вот-с вам, Флегонт Егорыч, — вот и перышко — мы вам, сударь, в лучшем виде, Флегонт Егорыч-с! Сделайте милость… Флегонт Егорыч…

Чванкин лебезит перед Ванечкой — перед Ванечкой! — как Ванечка лебезил перед Попугайчиковым.

Конечно, виной тому переворачивающая душу сила темной, ареста, тюрьмы (в спектакле Алексея Дикого Чванкин, ввергнутый в узилище в качестве жгучего брюнета, выходил оттуда тихим и бледным блондином), однако способность этак мгновенно вылинять, на презрительно-горький взгляд Сухово-Кобылина, есть позор для человека. Тем более — дворянина.

Сообразительный Попугайчиков устойчиво держался реальности, не заносясь чересчур и не падая в бездну. Чванкин круто берет то слишком ввысь, то слишком уж низко. Низменно.

Когда в завершение Ох потребует у него подписку о невыезде, в помещике будто бы вновь мятежно всколыхнется воспоминание — нет, теперь уже не о богатстве, чем кичиться действительно стыдно, а, бери выше, о неприкосновенной дворянской чести. О сословном культе ее. О том, что испокон веку почиталось отличающим истинного дворянина от всех прочих, — как говорил герой пушкинских «Сцен из рыцарских времен», проклинавший свое мещанское состояние и пылко завидовавший рыцарю: «Он идет прямо и гордо, он скажет слово, ему верят…»

Черта с два!

«Чванкин… К чему же подписку; что за подписка; я и так из города никуда не поеду.

Ох. Так уж форма.

Чванкин (тверже). Я вам говорю, что не поеду, так вы можете верить. (Встает.) Кажется, между благородными людьми и благородного слова довольно. (Берет шляпу и хочет идти.)

Ох. Нельзя-с.

Чванкин. Однако, черт возьми, когда я говорю, так довольно!.. (Скоро идет к дверям.)

Ох (давая знак мушкетерам).

Ей, Качала!..

(Качала и Шатала подхват ывают Чванкина под руки.)

Чванкин. Что это?.. Стойте!.. опять в темную?!.

Ох. Да-с. Мы уж попросим опять. (Мушкатерам.) Несите в темную.

(Чванкина несут в коридор.)

Чванкин (болтая ногами). Ну так я подписку, — я лучше подписку — стойте!.. окаянные!!.

(Его вносят в коридор.)

Я даю подписку!!. Две подписки!!.

Ох (мушкатерам). Качала!.. Назад!..

Чванкин (вырываясь из их рук). Я с удовольствием — я с большим, черт возьми, удовольствием… вам подписку дам… я хоть три подписки дам».

Смешно? Конечно. Жаль? Вот уж нет. И — противно. Ломают-то, разумеется, какого-никакого, а человека, но уж больно просто сломился.

Три подписки, да еще с удовольствием, да впридачу с большим — вот она, чрезмерность, говорящая о неустойчивости характера и положения. О том, что сломавшийся так легко уже был надломлен — и давненько, так что место надлома зажило. Собственно, теперь его и ломать не нужно, — приложи небольшое усилие, и он сравнительно безболезненно сложится пополам.

У Чванкина две резких крайности, чванство и униженность (то есть аналоги расплюевских хамства и холуйства, только Иван Антонович из холуев оборачивался в хама, а тут направление перемены иное, обратное). Две крайности — и нет меры, нет середины, нет равновесия. Этот помещик — как Расплюев! — беспочвен. Уже беспочвен; уже, а не еще, что может служить обнадеживающим утешением для «маленького человека», особенно если он жизнеспособен подобно Расплюеву. У Чванкина же будущего точно нет.

Сухово-Кобылин, умеющий быть безыллюзорно-жестоким по отношению к очень многому и многим, здесь решился представить в язвительнейшей карикатуре свое собственное сословие — уходящее, умирающее, то, судьба которого была близка ему до сердечной дрожи и до впадения в глобальный, вернее сказать, всероссийский пессимизм[28]. Такой, казалось, простительной слабостью стало бы для него — изобразить владельца вырубаемых вишневых садов и отнимаемого убежища Монрепо с ностальгической, идеализирующей грустью; нет, не возникло такого соблазна. А ежели и возник, то был преодолен беспощадно и саркастически, — для чего был потребен особо острый ум, особая сила духа, особое мужество художника, который сам жил под знаком исторического конца, не сдаваясь и не ломаясь, но отчетливо видя и пристально наблюдая этот конец.

Есть письмо, обращенное к знакомому литератору, которому привелось сказать о нем нечастое доброе слово, и написанное уже близко к концу века — и его собственного, жизненного, и всего девятнадцатого столетия. Письмо во всех отношениях, включая стиль, замечательное, — некоторые его слова могут оказаться знакомыми, ибо встречались нам в качестве кратких цитат, но не рвать же из-за того столь законченного целого.

«Хоть и случилось мне быть этим летом недалеко от Петербурга, в моем ярославском имении, но достигнуть ваших широт не пришлось. Причина тому высочайший императив: хлебная уборка; и я все время, при восхитительной погоде, царил среди моих лесов и полей, и с правом скажу, среди созданной мною местности. Благодаря этому созданию и фиксированной в тени моих лесов влаге, урожай оказался (как исключение) хорошим, но толку мало. Надо мною стряслась такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат, потрав, захвата лугов, хищения лесов, разноса инвентаря, что результат целого года — нуль, и потому смертный приговор сельской промышленности. Эти траты и утраты французы метко называют: «le coulage»[29], то есть те мелочи расхода, которые при своей ежедневности и многочисленности к концу года составляют отрицательный капитал, а к концу жизни — разорение. Был у меня старый слуга, управлявший моим сахарным заводом, Петр Иванович Зубарев, человек смышленый, бывалый, знавший весь окрестный мир; и когда мне случалось его спросить, отчего такой-то помещик, человек хороший и скромный, разорился, то он обыкновенно с равнодушием непререкаемой убежденности говорил: «растащили-с»… и если у меня, того я, которое семидесяти пяти лет от роду еще свежо стоит среди своей земли, само убирает свой хлеб и лично сторожит свое достояние, сельскохозяйственная операция сходит на нуль, то на что сходит она у других, кто безумен, живет далеко от своей земли и свое достояние вверяет людям, которым паршивой собаки вверить нельзя? Утверждаю — разорение. Оно и есть, явилось, пришло, как смерть; и мы, помещики, можем с основанием сказать нашему хозяйственному благосердному царю: Ave, Caesar, morituri te salutant[30]. Конечно, я свой день кончил и ложусь спать; но сердце мое не ложится спать; оно бьется и стонет, глядя на мою милую, полную энергии и жизни дочь. Что с ней будет? Страшно сказать, и я благодарю бога, что у нее нет детей и что старый мой род в ней, может быть, изомрет. Мы, помещики, старая оболочка духа, та оболочка, которую он, дух, ныне, по словам Гегеля, с себя скидает и в новую облекается. Где и как? Этого Гегель не сказал и предоставил решить истории человечества. Это ее секрет. Во всяком случае верно то, что облечется он ни на Волге, ни на Дону, ниже на берегах моей Плавицы. Смутно, странно и страшно все это здесь у нас смотрит; и я ежечасно вспоминаю новгородскую республику под командой бабы Марфы, где большинство спускало меньшинство в Волхов… Кстати о детях и потомках. Управление печатью известило меня о жестокосердом veto министра внутренних дел относительно моей пьесы «Расплюевские веселые дни». Какая волокита: прожить 75 лет на свете и не успеть провести трех пьес на сцену! Какой ужас: надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок произведет не смех, а содрогание, когда смех над пороком есть низшая потенция, а содрогание высшая потенция нравственности. Какая нежность полиции; какой чиновничий сентиментализм, или лучше: какое варварство в желтых перчатках, заметьте, против пьес параллельно со всеми доселевыми правительственными реформами! Не имею ли я право в конце моей жизни и в глуши такой ночи закричать, как цезарь Август: «Вар, Вар, отдай мне мои годы, молодость и невозвратно погибшую силу»? Кто может утверждать, что я, намордника не сущу, не написал бы пять, шесть и десять пьес и доставил бы себе честь, дирекции — деньги, родине развлечение, а может быть — урок? Ведь «Дело», пролежавшее с намордником в объятиях цензуры 20 лет, не произвело ни шуму, ни революции именно потому, что оно не революционно: ибо рисует, как порок, то, что правительство в своих реформах устраняет, как злоупотребление. Скажите мне, старику: что тут делать? Могу ли я рассчитывать на содействие высшего театрального ведомства, ну, хоть лишь в смысле грубого расчета поставить на сцене новую пьесу со сборами, в момент, когда сценическая литература представляет собою голую бесплодную степь? Если «да», то я или дочь могли бы ехать в Петербург, чтобы оное мое погибшее чадо, хотя и в урезанном виде, как бульдога — без хвоста и ушей, протащить на свет и жизнь сцены. Или, если уже все пропало, то напишите мне коротко и ясно: «La mort sans phrases…[31], как некогда по поводу другой бойни сказал аббат Сиэз.