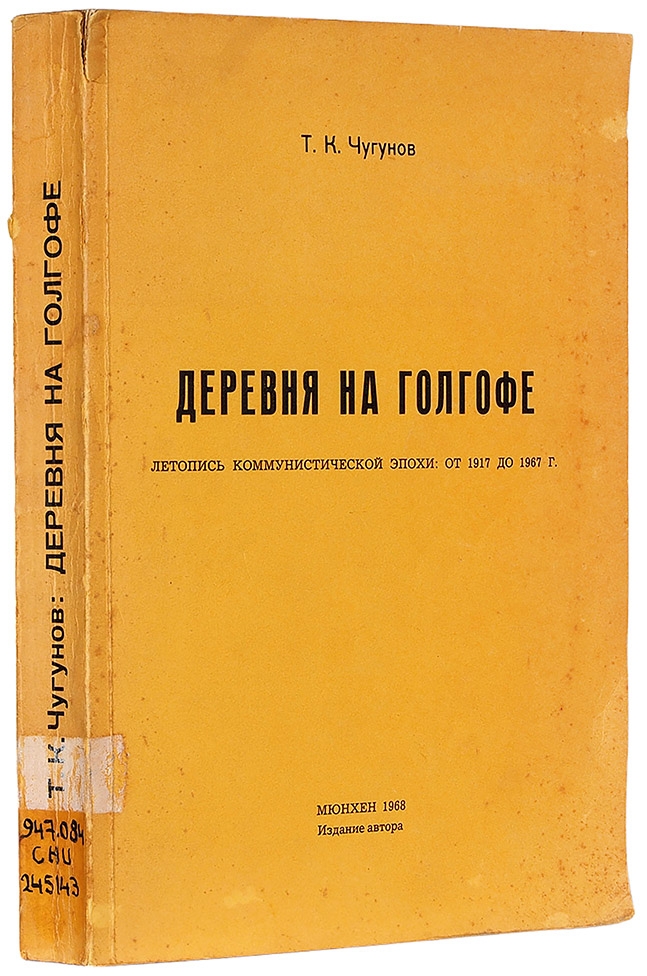

Деревня на голгофе летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. - Тихон Козьмич Чугунов

Помощь проекту

Деревня на голгофе летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. читать книгу онлайн

«…Молод ещё, не все понимает, старается не для дома, встаёт рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют»…

Следовательно, годичная заработная плата молодого колхозника, звеньевого, такова, что на неё нельзя даже «закрыть» протекающую крышу избы или перестроить двор для скота.

При такой оплате труда колхозники живут в большой нужде.

Питаются они плохо, живут впроголодь. Обед колхозника–юноши, живущего вдвоём с бабкой, в повести описан так: Шурка «поел варёной картошки и готовился снова итти в поле» (на работу). «Варёная картошка» — это картофель в кожуре, без масла, без сала, безо всяких приправ.

Кроме картофеля, колхозники выращивают на своих усадебных участках овощи. Но их недостаточно. В повести рассказан случай: колхозные ребятишки подрались на улице из-за того, что один у другого… морковку отнял…

Хлеба на трудодни колхозники совсем не получают или получают так мало, что его не хватает. Они вынуждены покупать хлеб.

Старушка–колхозница говорит своему внуку: «А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя выручит, когда хлеба купить будет не на что?» Причём, колхозники не могут купить хлеба по государственной цене ни в местном кооперативе, ни в ближайшем городе. Они вынуждены ездить за хлебом в большие города или покупать его по спекулятивным ценам на чёрном рынке. Услышав рассказ бригадира о том, что в Москве есть магазины, где булок можно купить сколько угодно, — люди высказали удивление, восхищение и такое предположение: «Если бы наши колхозники попали туда, то они все булки по карманам рассовали бы»…

Воровство рядовых колхозников старик–пчеловод объясняет исключительно крайней нуждой этих людей: когда «лучше дела пойдут, — тогда всем хватать будет, и воровать люди перестанут: что без нужды воровать?»

Молока крестьяне потребляют недостаточно: из-за плохих кормов удои невысокие; государство отбирает много.

Итак, питание колхозников плохое: картофель и овощи; хлеба и молока недостаточно. О других продуктах — масле, сале, яйцах, мясе — повесть даже не упоминает.

У колхозников недостаёт также обуви и верхней одежды. Они испытывают большую нужду даже в бельё, в носках. Носки у молодого человека штопаются бесчисленное количество раз.

Повесть Яшина мельком упоминает о том, что колхозницы вернулись к домашнему, ручному, изготовлению холста, льняных тканей. В помещичье–крепостной деревне, до 1861 года, крестьянки пряли нити для холста «веретеном», т. е. оструганной палочкой. О «жужжании веретёна» писал ещё Пушкин в своих стихах. Но после Освободительной Реформы 1861 года крестьянки стали жить более зажиточно. Некоторые из них совсем отказались от домашнего изготовления полотна и стали пользоваться исключительно фабричными тканями. Иные частью пользовались фабричным полотном, а другую часть полотна изготовляли домашним способом. Но при этом свободные крестьянки заменили допотопное веретено прекрасным рабочим станком — прялкой, или «самопрялкой». А теперь, в XX веке, колхозницы опять занялись домашним изготовлением полотна, и от «самопрялки» вернулись к веретену… Надо полагать, что колхозницы сделали это из–за горькой нужды: фабричного полотна они не могут достать, а прялок, вероятно, больше не сохранилось. Жительницы «великой индустриальной державы» вернулись к веретену, тому инструменту, с помощью которого пряли нити их прабабушки в помещичье–крепостной деревне, более 100 лет назад…

Хаты в колхозной деревне писатель изображает так: «Избы, кривые от времени». «Крыша над избой давно прохудилась, течёт и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уже лет не смолили её»…

Старушка ночами не спит: все обдумывает, где бы достать денег, чтобы купить дранки и смолы и отремонтировать крышу…

Хаты колхозников освещаются керосиновой лампой. Но даже этих ламп и частей к ним в деревне недостаточно. Поэтому, когда треснуло ламповое стекло, то колхозница восприняла это, как огромную и почти непоправимую беду. В повести этот случай описан так: «Бабушка ахнула так, словно кто её кулаком в живот ударил: стёкол больше не было ни в доме, ни в магазине…»

Жизнь колхозников в современной советской деревне, через 15–17 лет после войны, изображена в повести, как нищая, бедственная, горемычная. Сбежавший в город колхозник охарактеризовал её словами: «…они (колхозники) едва концы с концами сводят на своём участке… Им… тошно. Плохо у них»…

В повести приведено любопытное высказывание председателя колхоза: «И все это послевоенные годы: вместо коров — козы, вместо дворов — хлевы. Избы тоже перестраиваются: от старых пятистенок (двухкомнатных изб) остаются половинки», т. е. избы однокомнатные.

Следовательно, материально–бытовые условия жизни в хрущёвской колхозной деревне, через полтора десятка лет после войны, не только не улучшились, а даже ухудшились по сравнению с довоенным периодом. По крайней мере, таковы дела в той Вологодской деревне, которую описывает А. Яшин в повести.

«Сучье вымя»

В повести «Сирота» на одной страничке нарисована потрясающая картина на тему — о здоровье и долголетии колхозников.

Колхозница–вдова была истощена тяжёлым колхозным трудом и голодом во время и после войны. Об этой трагической истории автор рассказал в своей книге.

«Работа была тяжёлая, и она (вдова–колхозница) не жалела себя… Она заболела. Особенно истощали и мучили её чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни поднимать, ни опускать рук.

«— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсоветский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне. — Организм истощён. От работы на время освобождаю, справку дам».

«Мать мучилась долго… В правлении колхоза чирьи не считали серьёзным заболеванием, от работы её не освободили. Председатель Прокофий Кузьмич говорил так:

«— Если из–за каждого пупыша будем руки опускать, то весь колхоз по миру пустим»…

В бессмертной комедии «Недоросль» Фонвизин изобразил помещицу–крепостницу Скотинину, которая, узнавши о болезни своей крепостной слуги, возмутилась: «— Как смеет болеть она, крепостная девка?!». Новые, советские, помещики–крепостники тоже не позволяют болеть крепостным колхозницам и даже считают себя вправе отменять решения врачебного персонала и выгонять на работу больных людей…

О дальнейшей судьбе больной колхозницы повесть рассказывает: поскольку фельдшер никакого лекарства не дал, а колхозный председатель продолжал выгонять её на работу, свекровь–старуха взялась лечить невестку «своими средствами». «Сначала пользовала разными травами, потом стала прикладывать к нарывам лепёшки из свежего конского навоза. Но облегчения больная не чувствовала. Через несколько дней умерла от заражения крови»…

Вину за смерть этой несчастной колхозницы председатель свалил с себя на старуху, которая лечила невестку «своими средствами».

Тусклое «просвещение»

В повести Яшина рассказано также о школьном образовании в колхозных деревнях. Автор и в этой области нарисовал неутешительную картину.

Во главе школ, в которых учился колхозник Пашка, были члены коммунистической партии. Директора ремесленного училища автор изобразил так: