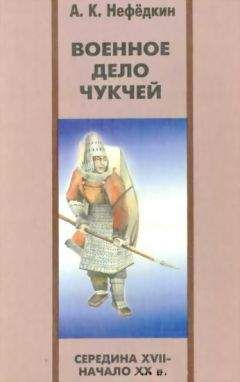

Александр Нефедкин - Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

Помощь проекту

Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) читать книгу онлайн

128

В данном случае бурлаками выступают сами бойцы, оставив ружья (у рассказчика анахронично — винтовки, rifles) и сабли на судне. Никакого нападения при этом не ожидалось в принципе.

129

Рассказчик пояснил В. Г. Богоразу, что течение было стремительным и судно, освобожденное от бечевки, могло опрокинуться.

130

Очевидно, имеется в виду острог Анадырск, располагавшийся на острове недалеко (в 10―15 верстах вверх по течению) от села Марково, которое ассоциируется у рассказчика с более древним острогом. Начальник (у В. Г. Богораза — commander) плыл со стороны моря вверх по течению к крепости. Следовательно, действие происходило в летнее время.

131

Transformed shaman — возможно, русский поп, который носил рясу, напоминавшую чукчам женскую одежду (В. Г. Богораз). Вспомним, что шаманы-транссексуалы для чукчей не были чем-то необычным. Обычно это были мужчины, которым общение с духами повелело поменять свой пол. После этого они заплетали косы, надевали женскую одежду и исполняли все обязанности женщин, включая сексуальные (Богораз 1939: 131―133).

132

О высоких прыжках, которые чукчи с их крепкой спортивной закалкой могли производить путем концентрации энергии, мы уже говорили. Количество же прыжков, возможно, преувеличено.

133

По закону гостеприимства гостю полагались подарки, которые и попросил Манэ.

134

Киг'ини — на рубеже XIX―XX вв. маленькое чукотские поселение на островке того же названия к северу от м. Чаплина (Богораз 1934: 15).

135

Царь представлен в сказке как отрицательный персонаж. Любовь ко сну считалась у чукчей негативным качеством.

136

Естественный элемент чукотского пейзажа: около летних жилищ стояли ненужные нарты.

137

Перечисляются ценные для чукчей конца XIX в. предметы продовольствия и вооружения (винтовки и свинец для пуль).

138

Отметим героический чукотский этос: почетнее биться с противником врукопашную, а не стрелять в него издали.

139

Анкалкан уже был в ламинарном доспехе, видимо, успел надеть его, увидев нападение, ведь в доспехе не охотились.

140

Видимо, из-за бедности нарты были запряжены одни оленем, ведь речь идет об оседлых чукчах, для которых была обычна езда на собаках. Обычная ездовая нарта чукчей запрягалась двумя животными, а сани с одним оленем были грузовыми (ср.: Богораз 1991: 26―27).

141

Плохая примета, возможно, намекающая на трагические последствия битвы. Жертвенных оленей кололи ножом против сердца, и хорошей приметой считалось, когда они без конвульсий падали на левый бок.

142

Кэрэткун — в мифологии оседлых чукчей — властелин морских животных, главным образом моржей (Вдовин 1981: 130, 158; Гурвич 1983: 110).

143

Благодарственный обряд справлялся над каким-нибудь добытым предметом (Богораз 1939: 81―83).

144

Потливость — по чукотским представлениям, отрицательное качество.

145

По представлениям чукчей, каждая местность имела своего духа. Однако при встрече с духом нужно не паниковать, не терять самообладание, а бороться с ним, поскольку и дух смертен (Вдовин 1976: 249; о духах озер см.: Самарин 1935: 95―96).

146

После того как снежный покров таял на границе весенних и летних пастбищ, стойбище разделялось: мужчины вместе с незамужними женщинами и подростками отправлялись пасти оленей, неся на себе все необходимое. Подобная откочевка обычно была более чем на 30 км (Богораз 1991: 21; ср.: Беретти 1929: 49), это расстояние покрывалось за 3―4 дня пути (Шишмарев 1852: 195). Оставшиеся на летовке около реки или озера женщины и старики заготавливали еду: ловили рыбу, собирали траву (Орловский 1928: 69; Гурвич 1983: 102).

147

Рыболовство у чукчей не получило большого развития. Оленные чукчи ловили рыбу сетями и удочками в реках и озерах (Богораз 1991: 82―88). У чукчей, перешедших Анадырь, методы и способы рыболовства были заимствованы от оседлых коряков (Вдовин 1962: 160).

148

Перед перекочевкой на зимнее пастбище в августе устраивался праздник-жертвоприношение, главным содержанием которого был забой молодых оленей (Кузнецова 1957. 265―274).

149

В сказании упоминаются только костяные панцири у корякских воинов, тогда как уже С. П. Крашенинников (1949: 382; 729) говорит, что у богатых воинов были панцири не только из кости, но и из железа, а у простых — из нерпичьих шкур.

150

Рога при забое оленей ставили в ряд, однако позднее дети ради забавы могли их перетаскивать на какое угодно место (Кузнецова 1957: 269). На жертвенных местах рога собирались в кучи и символизировали стада предков (Вдовин 1977: 156).

151

В фольклоре обычно фактор языка не учитывается, герои разных этносов тут свободно общаются друг с другом. Но в данном случае то, что чукчи понимали язык коряков, не является фольклорным преломлением действительности, ведь чукчи действительно понимают коряков благодаря близости их языка, хотя фонетические различия все же имеются (Дьячков 1893: 101; Гурвич 1983: 100).

152

В своем сборнике сказок О. Е. Бабошина использует другую транскрипцию имени главного героя — Хунлелю, которую в данных текстах я поменял на более распространенную — Кунлелю.

153

Ну что же делать? (чук.).

154

На осеннем празднике убоя оленей практиковалось намазывание оленьей кровью лица, рук и груди, чтобы быть подобным духам убитых оленей. Причем у каждой семьи были свои знаки (Богораз 1939: 64; Гурвич 1983: 109―110). Это, по объяснениям самих чукчей, охраняло их самих и их оленей от болезней (Суворов 1867 б: 163; М-в 1877. № 47: 386).

155

В яранге чукчи сидели на шкурах, но на улице они могли сидеть и на трехногих сиденьях, сделанных из дерева или рогов оленя, снятых вместе с частью черепа (Богораз 1991: 118, рис. 101).

156

Чукчи бегали с палкой, которой отталкивались для увеличения длины шага (Богораз 1991: 198).

157

Во время танца ворона танцующие гортанным голосом повторяют «ворон-ворон» и телодвижениями изображают эту птицу, которая как будто что-то ищет и клюет с земли (Богораз 1991: 200; ср.: Жорницкая 1975: 153―154).

158

В сказании говорится о состязании танцоров, в котором Кунлелю победил старого вождя танитов.

159

Чукчи воспринимали поражение в соревнованиях как личную обиду и зачастую тут же бросались на победителя (Иохельсон 1895: 161).

160

Непринужденная поза отдыха: мужчина скрещивал руки на груди, высвободив их из рукавов.

161

Возможно, речь идет о топорах для пробивания дыр, узкое лезвие их делалось из моржового клыка или китовой кости (Норденшельд 1936: 341; Архинчеев 1957: 48).

162

Ительмены не были оленеводами, их главное занятие: рыболовство, а также охота и собирательство.

163

Между оседлыми и оленными коряками существовала вражда (Тан-Богораз 1979: 23, 25, 28), хотя оба этноса противостояли чукчам. Последние воевали в основном с кочевыми коряками, тогда как с оседлыми предпочитали торговать (Вдовин 1987: 45). Постепенное падение численности чавчувенов происходило в постоянных стычках с чукчами в течение почти всего XVIII в.

164

Надо учитывать специфичность требования отца, ведь оленные коряки считали себя высокороднее оседлых (Крашенинников 1949: 450).

165

Обычное «философское» отношение к смерти народов северо-востока Сибири. Ведь, по их представлениям, умерший именно насильственной смертью попадает в лучший мир (Зеленин 1937: 48―76; ср.: Козлов 1956: 176; Мерк 1978: 141).

166

Отметим, что пастухи оленных чукчей могли в экстремальных случаях есть полужидкий зеленый помет оленей (Богораз 1991: 128). Кал человека в пищу не употребляли.

167

Подобные случаи иногда происходили во время зимней охоты на льду.

168