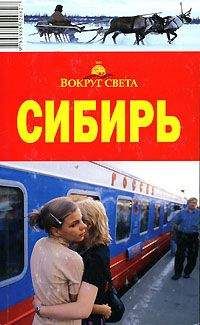

Александр Юдин - Сибирь. Путеводитель

Помощь проекту

Сибирь. Путеводитель читать книгу онлайн

Как правило, каждый лагерь специализировался на чем-то своем: например, Норильлаг был промышленно-строительным лагерем, узники которого добывали цветные металлы. Их каторжным трудом в заполярной таймырской тундре создан город Норильск и горно-металлургический комбинат, речной и морской порты в Дудинке, железная дорога от Дудинки до Норильска, шахты Кайеркана и др. Заключенные Енисейлага строили спиртовые и гидролизные заводы в Красноярске и Усть-Абакане (Хакасия), а узники Енисейжелдорлага должны были воплотить в жизнь сталинский «проект века» – построить в тундре ж/д Салехард – Игарка. На этой дороге применяли следующую схему стимулирования: заключенных целый день не кормили, а еду клали в том месте, до которого они должны были проложить рельсы за день. Если зэкам удавалось довести дорогу «до стола», они могли поесть. Если нет, оставались голодными еще на сутки. Во многих лагерях заключенных использовали на лесоповале. Смертность была настолько высока, что иногда из партии, прибывшей с очередным этапом, не выживал никто, но тут же приходил следующий этап. Во всех лагерях применялась изощренная система пыток, изучать которую перед войной приезжали «товарищи» из нацистской Германии.

Этнический состав заключенных был чрезвычайно пестрый. Летом 1941 г. в Краслаг пригнали многотысячный этап литовцев. Почти все они погибли в 1941–1942 гг., а оставшихся в живых в начале 1943 г. осудили особым совещанием. Многие получили срок уже посмертно. Большинству дали от 5 до 10 лет, а некоторых приговорили к «высшей мере наказания» и расстреляли в Канской тюрьме. В январе 1942 г. в Краслаг попало несколько тысяч поволжских немцев – до этого они уже отбывали ссылку в Красноярском крае. Из них тут же организовали «трудармию», но условия содержания были точно такие же тяжелые, как и у остальных узников. В 1945–1946 гг. в Краслаг стали приходить этапы с Западной Украины, в основном из Львова.

Нечеловеческие условия приводили к серьезным волнениям. Так, например, в Горлаге (входил в Норильлаг) летом 1953 г. произошла крупная забастовка (Норильское восстание), в результате которого зэки взяли под контроль территорию жилых зон и выдвинули ряд требований не только к лагерному начальству, но и к правительству СССР. Несмотря на трагический конец большинства восставших, эта забастовка наряду с Воркутинской стачкой подорвала основы лагерной системы. А Кенгирская стачка 1954 г. (в Степлаге) привела к упразднению системы «особых лагерей».

Ныне большинство лагерных сооружений заброшено и разрушено, но некоторые сохранились почти в первозданном виде. В 2003 г. одна из красноярских турфирм решила переоборудовать теплоход для туристических поездок вверх по Енисею. В программе посещение нескольких бывших ИТЛ и осмотр «лагерных достопримечательностей». Предполагается, что 12-дневный тур будет стоить около 800 долларов и пользоваться успехом у иностранцев, падких на «русскую экзотику». У россиян лагерная тема спросом не пользуется. Да и чего можно ждать от граждан, большинство которых, по социологическим опросам, считает, что о ГУЛАГе нужно как можно скорей забыть, как о досадной «чернухе», портящей «славное историческое прошлое» страны.

…Где бродили по зоне КаЭры,

Где под снегом искали гнилые коренья,

Перед этой землей – никакие премьеры,

Подтянувши штаны, не преклонят колени!

Над сибирской Окою, над Камой, над Обью

Ни венков, ни знамен не положат к надгробью!

Лишь, как Вечный огонь, как нетленная слава —

Штабеля! Штабеля! Штабеля лесосплава!

Одна из основных проблем, угрожающих Сибири в XXI в., -быстрое сокращение численности населения, так называемое «демографическое сжатие». Только за последние 3 года из Сибирского федерального округа уехало более 100 тыс. чел., в некоторых районах население уменьшилось наполовину. До революции и в советское время численность населения регулировалась просто: число сибиряков постоянно пополнялось арестантами и ссыльными, затем молодыми людьми, отправленными по комсомольским путевкам на стройки социализма. Когда эти схемы переставали работать, власть задумывалась об экономических методах стимулирования населения и вводила «северные надбавки». Ситуация изменилась коренным образом после распада СССР. Обратная миграция приняла катастрофические масштабы. У социологов даже появился термин «западный дрейф»: сибиряки всеми правдами и неправдами стремятся переехать в европейскую часть страны. Следом за специалистами, работавшими в Сибири по найму, начали уезжать коренные жители. Прогнозы неутешительны: миграционный отток в ближайшие годы будет продолжаться.

Вторая проблема – нестабильная экономическая ситуация. Местная экономика неконкурентоспособна из-за высоких тарифов на электроэнергию и плохо развитой транспортной системы. Рост промышленного производства достигается только за счет предприятий, работающих на экспорт (добывают и перерабатывают сырье или древесину). Эффективность использования других предприятий пока что низка.

И наконец, еще одна важная проблема – плохая экологическая обстановка. Несмотря на то, что Сибирь считается «легкими планеты», половина самых экологически неблагополучных российских городов находится именно на ее территории. На сибирские предприятия приходится до трети вредных выбросов в окружающую среду.

Население

До конца XVI в. население Сибири было весьма немногочисленно. Лишь после присоединения ее к России (XVI–XVII) началось быстрое освоение южных районов Сибири. Поток переселенцев возрос после реформы 1861 г. и особенно в связи со строительством в 1891–1905 гг. Транссибирской магистрали. После революции 1917 г. в связи с интенсивным освоением естественных богатств Сибири, развитием ее экономики численность переселенцев резко увеличилась (по сравнению с дореволюционным периодом население возросло в 3 раза).

По данным последней Всероссийской переписи населения (2002), в Сибирском федеральном округе проживает около 19,5 млн чел., из которых городское население составляет подавляющее большинство – более 13,8 млн жителей. Регионы, где численность населения превышает 2,5 млн чел., – Новосибирская область (более 2,6 млн жителей), Алтайский край (ок. 2,6 млн), Красноярский край (ок. 2,8 млн) и Кемеровская область (чуть более 2,85 млн). При этом в округе осталось всего два города-миллионера: Новосибирск (1,375 млн чел.) и Омск (1,12 млн). Региональных центров с населением свыше 500 тыс. чел. четыре: Барнаул (ок. 660 тыс.), Красноярск (почти 880 тыс.), Иркутск (570 тыс.) и Кемерово (520 тыс.). Самый маленький административный центр – Тура, столица Эвенкийского автономного округа (чуть меньше 6 тыс. чел.).

Русские составляют 88 % населения Сибири, другие национальности – 8 %, среди них немцы, татары, казахи, украинцы, евреи, поляки. Коренные жители Сибири (около 4 % населения) расселены на огромных пространствах тайги и тундры. По культурно-хозяйственным особенностям они делятся на две основные группы: скотоводческо-земледельческие народы (основная часть якутов, бурят и все народы юга Сибири) и так называемые малые народы Севера, занимающиеся, главным образом, оленеводством, охотой, рыболовством. У одних народов основное занятие – оленеводство (ненцы), у других – охота (большинство таежных народов). К финноугорской группе относятся ханты и манси, живущие в междуречье Оби и Енисея. На языке самодийской группы говорят ненцы, нганасаны и селькупы. Из тюркоязычных народов в Сибири живут якуты и долганы, а также хакасы, алтайцы, шорцы, тофы и тувинцы. К монголоязычным народам относятся буряты. На языках тунгусо-маньчжурской группы говорят эвенки, эвены. На совершенно изолированном языке говорят кеты.

Малочисленные народы СевераВ 1925-192 6 гг. постановлениями ВЦИК и СНК была определена группа так называемых «туземных народностей и племен», получившая льготы в развитии хозяйства, которая к середине 1950-х гг. превратилась в группу 26 «малых народностей Севера»: саамы, ненцы, ханты, манси, энцы, нганасаны, селькупы, кеты, эвенки, долганы, юкагиры, чуванцы, эвены, чукчи, коряки, эскимосы, алеуты, ительмены, тофалары, ульчи, нанайцы, нивхи, удегейцы, негидальцы, ороки, орочи.

Эти народы выделены на основе следующих признаков: малая численность; особый характер традиционных занятий (оленеводство, охота, рыболовство, морской зверобойный промысел); подвижный образ жизни (кочевой, полукочевой, полуоседлый); низкий уровень социально-экономического развития (пережиточные формы первобытно-общинных отношений).

Более 80 лет специальные постановления правительства определяли экономические и социальные льготы для малочисленных народов Севера, выделяли средства для развития их экономической культуры. Некоторые меры в отношении народов Севера принесли положительные результаты: развитие грамотности, языка и письменности, литературы, медицины, товароснабжения, средств связи, формирование интеллигенции и др. С 1950-1960-х гг. употреблялся термин «народности Севера», сохранялся и термин «малые народы Севера», в настоящее время введен термин «малочисленные народы Севера». Список малых народностей Севера расширен за счет включения в него шорцев, телеутов, кумандинцев, тувинцев-тоджинцев, кереков. Выделение малых народностей Севера в особую группу сыграло большую роль в их консолидации, развитии этнического самосознания, создания общественных организаций – Всероссийской ассоциации малочисленных народов Севера, местных этнических, а также региональных ассоциаций.