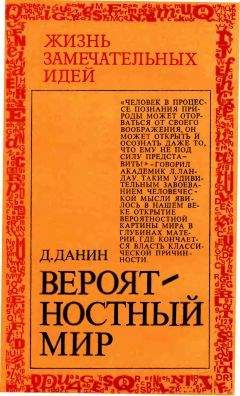

Даниил Данин - Вероятностный мир

Помощь проекту

Вероятностный мир читать книгу онлайн

Колокол звонил. И каждый его удар оставлял навсегда незаполнимый пробел в еще ненаписанной истории и в еще несобранном архиве источников для будущих историков. Ныне возникший пробел, связанный с именем Шредингера, был таким же зияющим, как пробелы с именами Эйнштейна, Паули, Ферми… Тем более чувствительным он был, что. запись живых свидетельств стояла главным пунктом в программе создания архива… «Это было первостепенным оправданием всего проекта», — написали впоследствии исполнители программы, которыми руководил высокосведущий историк физики Томас Кун.

Они установили: на свете еще здравствовали почти сто ветеранов квантовой революции — теоретиков и экспериментаторов разного масштаба и разных школ, некогда работавших вместе в старых научных центрах Европы и Америки. Теперь — спустя десятилетия — их нужно было чаще всего разыскивать в разных уголках земного шара. Моделью могли послужить изгнаннические судьбы двух крупнейших геттингенских исследователей — Макса Борна и Джеймса Франка: ныне, после второй мировой войны, первый обосновался в южногерманском Бад–Пирмонте, а второй — в массачусетском Фалмуте. Словом, сто ветеранов — сорок географических точек, столичных и захолустных: Копенгаген и Поло Альто, Рим и Ла Йолла, Нью–Йорк и Дельфт, Варшава и Сан–Диего, Киото и Пасифик Гроув, Москва, Вена, Париж, Лондон и… всего не перечислить.

Было задумано: посетить каждого и постараться от каждого выведать максимум уникальной информации — научной, психологической, социально–бытовой. Однако не проще ли было каждого ветерана настоятельно попросить: напишите свои мемуары? Нет, исполнители программы — сами мужи высокоученые — по личному опыту представляли, к чему бы это привело…

…В ту же пору, в 1960 году, академику Игорю Евгеньевичу Тамму был задан однажды вопрос: почему он не пишет воспоминаний, хотя столько видел, слышал, наработал и пережил за долгие десятилетия служения физике? Последовал стремительный ответ: «Как! Разве на моем лице уже написано, что пора мне приниматься за воспоминания?» Ему было тогда шестьдесят пять. Но злоба дня в теории элементарных частиц влекла его живую душу сильнее, чем коллекционирование эпизодов прошлого.

Да и не просто это для нелитератора вдруг отважиться на томительные поиски нужных слов. Без молодого ассистента Йоргена Калькара семидесятилетний Нильс Бор никогда не написал бы своих воспоминаний о Резер–форде. А сколько немых вопросов возбуждают сегодня эти прекрасные воспоминания! Ну, скажем, что стояло: за его увереньем, будто уже весною 1912 года в Манчестере он уловил квантовый принцип в строении планетарного атома? Тут ведь прятался один из истоков квантовой революции. Но ныне уже некого спросить об этом, а в 1962 году было еще не поздно…

И наконец, написанные воспоминания обычно слишком избирательны — по множеству причин, начиная с требований скромности и такта, кончая требованиями формы и размера. Вернер Гейзенберг издал в 60–х годах целую книгу. Однако же не рассказал он в ней, как ему, двадцатишестилетнему доценту, успевшему создать свой вариант механики микромира, случилось в 1927 году разрыдаться у черной доски в час беспросветной дискуссии о руководящем принципе квантовой физики! А без этого сегодня не представишь атмосферы неумолимости в тогдашних поисках основополагающих истин. Такие подробности надо выспрашивать у ветеранов — надо вымаливать…

В общем, архивный комитет принял решение безошибочное: увидеться с каждым ветераном, вооружившись праведным любопытством, следовательской настойчивостью и отличными магнитофонами. А сперва каждому послать детально разработанный вопросник в согласии с его былою ролью в событиях и предполагаемой осведомленностью. Но для этого нужно было еще раньше подготовить около ста научных трактатов по истории квантовой революции. Да–да, тут нет преувеличения: эти вопросники — трактаты (поверьте читавшему многие из них).

Не удивительно, что только 15 февраля 1962 года исполнители проекта смогли провести первое из запланированных интервью. Зато удивительно, что менее чем через два с половиной года — 18 мая 1964–го — они сумели провести уже и последнее, сто семьдесят пятое!

Но почему же интервью оказалось больше, чем ветеранов? А мыслимо ли было ограничиться всего одной встречей, когда перекрестному «допросу» подвергались ведущие деятели квантового мятежа?! Появились многодневные серии бесед. На самую длинную не поскупился Вернер Гейзенберг: 12 интервью — 20–часовой разговор — 300 страниц тесной машинописи без интервалов. Нильс Бор дал 5 интервью — 7 часов крутилась пленка, записывая его голос. И Поль Дирак дал 5 интервью. Макс Борн — 3. Роберт Оппенгеймер — 3… Оттого–то и выстроились в сейфе архива бесценные папки числом 175.

…Выдвигается глубокий–глубокий стальной контейнер. Папки со стенограммами покойно стоят гуськом — по именному алфавиту: от итальянца Эдоардо Амальди, одного из римских сотрудников Ферми, до японца Хиде–ки Юкава, предсказателя ядерных частиц — мезонов. Исторические свидетельства стоят застывшей чередой. Хочется сказать — в бессмертие. Но лучше скромнее: в ожидании все чаще наступающего часа, когда осторожно и жадно за ними протягивается рука очередного историка или литератора, сумевшего или не сумевшего сбросить с себя наважденье солнечного тумана.

Нет, правда, с ними наедине совсем не просто пребывать в трезво оценивающем спокойствии. Все они вместе — как драматическая хроника в лицах, для которой очень подошло бы название романа Пруста — «В поисках утраченного времени».

2

А для собирателей этой хроники те два с лишним года странствий по адресам ветеранов тоже были драматической хроникой, но с иным названием: «В погоне за еще не утраченным временем».

Томас Кун, с чьим главенствующим участием прошли 133 интервью из 175, острее всего почувствал трагизм этой погони в ноябре 1962 года. Тогда для исполнителей программы только–только начался их «европейский год» и по приглашению Нильса Бора куновский штаб обосновался в Копенгагене.

Уже успели записать первую из шести бесед со старейшим боровским ассистентом Оскаром Клейном. Уже успели съездить в Бад–Пирмонт к Максу Борну. Уже списались с главою французских теоретиков Луи де Брой–лем о скором свидании в Париже. Уже условились с вдовою Шредингера о встрече в Вене… 7 октября сердечно поздравили с днем рождения патриарха квантовой физики: Бору исполнилось семьдесят семь. И еще через три недели приступили к беседам с ним — к важнейшей из задуманных серий.

Пустилась в долгую дорогу магнитофонная лента, а он рассказывал о своей долгой дороге в незримые глубины материи. По принятой схеме историки возвращали его к началу начал — к годам детства и университетской юности.

В спектре бесчисленных вариантов воспитания будущих мятежников в науке у каждого ветерана прочерчивалась своя линия. Хотелось услышать из собственных уст Бора, как стартовал он. И они узнавали то, о чем прежде историкам узнать было неоткуда. Среди прочего ему вспомнилось, как в годы студенчества он «собирался писать кое–что философское».

…Оказалось, он искал математическое решение проблемы свободы воли. Если все в природе предопределено и нет у человека свободы выбора поступков, любые этические нормы не имеют смысла: человек заведомо не волен в своем поведении — все разговоры о совести и нравственности теряют опору. А если свобода выбора есть, то как примирить ее с классической причинностью — с вековечным убеждением, что в мире все подчинено безусловной необходимости? Теперь, семидесятисемилетний, он с улыбкой назвал «сумасбродной» свою юношескую надежду одолеть идущее из глубокой древности философское недоумение с помощью математики. Но каков был студент! С такими духовными притязаниями он должен был пойти далеко. По одному этому эпизоду, право же, с немалой вероятностью уже угадывался будущий ниспровергатель классического детерминизма — господствующего представления об однозначно заданном ходе вещей во Вселенной.

Историки услышали интереснейший рассказ. Уточняли подробности. А он даже делал поясняющие рисунки на черной доске. А магнитофонная лента крутилась…

Виток за витком, как на горной дороге, шла погоня историков за еще не утраченным временем. Старому ученому нелегко давалось восстановление подробностей. В конце четвертого интервью он устало попросил: «Может быть, мы пока на этом остановимся?» Но до вершины — до главных событий квантовой революции — оставалось еще столько нерассказанного, что он сам поспешил добавить: «Скоро мы снова продолжил!».

По программе архивного комитета — и это был в ней, пожалуй, единственный достойный критики пункт — ветеранам предлагалось ограничиться в их исповедях лишь тем, что происходило до начала 30–х годов, ибо там кончалась эпоха бури и натиска. Но Бор успел дойти только до начала 20–х …