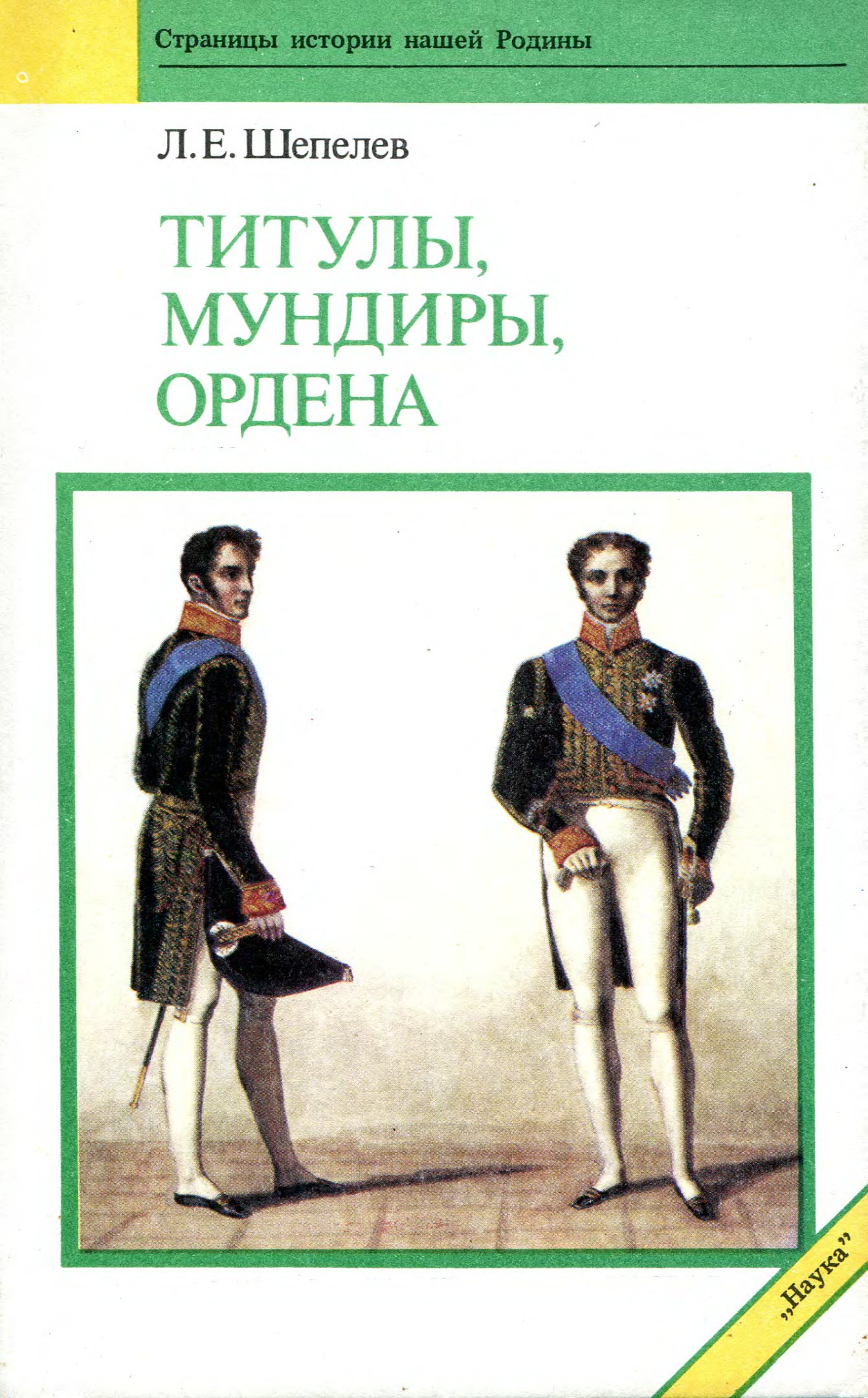

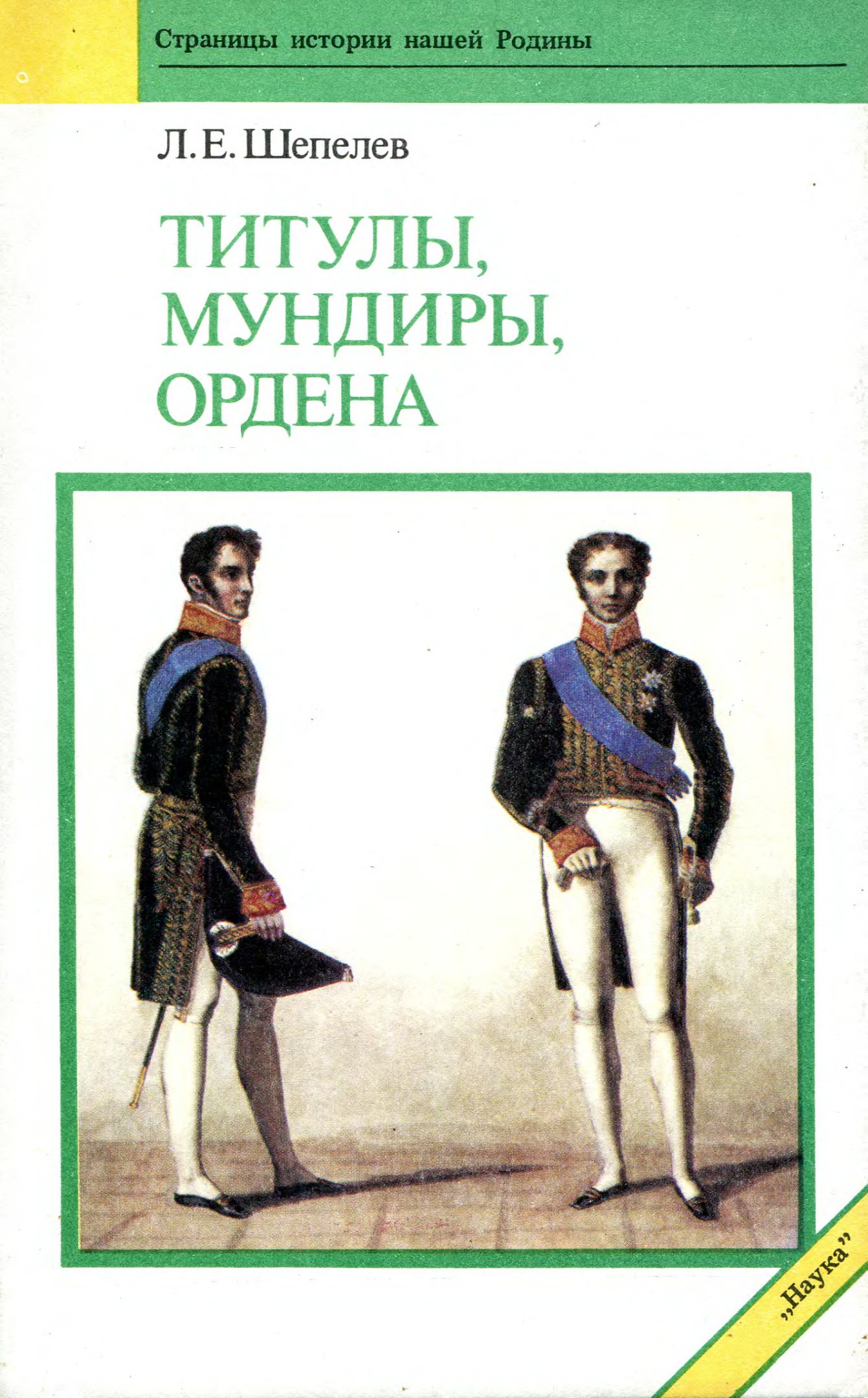

Титулы, мундиры, ордена - Леонид Ефимович Шепелев

Помощь проекту

Титулы, мундиры, ордена читать книгу онлайн

Еще в начале XIX в. Александром I был причислен к польским орденам знак отличия Virtuti militari — знак воинской доблести, учрежденный в Польше в 1792 г. В ноябре 1831 г. Николай I распорядился раздать эти знаки вместо медалей всем генералам и офицерам, участвовавшим в подавлении восстания в Польше. Четыре главные степени ордена имели следующие знаки: 1) золотой крест с черной эмалью на голубой с черной каймой ленте, надеваемой через плечо, и звезда; 2) такой же крест на узкой ленте для ношения на шее; 3) такой же крест меньшего формата; 4) золотой крест без эмали. В ряду всех других российских орденов считался на последнем месте. После 1832 г. награждения им не производились.

Начиная с 1845 г. при награждении орденами лиц нехристианских вероисповеданий изображения святых на орденских знаках стали в общем порядке заменяться двуглавым орлом или другими символами.

Указом от 5 августа 1855 г. для отличия орденских наград «за военные подвиги против неприятеля» от прочих было предписано дополнять знаки первых (кроме ордена Георгия) изображением накрест лежащих мечей. На крестах орденов Андрея Первозванного и Белого Орла мечи помещались сверху под короной, а на звездах так, чтобы средний щит покрывал перекрещение мечей. На прочих орденах, пожалованных за военные подвиги, мечи помещались в середине креста и звезды. При получении старших степеней этих же орденов за гражданские заслуги мечи переносились на них — сверху креста и звезды (последнее было отменено 3 декабря 1870 г. в связи с разрешением носить ордена с мечами низших степеней вместе с высшими без мечей). Одновременно отменялись банты к орденам Владимира 4-й и Анны 3-й степеней, полученным за воинские подвиги. Банты сохранялись только для орденов Георгия и Владимира 4-й степени, полученных за выслугу лет в армии и во флоте. С 15 декабря 1857 г. банты добавлялись к орденам Владимира 4-й, Анны 3-й и Станислава 3-й степеней с мечами, если они были получены военными чинами.

Установление 1797 г. исходило из того, что кавалер ордена — это дворянин. Получение ордена недворянином могло быть лишь случаем исключительным и непременно связанным с одновременным получением дворянства. С учетом этого важным новшеством названного акта было введение особого знака отличия в составе ордена святой Анны для унтер-офицеров и рядовых, недворян, выслуживших «в войсках… беспорочно и безотлучно двадцать лет». Награжденные аннинским знаком отличия освобождались от телесных наказаний, получали удвоенное жалованье, а затем пенсию «по смерть свою, где бы ни находились». Знак представлял собой вызолоченную серебряную медаль с изображением орденского креста на аннинской ленте в петлицу. В 1864 г. условия получения знака отличия ордена святой Анны были изменены: им стали награждать за небоевые «особые подвиги и заслуги». В 1807 г. был введен «знак отличия Военного ордена» святого Георгия, который давался нижним чинам «за заслуги боевые, за храбрость, против неприятеля оказанную», и также предоставлял ряд важных льгот. Знак имел форму серебряного креста, в центре которого изображен на коне святой Георгий, и носился на георгиевской ленте в петлице. В 1856 г. знак отличия Военного ордена был разделен на четыре степени (золотой, серебряный золоченный, серебряный и посеребренный кресты). При производстве кавалера знака Военного ордена в офицеры эта награда сохранялась за ним даже при получении ордена Георгия 4-й и прочих степеней.

С середины XIX в. преобладающим становится представление об орденах как о награде орденским знаком, имеющей определенный ранг в орденской иерархии и сопряженной с некоторыми правами и преимуществами. Однако в орденской организации не исчезли и признаки корпоративности. Так, продолжались ежегодные собрания орденских дум, некоторые из которых сохраняли право «окончательного рассмотрения представлений» о награждениях младшими степенями орденов. В связи с этим сами награждения приурочивались к собраниям дум. Посетив в декабре 1880 г. резиденцию думы ордена святого Владимира, П. А. Валуев характеризовал это учреждение как отжившее. Впрочем, замечает он, «видно, что когда-то оно могло быть почтенным и почитаемым». Регулярно отмечались орденские праздники. Более торжественно праздновались дни орденов Андрея Первозванного (30 ноября) и Георгия Победоносца (26 ноября), а также установленный в 1797 г. общий орденский праздник в день святого архистратига Михаила (5 апреля). Существовали орденские капиталы, складывавшиеся главным образом из государственных ассигнований и денежных взносов самих кавалеров. За счет этих капиталов назначались пенсионы определенному числу кавалеров, дети кавалеров содержались в специальных учебных заведениях и т. п.

В связи с введением в российскую орденскую систему орденов Царства Польского Капитул орденов в 1832 г. был переименован в Капитул императорских и царских орденов. В 1842 г. Капитул, был включен в состав Министерства императорского двора, а должность канцлера орденов была соединена с должностью министра двора. Еще раньше она была отнесена к I классу по Табели о рангах. Первыми канцлерами орденов были фельдмаршал князь Н. В. Репнин (1797–1802 гг.), действительный тайный советник I класса князь А. Б. Куракин (1802–1819 гг.), обер-камергер А. Л. Нарышкин (1819–1826 гг.), действительный тайный советник князь Алексей Б. Куракин (1826–1829 гг.), действительный тайный советник I класса князь А. Н. Голицын (1830–1842 гг.), министр императорского двора генерал-фельдмаршал князь П. М. Волконский (1842–1852 гг.). По правилам 1797 г. канцлер назначался из числа кавалеров ордена Андрея Первозванного. Согласно указу 1844 г., он, наоборот, по должности «признавался кавалером» этого ордена.

* * *

Приведем в некоторую систему сказанное ранее об особенностях орденских знаков. В полном варианте они состояли из трех главных элементов: креста, звезды и ленты. Золотые кресты были покрыты синей, красной или белой эмалью. В центре их помещался круглый медальон с изображением святого, его вензелей или двуглавого орла. Некоторые кресты имели подложку