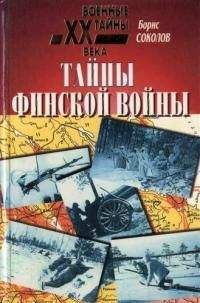

Борис Соколов - Тайны финской войны

Помощь проекту

Тайны финской войны читать книгу онлайн

Кое с чем здесь нельзя не согласиться, особенно насчет героизма и самоотверженности бойцов и командиров, но вот в остальном Тимошенко выдавал желаемое за действительное. Мы уже убедились, что блокировать с воздуха финские войска не удалось, и те без больших потерь смогли отступить с линии Маннергейма к Выборгу. К тому же из‑за отсутствия в советских ВВС пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков авиации невозможно было не только осуществить такую блокаду, но и оказать серьезное воздействие на вражеские укрепления. Ну а взаимодействие артиллерии, авиации и пехоты вообще оставляло желать лучшего вплоть до последнего дня боев. Что же касается «специально подготовленных войск»… те дивизии, которые имели время на подготовку, как 70–я стрелковая М. П. Кирпоноса, во время февральского штурма действовали успешнее других. Однако многие дивизии, перебрасываемые из внутренних округов, шли в бой сразу по прибытии, не успев даже изучить обстановку на местности, и вот они и несли особенно большие потери.

Тимошенко признавал, что «война с белофиннами выявила всю пагубность нашей системы боевой подготовки — проводить занятия на условностях, кабинетным методом», что «боевая подготовка и сегодня хромает на обе ноги», что «работа по перестройке си — стемы учебы… требует длительного времени и упорного труда» и «сегодня оперативная подготовка высшего командного состава не достигает требуемой высоты». Но не все плохо, и нарком утверждал, будто «летний период этого (1940–го. — Б. С.) года явился переломным моментом в вопросах воспитания и обучения армии в условиях, приближенных к боевым», хотя «осенние смотровые учения выявили, что войска еше полностью не перестроились»…

А уже через три месяца, весной 1941–го, Тимошенко был настроен вполне оптимистично. В приказе по итогам весеннего инспектирования войск он отмечал, что в целом уровень боевой подготовки личного состава значительно возрос; пехота серьезно улучшила дисциплину марша, научилась лучше маневрировать на поле боя и взаимодействовать с другими родами войск; танкисты освоили движение по пересеченной местности, а артиллеристы — сопровождать наступление огневым валом…

Как раз тогда, в марте, как мы помним, был установлен срок нападения на Германию: 12 июня. То ли успехи в боевой учебе побудили Сталина перевести подготовку большого наступления на Запад в заключительную стадию, то ли, наоборот, зная о политическом решении вождя, Тимошенко хотел заверить, что Красная Армия уже преодолела вопиющие недостатки, выявленные финской войной, и готова к боям… Не исключено, впрочем, что Семен Константинович стал жертвой недобросовестных докладов своих подчиненных. Раз приказом № 30 от 21 января 1941 года о боевой подготовке на 1941 год он повторно потребовал устранить те же недостатки, что были перечислены в приказе № 120, а потом — на декабрьском совещании 1940 года. Тимощенко распекал подчиненных: «Остатки старой расхлябанности не изгнаны и живут вблизи многих наших начальников и их штабов». Теперь виновникам грозило уже снятие с должности, если не что‑нибудь похуже. Вот и отрапортовали они о значительном прогрессе в обучении войск. Не предполагали, что уже 22 июня придется держать страшный экзамен. Времени до новой войны оставалось не так уж мало: 1 год и 3 месяца. При горячем желании и, главное, при выработанном умении его бы хватило, чтобы обучить весь личный состав и взаимодействию, и маскировке, и стрельбе, и рукопашному бою. Но вышло так, что к войне с могущественным германским агрессором Красная Армия, по сути, оказалась подготовленной еще хуже, чем к своей нелепо — неудач- ной агрессии против крошечной Финляндии.

Тимошенко взялся за выполнение задачи, которая была заведомо невыполнима в тех условиях. Ведь Сталин настаивал на том, чтобы Красная Армия приготовлялась к войне, как армия с исключительно наступательной стратегией, и продолжала наращивать как численность личного состава, так и количество танков, самолетов и другой боевой техники. В итоге возможности освоить всю эту технику уменьшались, а дефицит опытных командиров и красноармейцев — сверхсрочников увеличивался. Да и сам Семен Константинович придерживался той же наступательной стратегии и отнюдь не считал, что Красной Армии придется обороняться в скорой войне с Германией. Если бы Сталин и руководство Красной Армии после финской войны поняли и честно признались, что Красная Армия годится лишь для преимущественно оборонительных действий, что шанс на победу она имеет отнюдь не в танковом блицкриге, а в длительной войне на истощение противника — тогда ужасная цена победы в Великой Отечественной войне была бы гораздо меньше, чем она оказалась в конце концов. Страшная ведь цена. В 1941–1945 годах Красная Армия потеряла людей раз в 150 больше, чем в финской кампании: более 26 миллионов убитыми и умершими в плену. Соотношение же с безвозвратными потерями вермахта на Восточном фронте еще трагичнее для советской стороны, чем в «зимней войне»: 10:1. Вот в таком именно соотношении находят останки советских и немецких солдат российские поисковики, занимающиеся поисками и погребением жертв 1941–1945 годов. А ведь в карельских лесах и болотах остались еще тысячи непогребенных красноармейцев, павших в «зимней войне». Да и финские захоронения и памятники и могилы в СССР давно уже сровняли с землей. И до сих пор в России нет ни одною памятника жертвам «той войны незнаменитой». Может быть, сейчас, в ее 50–ю годовщину, поставят хотя бы один?

После финской войны в Советском Союзе наблюдалось резкое падение авторитета армии. И именно тогда родилась идея ввести новую форму одежды и знаки отличия. На апрельском 1940 года совещании по итогам войны командир 50–го корпуса комкор Ф. Д. Гореленко отмечал: «Когда, бывало, с белофинского фронта командир приезжает, ему говорят — всюду вам почет и уважение. А когда кончилась война, заходишь в трамвай, а тебе говорят: «А еще военный!» Для повышения престижа вооруженных сил предлагалось ввести новую форму и традиционные генеральские звания. На том же совещании Сталин спросил комбрига С. И. Оборина, командовавшего артиллерией одного из корпусов: «Надо ли восстановить звание генерала?» Степан Ильич ответил утвердительно: «Для поддержания авторитета нашей Красной Армии и великой страны считаю, что нужно ввести генеральское звание. Чем мы хуже других?» А командир 306–го стрелкового полка полковник В. В. Крюков предложил:

«Лучше гимнастерки для похода найти нельзя, но в мирное время боец должен быть одет в костюм, который стянул бы как следует его талию, мундир должен обтягивать бойца. Этим самым он будет чувствовать себя более благородно, относиться к себе по — иному, быть вежливым. Чем культурнее человек одет, тем культурнее он сам к себе относится. Когда у нас командиры ходили в полушубках ободранных и командир,

выходя из машины, указывал бойцам на непорядки, то они ему заявляли, а ты кто такой? Стоит только в шинели выйти и сказать, что он командир, сейчас же услышите: «Виноват, все будет сделано».

Я предлагаю иметь не одну форму. Нам нужно иметь форму трех видов, товарищ народный комиссар. Мы говорим: пехота является царицей полей, но ведь у нее форма не царская. (Смех в зале.) Самая плохая форма имеется в пехотных частях. Лучшую форму имеет авиация, морские части, а все плохое — «на тебе, боже, что мне негоже» — идет в пехоту.

Мне казалось, что в пехоте легче всего служить. Но я сейчас должен сказать, что самое трудное — это служить в пехоте, а ведь мы в пехоту сейчас даем все что похуже. Давайте посмотрим на штаны кавалериста и пехотинца. У кого лучше? У кавалериста. У кого сапоги лучше сшиты? У кавалериста. Почему? Я сам отслужил 20 лет в коннице и теперь возмущаюсь, почему так обходят пехоту. Надо пехоте дать мундир, а в повседневной жизни — длинные брюки навыпуск. Пехотинец будет культурнее выглядеть. Во всяком случае, нужно иметь рабочую форму, повседневную и парадную».

Именно тогда, после финской войны, и был фактически предрешен вопрос о введении в армии погон и новой формы одежды, в частности, мундиров вместо гимнастерок для офицеров. Однако нехватка средств и начавшаяся вскоре Великая Отечественная война отодвинули эту реформу до 1943 года. На апрельском совещании 1940 года начальник снабжения РККА А, В. Хрулев заявил:

«Я против мундира. Командарм Конев говорит, что самая лучшая агитация — это вывешенные в Доме Красной Армии 2–й Особой Дальневосточной Красно- знаменной армии японские мундиры и наше обмундирование. Наше обмундирование хорошее, а там негодное.

Если вы хотите переходить на мундир, то его надо делать из шерсти, а шерсти для армии не хватит, да и к тому же теперь, в разгар большой войны, все армии переходят на текстиль… Другое дело, пошито неважно. Пошить можно лучше… Мундир, о котором мечтают некоторые товарищи… это неплохо, но не годится для войны. Они кричат о раззолоченных воротниках и т. д. А на фронт приедут — прячутся, одеваются под красноармейца, кричат, что надо маскироваться… Товарищ Крюков говорил, что надо менять обмундирование, то есть вместо гимнастерки сделать мундир. Для того, чтобы мундир хорошо выглядел, нужно сделать его из сукна. А мы делаем гимнастерку из хлопчатобумажной ткани. В мундире надо делать подкладку, но это… втрое дороже и нецелесообразно. Конечно, если бы армию имели поменьше, то можно было бы подумать и о мундире».