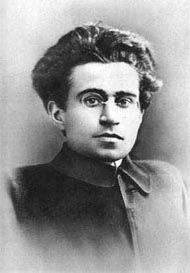

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Помощь проекту

Тюремные Тетради (избранное) читать книгу онлайн

Имея дело с прагматистами, как и вообще с любой другой попыткой органически систематизировать философию, мы совсем не обязаны соотноситься только с системой в целом или с ее основ-ным ядром. Можно сказать, мне думается, что концепция языка Вайлати и других прагматистов неприемлема; и все же создается впечатление, что они почувствовали реальные потребности и «описали» их с приблизительной точностью, даже если они и не смогли поставить проблемы и разрешить их. Можно, пожалуй, сказать, что «язык» – это, в сущности, имя собирательное, которое вовсе не предполагает существование чего-то «единого» ни во времени, ни в пространстве. Язык означает также культуру и философию (пусть даже на ступени обыденного сознания), и потому явление «язык» в действительности оказывается множе-ством явлений, более или менее органично взаимосвязанных и взаимозависимых; в предельном случае можно сказать, что каж-дое говорящее существо обладает собственным индивидуальным языком, то есть собственной манерой думать и чувствовать. Культура на ее различных ступенях объединяет большее или, меньшее число индивидов в многочисленные слои, между которыми существует более или менее тесный контакт и которые в той или иной степени понимают друг друга и т. д. Именно эти историко-социальные различия отражаются в обыденном языке и порождают те «препятствия» и «причины ошибок», о кото-рых толкуют прагматисты.

Отсюда вытекает важность «культурного момента» и в практической (коллективной) деятельности: любой исторический акт может быть совершен лишь «коллективным человеком». Это предусматривает достижение такого «культурно-социального» единства, при котором множество разрозненных желаний, преследующих разнородные цели, сплавляются воедино для одной и той же цели на основе одинакового и единого мировоззрения (общего или частного, действующего временно – эмоциональным путем – или постоянно, когда интеллектуальная основа этого мировоззрения так укореняется, усваивается и приживается, что становится способной превратиться в страсть). Оттого, что все это происходит именно так, становится ясной важность общего вопроса о языке, то есть о коллективном создании оди-накового культурного «климата».

Эта проблема может и должна быть сближена с современной постановкой педагогической теории и практики, согласно которой отношения между учителем и учеником – это активные отношения, они обратимы, и потому каждый учитель – в то же время ученик, и каждый ученик – учитель. Но педагогические отношения не могут быть сведены лишь к специфическим «школьным» взаимоотношениям, в рамках которых молодые поколения вступают в контакт со старшими и перенимают от них опыт и исторически необходимые ценности, «взращивая» и развивая собственную личность как исторически и культурно более высокую. Эти взаимоотношения существуют во всем обществе в целом и применительно к каждому отдельному индивиду в его отношении к другим индивидам, между слоями интеллигентскими и неинтеллигентскими, между правящими и управляемыми, между элитой и последователями, между руководителями и руководимыми, между авангардом и основными силами. Каждое отношение «гегемонии» – это по необходимости отношение педагогическое, и оно обнаруживается не только внутри одной нации между различными составляющими ее силами, но и в международном и мировом масштабе: между комплексами национальных и континентальных цивилизаций.

Поэтому можно сказать, что историческая личность отдельного философа выражается также в его активных взаимоотношениях с культурной средой, которую он хочет изменить, средой, которая оказывает на философа обратное воздействие и, вынуждая его к постоянной самокритике, действует в качестве «учителя». Так, одним из важнейших требований современной интеллигенции в области политики оказалось требование так называемой «свободы мысли и выражения мысли (печати и собраний)», потому что только там, где существует это политическое условие, отношения «учитель – ученик» осуществляются в самом широком вышеуказанном смысле, и на деле «исторически» воплощается новый тип философа, который может быть назван «философом-демократом», то есть философом, убежденным, что его личность не ограничивается его физической индивидуальностью, но выражается в социально активных взаимоотношениях, изменяющих культурную среду. «Мыслитель», довольствующийся собственной, «субъективно» свободной, то есть абстрактно свободной, мыслью, в наши дни вызывает смех: единство науки и жизни – это как раз единство активное, в котором только и реализуется свобода мысли и, это отношение «учитель – ученик», «фи-лософ – культурная среда», где он действует и откуда извлекает проблемы, требующие постановки и решения, иначе говоря, – это взаимоотношение «философия – история».

Что такое человек? Вопрос этот первый и основной в философии. Как на него можно ответить? Определение можно найти в самом человеке, иначе говоря, в каждом отдельном человеке. Но верно ли оно? В каждом отдельном человеке можно найти ответ на вопрос, что такое каждый «отдельный человек». Но нас не интересует, что такое каждый отдельный человек и, в частности, что такое каждый отдельный человек в каждый отдельный момент. Поразмыслив, мы видим, что, поставив вопрос, что такое человек, мы хотим спросить: чем человек может стать, то есть может ли человек стать господином собственной судьбы, может ли он «сделать» себя самого, создать свою собственную жизнь? Итак, мы говорим, что человек – это процесс, точнее – это процесс его поступков. Если разобраться, то вопрос: что такое человек? – не есть вопрос абстрактный или «объективный». Он родился из наших размышлений о себе и о других, из нашего желания узнать – в связи с тем, что мы продумали и увидели, – чем мы являемся и чем можем стать, действительно ли и в каких пределах мы «кузнецы самих себя», своей жизни, своей судьбы. И знать это мы хотим «сегодня же», в условиях, существующих сегодня, в «сегодняшней» жизни, а не в какой-то жизни вообще какого-то человека вообще. Вопрос этот родился и получил свое содержание от особых, определенных воззрений на жизнь и на человека; самым значительным из этих воззрений является «религия» и притом одна определенная религия: католицизм. Действительно, задавая себе вопрос, что такое человек, каково значение его воли и его конкретной деятельности в создании самого себя и своей собственной жизни, мы как бы хотим спросить: дает ли католицизм верное представление о человеке и жизни; будучи католиками, то есть представляя католицизм жизненной нормой, заблуждаемся мы или следуем истине? Интуитивно все понимают, что люди, представляющие католицизм жизненной нормой, заблуждаются. Ведь фактически никто из объявляющих себя католиками не придерживается католицизма как жизненной нормы. Стопроцентный католик, то есть такой, который применял бы католические нормы в каждом своем поступке, выглядел бы чудовищем, а это, если разобраться, и есть самая сильная, да и самая безапелляционная критика католицизма. Католики ответят нам, что никакая другая концепция не выполняется пунктуально, и они будут правы, но это доказывает лишь то, и ничего более, что на самом деле, исторически, не существует абсолютно одинакового для всех людей образа мыслей и поступков; здесь нет никакого довода в пользу католицизма, хотя как образ мыслей и поступков католицизм сложился еще несколько веков назад именно для достижения этой цели, и ни одна другая религия еще не обладает такими же средствами, такой же систематичностью, такими же постоянством и централизацией. С «философской» точки зрения неприемлемым в католицизме является то, что он все же видит корень зла в самом человеке, то есть берет человека как индивида вполне законченного и ограниченного. Можно сказать, что все существовавшие до сего дня философии повторяют эту догму католицизма, то есть рассматривают человека как ин-дивида, ограниченного в своей индивидуальности, а его дух как такую индивидуальность. Именно в этом пункте и необходимо переделать представление о человеке. Дело в том, что человека необходимо рассматривать как ряд активных отношений (как процесс), среди которых индивидуальность если и обладает наибольшим значением, отнюдь не является единственным из рас-сматриваемых элементов. Человечество, отражающееся в каждом индивиде, состоит из нескольких элементов: 1) сам индивид; 2) остальные люди; 3) природа. Но второй и третий элементы не столь просты, как может показаться. Индивид вступает в отно-шения с другими людьми не как рядоположенный, а органично, то есть в том смысле, что участвует в различных общественных организмах, от простейших до самых сложных. Точно так же человек вступает в отношения с природой не просто потому, что он сам – часть природы, а активно, посредством труда и техники. Более того, эти отношения не являются механическими. Они активны и сознательны, то есть соответствуют большей или меньшей степени осознания их отдельным человеком. Можно сказать поэтому, что каждый переделывает и изменяет самого себя в той мере, в какой он изменяет и переделывает весь комплекс взаимоотношений, в котором сам он является узлом, куда сходятся все нити. В этом смысле реальный философ есть и не может не быть не кем иным, как политиком – человеком, активно изменяющим среду, понимая под средой совокупность всех взаимоотношений, в которых принимает участие каждый индивид. Если индивидуальность есть совокупность таких отношений, то создать собственную личность значит осознать эти отношения, а изменить собственную личность значит изменить совокупность этих отношений. Но данные отношения, как уже было сказано, не просты, одни из них необходимы, другие – добровольны. Кроме того, их более или менее глубокое осознание (большее или меньшее знание того, как их можно изменить) уже изменяет их. Те же самые необходимые отношения, поскольку они познаны в их необходимости, меняют свой вид и значение. Познание в этом смысле есть сила. Однако проблема сложна и благодаря другому своему аспекту: недостаточно познать совокупность отношений, поскольку они существуют в данный момент как некая данная система, но важно познать их генезис, познать их в процессе формирования, ибо каждый индивид – это синтез не только существующих отношений, а и истории этих отношений, то есть итог всего прошлого. Скажут, пожалуй, что отдельный индивид, если принять во внимание его силы, не может произвести крупные изменения в положении вещей. Эта мысль верна лишь в известных пределах. Ведь отдельный индивид может объединиться со всеми, кто стремится к тому же изменению, и если это изменение разумно, его силы могут многократно умножиться, стать внушительными и произвести перемену, значительно более радикальную, чем та, которая на первый взгляд могла казаться возможной.