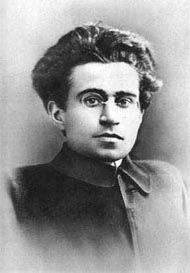

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Помощь проекту

Тюремные Тетради (избранное) читать книгу онлайн

Общества, к которым может принадлежать отдельный индивид, очень многочисленны, гораздо более многочисленны, чем это может показаться. Именно при посредстве этих «обществ» отдельный индивид участвует в жизни рода человеческого. Так же многообразны способы, при помощи которых он вступает в отношения с природой, ибо под техникой, вопреки обыкновению, должна подразумеваться не только совокупность научных знаний, применяемых в промышленности, но и «умственные» орудия, философское познание.

Что нельзя себе представить человека иначе, как живущим в обществе, – это общее место, однако из этого не сделаны все необходимые, даже в индивидуальном плане, выводы. То, что определенное человеческое общество предполагает определенный мир вещей и что человеческое общество возможно лишь постольку, поскольку существует определенный мир вещей, – это также общее место. Верно то, что до сих пор этим внеиндивидуальным понятиям придавался механистический и детерминистский смысл (имеется в виду и societas hominum, и societas rerum), а отсюда и реакция на них. Нужно разрабатывать учение, в котором все эти отношения являются активными и находятся в движении, установив с полной ясностью, что центр этой активности – сознание отдельного человека, который познает, хочет, восторгается, создает постольку, поскольку он познает, хочет, восторгается, создает и т. д., а также осознает себя, будучи не изолирован-ным, а богатым возможностями, предоставленными ему другими людьми и миром вещей, о чем он не может не иметь некото-рого представления. (Так же как каждый человек есть философ, каждый человек есть ученый и т. д.)

Утверждение Фейербаха: «Человек есть то, что он ест», взя-тое само по себе, может быть истолковано по-разному. Толко-вание скудное и нелепое: материально человек постепенно становится тем, что он ест, иначе говоря, пища оказывает непосредственное определяющее влияние на образ мыслей. Вспомним утверждение Амадео:[3] если известно, например, что человек съел перед тем, как произнести речь, то можно лучше понять самую речь. Утверждение детское и, по сути дела, чуждое и позитивной науке, ибо мозг не питается бобами или трюфелями, пища вос-станавливает клетки мозга после того, как превратится сама в однородные и ассимилируемые вещества, то есть вещества, кото-рые потенциально имеют «ту же самую природу», что и мозговые клетки. Если бы это утверждение было верным, то всеопределяющим источником истории была бы кухня, а революции совпадали бы с радикальными изменениями в питании масс. Исторически же верно обратное: революции и сложное историческое развитие – вот что изменило питание и создало меняющиеся «вкусы» в выборе пищи. Не регулярный посев пшеницы привел к исчезно-вению кочевничества, а, наоборот, условия, действовавшие против кочевничества, привели к регулярным посевам и т. д. (Сравнить это утверждение Фейербаха с кампанией, поднятой «Его Превосходительством Маринетти» против макарон, и полемикой «Его Превосходительства Бонтемпелли» в их защиту – и все это в 1930 году, в самый разгар мирового кризиса.)

С другой стороны, верно, что «человек есть то, что он ест», по-скольку питание – одно из выражений социальных отношений, взятых в целом, и каждая социальная группировка имеет свое установившееся питание. Но точно так же можно сказать, что «человек – это его жилище», «человек – это его особый способ воспроизведения потомства, то есть его семья» – ибо наряду с питанием одежда, дом, воспроизведение потомства составляют элементы социальной жизни, в которых как раз и выявляется самым очевидным и распространенным (то есть распространенным на всю массу) образом комплекс социальных отношений.

Итак, проблема «что такое человек?» – это всегда проблема так называемой «человеческой природы» или же так называемого «человека вообще», то есть поиски науки о человеке (философии), которая отправлялась бы от «единого» вначале понятия, от абстракции, заключающей в себе все «человеческое». Но чем является это единое понятие и проявление «человеческого»: отправным или конечным пунктом? И не оказываются ли эти поис-ки скорее «теологическим» и «метафизическим» пережитком, поскольку «человеческое» берется как отправной пункт? Филосо-фию нельзя свести к некой натуралистической «антропологии»: ведь единство рода человеческого заключено не в «биологиче-ской» природе человека – различия между людьми, принимаемые в счет историей, не являются биологическими (раса, форма черепа, цвет кожи и т. д., а к этому сводится в конечном итоге утверждение: «человек есть то, что он ест» – ест пшеницу в Европе, рис в Азии и т. д., – утверждение, которое можно было бы затем свести к другой формуле: «человек есть страна, в которой он живет», ибо большинство продуктов питания вообще связано с населяемой территорией); но даже и «биологическое единство» имело в истории не бог весть какое значение (человек – это то животное, которое поедало само себя в тот период, когда пребывало в состоянии, наиболее близком к «естественному», то есть когда не могло «искусственно» увеличить производство естественных благ). Даже «способность рассуждать», или «дух», не создает единства и не может быть признана обобщающим фактором, потому что является лишь формальным понятием, категорией. Людей объединяет или разделяет не «мышление», а то, что конкретно мыслится.

Ответ, что «человеческая природа» есть «совокупность общественных отношений», является самым удовлетворительным, во-первых, потому, что он включает идею становления: человек становится, непрерывно изменяется с изменением общественных отношений, и во-вторых, потому, что он отрицает «человека вообще»: действительно, общественные отношения выражены различными группами людей, предполагающими друг друга, единство которых не формально, а диалектично. Человек может быть аристократом только в том случае, когда есть человек-крепостной и т. д. (ср. Плеханов в брошюре – об анархистах, определяемых столь же диалектическим образом). Можно сказать так-же, что природа человека – это «история» (а в этом смысле, приравнивая понятие «история» к понятию «дух», можно сказать, что природа человека есть дух), если истории придается именно смысл «становления», смысл «concordia discors», которое не исходит из единства, а несет в себе основы возможного единства. Поэтому «человеческую природу» нельзя отыскать ни в одном отдельно взятом человеке, но только во всей истории человеческого рода (то, что употреблено слово «род», слово натуралистического характера, не лишено своего значения), в то время как особенности каждого отдельного индивида выделяются противопоставлением их особенностям других. Концепцию «духа» в тра-диционных философиях, так же как и концепцию «человеческой природы», основывающуюся на биологии, следовало бы объяс-нить как «научные утопии», которые пришли на смену самой большой утопии – поискам «человеческой природы» в боге (причем люди рассматриваются как дети бога) и свидетельствуют о непрерывных муках исторического развития, об устремлении разума и чувств и т. д. Верно то, что и религии, утверждающие равенство людей как детей бога, и философии, утверждавшие равенство их как существ, наделенных способностью рассуждать, были выражениями сложных революционных дви-жений (переворот классического мира – переворот средневекового мира), которые закладывали самые мощные основы исторического развития.

Тот факт, что гегелевская диалектика была последним отзву-ком этих великих исторических сдвигов и что диалектика из вы-ражения социальных противоречий должна была превратиться с исчезновением этих противоречий в диалектику чистых понятий, видимо, составляет базис новейших философий, имеющих утопическую основу, как, например, философии Кроче. В истории действительное «равенство», то есть «духовная» ступень, достигнутая «человеческой природой» в процессе ее исторического развития, находит выражение в системе организаций, «общественных и государственных», явных и скрытых, которые, сплетаясь между собой, образуют «государство» и всемирную политическую систему. Речь идет о «равенствах», которые ощущаются именно как таковые между членами одной организации, и о «неравен-ствах», наблюдаемых между различными организациями, о равенствах и неравенствах, имеющих значение постольку, по-скольку они отражаются в сознании одного индивида или целой группы. Так мы подходим и к равенству или приравнива-нию «философии и политики», мысли и действия – иначе говоря, к философии практики. Политика есть во всем, в том числе и в философии или в философиях (см. заметки о характере идеологий), а единственная «философия» – это история в действии, это сама жизнь. В этом смысле можно истолковать тезис о немецком пролетариате, наследнике немецкой классической фило-софии, и можно утверждать, что теоретизация и осуществление гегемонии, проделанные Иличи,[4] явились великим «метафизи-ческим» событием.