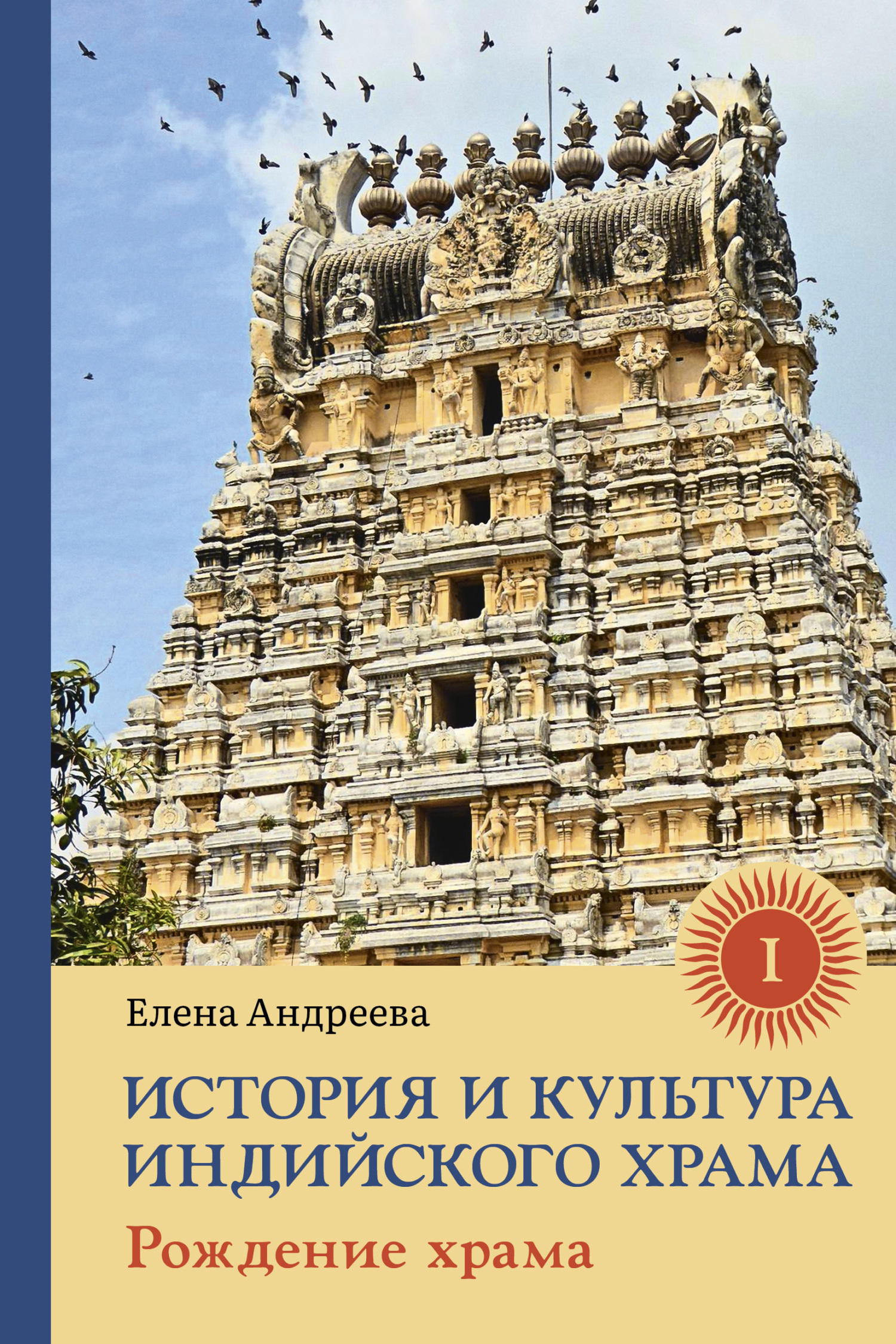

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма - Елена Михайловна Андреева

Помощь проекту

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма читать книгу онлайн

Нередко определенные аспекты богини изображали в виде лингама. Иногда такие лингамы устанавливали в святилищах или под открытым небом в виде трех столбиков, среди которых присутствует явно женское изображение. И в наши дни богиня Дурга изображается в виде лингама, например, Линга-Бхайрави. Такая форма богини может свидетельствовать о древних истоках некоторых шактийских культов, восходящих к Богине столба или родственным образам деревенских и племенных богинь.

175

Согласно легенде, Вишну в образе Нарасимхи появился из столба в доме Хираньякашипу для того, чтобы спасти его сына, который, несмотря на запрещение и угрозы со стороны отца, продолжал поклоняться Вишну. Но у Хираньякашипу был дар, полученный от Брахмы: демона не мог убить ни человек, ни зверь, ни внутри дома, ни за его пределами, ни днем, ни ночью. Поэтому Вишну принял облик человекольва и убил Хираньякашипу в сумерках на пороге его дома.

176

Хотя вишнуиты пересекли горы Виндхья и поселились в западной части Деккана еще в I веке до н. э., а к концу II века н. э. достигли долины реки Кришна в юго-западной части штата Андхра-Прадеш. Но, видимо, они не смогли продвинуться вдоль восточного побережья. Г. Фон Штитенкрон обращает внимание на тот факт, что, несмотря на необычайно богатый археологический материал Одиши и Калинги, следы вишнуизма здесь отсутствуют (Stietencron (1), 1986: 5). В конце VI и первой половине VII века в Одишу из Северной Индии началось перемещение брахманов, принадлежавших к различным готрам, что было связано с вторжением гуннов и быстрым распадом империи Гуптов. В Центральную Одишу вишнуиты перемещались и с Запада (Stietencron (1), 1986: 7).

177

Жрецы клана Бадве поклоняются богине Экавире из Махургада; Пуджари – богине Шакамбхари и Кхандобе из Бале; Бенаре и Харидасы – карнатакской Ренуке; Паричараки – Шакамбхари и богу Марути, и т. д.

178

Существует даже такая шутка: если бы христианские миссионеры провозгласили Христа аватарой Вишну, то христианизация Индии прошла бы более успешно.

179

После правления Нандивармана к власти пришли представители вишнуизма: Симха, Симхавишну, Махендра (580–630) и Нарасимха, известный также как Мамалла (630–668). Но после Махендры II (668–669) у власти оказались шиваиты, принадлежавшие к шайва-сиддханте: Парамешвара (669–690), Нарасимха, известный как Раджасимха (690–728), Махендра III и Парамешвара II (728–731) (Hudson, 2009: 3). После смерти Парамешвары бхагаваты постарались восстановить свою власть (Hudson, 2009: 4).

180

Канчи, или Канчипурам, – древний город и важный центр паломничества в Тондейнаду, известный своими многочисленными храмами, которые посещает множество паломников, чтобы получить даршан божества. Он считается одним из семи мест, где можно получить освобождение (мукти-кшетра) (Chari, 1987: 1). Город является также местом элемента земля (pṛthivī), одним из так называемых панчабхута-стхала. Здесь Шива проявлен в виде Притхиви-лингама и почитается как Шри Экамрешвара, а Шакти – как богиня Камакши, которая ассоциируется с пятым элементом (ākāśa) и проявлена в виде космического пространства, являясь одним из аспектов богини Джагаткарани (Chari, 1987: 3).

181

В качестве примера можно привести Хайдара Али и его сына Типу Султана, которые, заняв майсурский трон, не разрушили храм Чамунди, а, следуя обычаю индуистских правителей, ежегодно отправляли богине богатые дары. Их подарки до сих пор используются жрецами храма в ритуалах поклонения (Saraswathi, 2000: 6). А во время реконструкции храма Дурги-Бхагавати в Мутуваллуре (Керала), которому насчитывается 430 лет, одними из первых предложили свою помощь местные мусульмане, которые затем наряду с индуистами участвовали в ритуале хома (Maha Mrityunjaya Homam), проводившемся с целью благополучия индийских солдат, дислоцированных вдоль границ страны.

182

Можно привести множество примеров того, как один культ вплетается в другой и со временем трансформируется. Например, Варуна. В «Агни-пуране» (64. 3, 30–32) иконография Варуны содержит элементы культов других богов. Например, ваханой его является гусь (haṃsa), а не макара (makara); он является источником творения и имеет отношение к «яйцу Брахмы»; его женой является Гаури (Gaurī), а не Варуни (Vāruṇī). Е. В. Тюлина предполагает, что все это может свидетельствовать о древнейших представлениях о Варуне, которые сохранились в данном тексте (Тюлина, 2018: 211).

183

Также на территории как Северной, так и Южной Индии встречается тема семи матрик и семи сестер. Существуют несколько вариантов групп матрик – их может быть семь (sapta-mātṛkā), восемь (aṣṭa-mātṛkā), девять (nava-mātṛkā) или шестнадцать (ṣoḍaśa-mātṛkā). Культ матрик тесно связан с шиваистско-шактийской мифологией, а сами матрики часто упоминаются в текстах этих традиций. Например, в «Матсья-пуране» (179, 18), относящейся примерно к VI в. н. э. В этом тексте содержится список двух сотен божественных матерей, созданных Шивой, чтобы пить кровь Андхаки – демона, пожелавшего отнять у Шивы Парвати.

Считается, что изначально матрики были деревенскими богинямии (грама-девата) и поначалу их имена не были стандартизированы, как, впрочем, и их количество. Закрепление за матриками более-менее постоянных имен произошло только в средневековый период. Изображения группы семи матрик (в качестве parivara devata) довольно часто встречаются в южноиндийских деревнях и храмах Шивы, хотя нередки группы из восьми матрик. У каждой матрики имеется своя вахана.

Географически сапта-матрики распространены во многих частях Индии, особенно по всему Тамилнаду. Их изображения встречаются практически во всех древних пещерных храмах, вырубленных в скалах во время правления династии Пандья, они присутствуют в храмах Чолов, вплоть до правления Раджендры II, и только после XI века культ матрик утрачивает свое значение. Вероятно, этот культ распространился по территории Тамилнаду (и Одиши) из царства Чалукьев, где они были излюбленными божествами, особенно во время ранних Чалукьев. И, судя по тому, что матрики упоминаются в древнетамильской литературе (к примеру, в «Шилаппадикарам» (Валаккурейкадей: 11–37) и «Калингатупарани»), они были довольно популярны и в Тамилнаду.

В компании матрик часто изображался Ганеша и Шива-Вирабхадра. Связь культа матрик с Шивой и Ганешей весьма примечательна и характерна не только для Южной Индии. Подробнее см.: Андреева Е. Ганеша и его культ: происхождение, мифология, иконография. М.: Ганга, 2020.

184

Панчаканья (pañcakanyā) буквально означает «пять девушек»: Ахалья, Драупади, Сита (или Кунти), Тара и Мандодари. Это группа из пяти главных героинь двух индийских эпосов – «Рамаяны» и «Махабхараты». Драупади и Кунти – это героини из «Махабхараты», а Сита, Ахалья, Тара и Мандодари – из «Рамаяны». Считается, что повторение