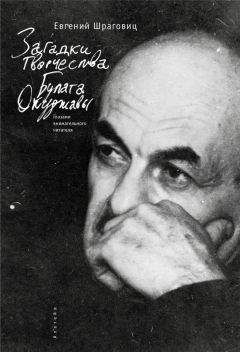

Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя

Помощь проекту

Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя читать книгу онлайн

(1990)

Первая же строка стихотворения Окуджавы вызывает в памяти произведение другого поэта – Пастернака «О, знал бы я, что так бывает…»[259].

О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью – убивают,

Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой

Я б отказался наотрез.

Начало было так далеко,

Так робок первый интерес.

Но старость – это Рим, который

Взамен турусов и колес

Не читки требует с актера,

А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,

Оно на сцену шлет раба,

И тут кончается искусство

И дышат почва и судьба.

Стихотворения Пастернака и Окуджавы начинаются почти одинаково: «Ах, если б знать…» у Окуджавы и «О, знал бы я…» у Пастернака, и оба посвящены проблеме взаимосвязи жизни и творчества. Можно привести также стихотворение «Друг друга отражают зеркала…» Г. Иванова на эту же тему:

Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,

А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,

А в пепел, что остался от сожженья.

Очевидно, Окуджава стремился внести свой вклад в обсуждение вопроса о том, как «музыка» воздействует на судьбу, одновременно обозначая своих предшественников, на стихи которых он опирался. Можно отметить, что стихотворение Г. Иванова написано под влиянием пастернаковского: оба текста постулируют полную отдачу в процессе творчества и неизбежность издержек.

В своем стихотворении Пастернак говорит о том, что путь, выбранный им в юности без особых размышлений, требует от него все больше и больше жертв, грозя в конце концов отнять все. Окуджава формулирует проблему иначе: он пишет о том, что полная самоотдача, которая сначала делала его счастливым, позже обернулась трагедией. В каком-то смысле этой репликой он устанавливает диалогические отношения своего текста с пастернаковским.

Оба поэта – и Окуджава, и Пастернак – утверждают, что поэт неизбежно платит за то, что ему удалось создать, ресурсами своей души, своего нравственного начала. В молодости Окуджава был убежден, что даже если искусство разрушительно для художника, все должно быть принесено на его алтарь. В 1964 году в стихотворении «Как научиться рисовать» Окуджава писал:

Главное – это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том.

Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом!

Окуджава 90-х годов уже не уверен в этом. То, что происходит в процессе творчества, трагично, а окупится ли жертва – никто не знает. И вряд ли самым большим желанием поэта было бы не сомневаться, что «сгорание» будет не «напрасным» – в его словах есть нотка иронии. Кстати, понимание текста дополнительно затруднено нестандартными словоупотреблениями. Использование отглагольных существительных «горение» и особенно «сгорание» чаще встречается в технических текстах, чем в поэзии. Это заведомый прозаизм. Профессиональный филолог Окуджава, конечно, не мог не понимать, что такое словоупотребление в стихах необычно. По всей вероятности, он прибегнул к нему специально для привлечения внимания к тексту. А у Иванова в приведённом выше стихотворении «музыка» «сжигает» жизнь, а в начале стихотворения Окуджавы сгорают по вине творца самые важные составляющие духовной жизни человека. Но при втором взгляде на стихотворение «Ах, если б знать заранее…» ясно, что Окуджава не продолжает мысль Иванова, а спорит с ней – это опять антитеза. Призывая тени Пушкина и Лермонтова, Окуджава говорит, что творческий подход к действительности бывает разным, что «сгорание», которое описывают и Иванов, и Пастернак, может быть не единственной «пружиной» творческого процесса часто в нем преобладает не разрушительное, а созидательное начало. Терпение, вера, любовь и волшебство – могут быть неистощимы, и если поставить себе цель сохранить их в душе, они сами будут охранять творящего – недаром Окуджава повторяет эти четыре слова «терпение, вера, любовь, волшебство» как заклинание. Можно сказать, что в этом стихотворении Окуджава предлагает не поведенческий кодекс, о котором не должен забывать человек, а творческий – и одновременно вечные духовные ценности, то, без чего невозможно творчество, но что важнее его. Нужно также сказать несколько слов о том, какими предстают в стихотворении Пушкин и Лермонтов. Они в этом стихотворении не лишены каких-то характерных мелких черточек и человеческих слабостей. Лермонтов «некрасив и нескладен» – эти определения больше соответствуют его реальному физическому облику, чем «насмешливый, тщедушный и неловкий» (эпитеты из более раннего стихотворения «Встреча»); ему скучно – это его обычное состояние; «все вокруг серо»; при этом творчество делает его «прекрасным». Тут можно вспомнить характеристику, которой снабдил Лермонтова Иосиф Бродский в «Стансах городу»: там есть строки: «Да не будет дано/ умереть мне вдали от тебя,/ в голубиных горах,/ кривоногому мальчику вторя». Что касается Пушкина, Окуджава намекнул на его слабость к карточной игре строкой, которая при этом содержала отсылку к «Пиковой даме»: «Но козыри лукавы и не даются в руки». При этом мелкое невезение в картах можно считать метафорой творческих проблем, которые есть у всех пишущих и которые решаются взращиванием в себе «терпения и веры, любви и волшебства».

Перекличка трёх поэтов: Окуджава, Георгий Иванов, Тютчев

Уже при жизни Булата Окуджавы возрос интерес к осмыслению его места в контексте русской поэтической традиции. Среди русских поэтов, которые оказали влияние на его творчество, сам Окуджава называл Пушкина, Дениса Давыдова, Ипполита Мятлева, Трефолева, Блока и Пастернака, а из современников – Светлова, Слуцкого, Давида Самойлова, Тарковского, Левитанского, Ахмадулину, Юнну Мориц и Кушнера[260]; кроме того, были прослежены связи поэзии Окуджавы с творчеством Тютчева[261], Гумилёва[262], Мандельштама[263], Цветаевой[264], Маяковского[265], Заболоцкого[266], Бродского[267]. Связи Окуджавы с поэзией Серебряного века не ограничивались Блоком и другими уже перечисленными

поэтами; как мы уже отмечали, в пространство его поэзии оказался включенным Георгий Иванов, а через него – и об этом мы и собираемся рассказать в последней главе – Тютчев.

Перекличка поэзии Окуджавы с поэзией Георгия Иванова становится заметна во многих стихах и песнях Окуджавы уже в конце 1950-х, начиная с «Мне нужно на кого-нибудь молиться…» (1959). Ниже мы сопоставим «Песенку» (1988), посвященную вечным проблемам смысла жизни, со стихотворением Георгия Иванова «Друг друга отражают зеркала» (1950), а также – непосредственно и опосредованно – с «Двумя голосами» Тютчева (1850).

В марте 1987 года на пресс-конференции в советском посольстве в Париже Окуджава говорил «о публикации произведений изгнанников Иванова, Ходасевича и Набокова»[268]: ко времени появления «Песенки» Иванов перестал быть запрещённым поэтом, был у всех на слуху и реминисценции из его эмигрантских стихов уже не могли, конечно, повредить публикации. «Песенка» написана и после первой публикации эмигрантских стихов Георгия Иванова в «Знамени» в 1987 году (после более чем пятидесятилетнего перерыва), и после поездок в Париж в 1967, 1981 и 1987 годах, где Окуджава уже в первый приезд познакомился и подружился с поэтом и критиком Кириллом Померанцевым, другом и учеником Георгия Иванова[269]; Окуджава встречался с Померанцевым во все свои парижские приезды и даже посвятил ему песню «Наша жизнь – не игра». В рецензии Померанцева на выступления Окуджавы в Париже в конце 1967 года в «Русской мысли» с цитируемыми в тексте песнями и стихами Окуджавы процитировано и стихотворение Георгия Иванова[270]. И эта дружба, и эти поездки, и это чтение всё больше приближали к Окуджаве поэзию Георгия Иванова.

Вот текст «Песенки»:

Совесть, благородство и достоинство —

Вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,

За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

Но зато умрешь как человек.[271]

К 1988 году оптимизм первых лет перестройки уступил у Окуджавы место разочарованию и депрессии; это настроение отразилось в стихотворении «Краткая автобиография» (1988): «…эта поздняя надежда отказалась от меня»[272]. «Песенка», однако, произведение программное, задающее моральный императив: в то время, как прежние нравственные устои рушились и цинизм торжествовал, Окуджава формулировал здесь вневременной этический кодекс «порядочного человека».