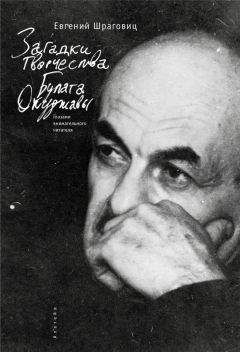

Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя

Помощь проекту

Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя читать книгу онлайн

Вот текст «Песенки»:

Совесть, благородство и достоинство —

Вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,

За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

Но зато умрешь как человек.[271]

К 1988 году оптимизм первых лет перестройки уступил у Окуджавы место разочарованию и депрессии; это настроение отразилось в стихотворении «Краткая автобиография» (1988): «…эта поздняя надежда отказалась от меня»[272]. «Песенка», однако, произведение программное, задающее моральный императив: в то время, как прежние нравственные устои рушились и цинизм торжествовал, Окуджава формулировал здесь вневременной этический кодекс «порядочного человека».

Этот кодекс восходит, по-видимому, к ранней работе всемирно известного польского философа Лешека Колаковского[273]: Окуджава познакомился и подружился с ним во время своих поездок в Польшу в конце 1960-х.[274] Колаковский тогда разочаровался в марксизме и придерживался субъективистских взглядов на этику: он утверждал, что любая кодифицированная этика освобождает человека от личной ответственности, между тем как истинная нравственность должна базироваться не на групповой, а на личной ответственности. Эта точка зрения совпадала со взглядами самого Окуджавы, так что выбор «совести, благородства и достоинства» отвечал взглядам Колаковского 1967 года (другое дело, что позднее Колаковский избрал для этики религиозное обоснование).

Итак, в первой строфе поэт называет «совесть, благородство и достоинство» ценностями, за которые «не страшно и в огонь». Тема гибели и жертвы ради победы часто появлялась в стихах Окуджавы и раньше, например, «…как прекрасно – упасть, и погибнуть в бою,/ и воскреснуть, поднявшись с земли!» («Грибоедов в Цинандали» (1965). Однако, чтобы вполне понять «Песенку», нужно обратиться к стихотворению Георгия Иванова. Оно состоит из двух частей, написанных с небольшим перерывом в 1950 году и напечатанных сначала раздельно, соответственно в журнале «Возрождение» в Париже и «Новом журнале» в Нью-Йорке, а затем в книге «1943–1958. Стихи» объединённых автором в одно двучастное[275] [276] [277] [278]. Эти стихи – из наиболее известных в наследии поэта2,3,4, именно о них К. Померанцев сказал: «Вот строки, на которых можно построить целый религиозно-философский трактат»[279].

1

Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,

А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,

А в пепел, что остался от сожженья.

2

Игра судьбы. Игра добра и зла.

Игра ума. Игра воображенья.

“Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья…”

Мне говорят – ты выиграл игру!

Но все равно. Я больше не играю.

Допустим, как поэт я не умру,

Зато как человек я умираю.

Заметно, что лирическая тональность Иванова иная, чем у Окуджавы: у Иванова трагическое неприятие мира доходит до отрицания реальности бытия, не исключая поэзии, которой он посвятил жизнь, – теперь для него реальна лишь смерть.

Однако прежде чем сопоставлять произведения Иванова и Окуджавы, следует упомянуть о различиях в индивидуальностях и самооценках их авторов. Известно, что Окуджава как автор и как человек был чрезвычайно скромен; таков же и лирический герой «Песенки»: он не говорит о себе в терминах поэтического бессмертия, для него оправдание жизни человека – участие в борьбе за общечеловеческие ценности, он не использует «я», а только «мы» («наше»), императив или второе лицо («не станешь… умрешь…»). Другое дело Георгий Иванов, воспитанный в школе акмеизма и потому приученный сознавать себя поэтом: его стихи от первого лица и открыто исповедальны.

Сравним заключительные строфы. У обоих поэтов они представляют собой сочетание нескольких фигур речи: две последние строки каждой построены на антитезе («Допустим, как поэт я не умру,/ Зато как человек я умираю» и «Может, и не станешь победителем,/ но зато умрешь как человек»), сопровождаемой, как это часто бывает, синтаксическим параллелизмом; при этом синтаксис Окуджавы довольно точно воспроизводит синтаксис Иванова: вводное слово – тезис, противительный союз «зато» – антитезис. Наконец, в последних двух строках Иванова использованы две взаимосвязанные фигуры: полиптот (когда слово употребляется в микроконтексте в разных грамматических формах, как «умру»/«умираю») и антанаклаза (когда слово повторяется, но каждый раз в другом значении) – в данном случае это «(не) умру как поэт» означает «мои стихи (не) забудут», а «как человек умираю» подразумевает физическую смерть автора стихов. У Окуджавы полное лексическое совпадение с Ивановым в последнем стихе определенно указывает на отсылку к стихотворению предшественника: «…зато как человек я умираю» – «…зато умрешь, как человек». Однако при скрытой цитате всегда происходит трансформация первоначального текста, и в нашем случае эта смысловая трансформация происходит благодаря инверсии, которая обеспечивает антанаклазу второго порядка, улавливаемую лишь в случае, когда автор и читатель мысленно сопоставляют оба текста – при этом «как человек я умираю» означает любую физическую смерть, а «умрешь как человек» указывает на смерть достойную, без утраты чести. Можно сказать, что Окуджава построил последнюю строфу «Песенки» как зеркальное отражение последней строфы стихотворения Иванова: в зеркальном отражении правая сторона становится левой и наоборот, и именно по этому закону «как человек я умираю» превращается в «умрёшь как человек», изменяя смысл оригинала, но не его словесное наполнение. Окуджава словно осуществляет реализацию той самой метафоры, с которой начал своё стихотворение Георгий Иванов: «Друг друга отражают зеркала,/ Взаимно искажая отраженья».

Итак, при близости – вплоть до буквальных совпадений – лексики и структуры фразы, смысл заключительных строф у двух поэтов принципиально различен, что отсылает нас сразу и к предшествующим строкам обоих текстов, и к различиям в мировоззренческих позициях авторов. Георгий Иванов говорит о смерти в её буквальном, физическом смысле – о том, что даже поэтическое бессмертие от нее не спасает; у Окуджавы смерть – неизбежная данность, вопрос лишь в том, как прожить жизнь, – и ответ: быть честным человеком и бороться со всеми, кто нарушает нравственные принципы; а если погибнешь в этой борьбе, «зато умрёшь как человек». Окуджава спорит с Ивановым, но его текст в существующей форме был бы невозможен без предшествующего текста Иванова, из которого он заимствует и лексику, и риторику заключительных строк.

Именно это стихотворение, очевидно, о многом говорило Окуджаве; уже в следующем, 1989 году, он пишет «К старости косточки стали болеть»[280], где в первых же строках звучит вопрос «Стоило ли воскресать и гореть?/ Все, что исхожено, что оно стоит?», а в последней строфе следует пессимистический ответ – и вновь является аллюзия на то же стихотворение Георгия Иванова: у Окуджавы: «Все, что мерещилось, в прах сожжено./ Так, лишь какая-то малость в остатке…», у Иванова: «Я верю… Не в музыку, что жизнь мою сожгла,/ А в пепел, что остался от сожженья». Из контекста ясно, что «гореть» у Окуджавы значит «творить поэзию» – то же самое означает у Иванова «музыка», сжигающая жизнь поэта и оставляющая после себя лишь пепел.

Однако стихотворение Георгия Иванова само может быть прочитано как отклик на предшествующий текст, написанный ровно на сто лет раньше (1850), – на «Два голоса» Тютчева[281].

Два голоса

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,

Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

Над вами светила молчат в вышине,

Под вами могилы – молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:

Бессмертье их чуждо труда и тревоги;

Тревога и труд лишь для смертных сердец…

Для них нет победы, для них есть конец.

2

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,

Как бой ни жесток, ни упорна борьба!

Над вами безмолвные звездные круги,

Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец.

Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,

Тот вырвал из рук их победный венец.

Это стихотворение Тютчева занимало в сознании Георгия Иванова важное место – прежде всего из-за его первого поэтического кумира Александра Блока, на которого этот текст произвел столь сильное впечатление, что он был дважды процитирован Блоком в дневнике[282]; Блок намеревался также использовать это стихотворение в качестве эпиграфа к драме «Роза и Крест»[283]. Самим Ивановым поэтический авторитет Тютчева декларирован в позднем (1957) стихотворении «Свободен путь под Фермопилами»[284]: