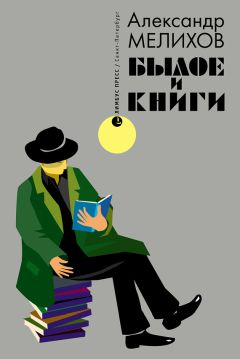

Александр Мелихов - Былое и книги

Помощь проекту

Былое и книги читать книгу онлайн

Высшие представители Финляндии в Петербурге, там же начинавшие свою карьеру, считали, что изучение русского языка необходимо прежде всего самим финнам, чтобы финские интересы в России могли представлять финские же чиновники. И бизнесмены, работавшие с Россией, тоже наверняка изучали русский не только за то, что им разговаривал Ленин. Вовлечение в общие дела – вот что создает нужду в общем языке, а русифицировать народ просто для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, как этого требовали русские националисты, – увы, на поздних этапах имперское правительство не сумело разглядеть главных врагов империи в националистах, у кого нет иных забот, помимо национальной однородности. Но зато, если обратиться к тем, кто ворочал реальными делами…

Профессор-эмеритус Хельсинкского университета Матти Клинге в своей монографии «На чужбине и дома» (СПб., 2005) приводит нескончаемый перечень финнов, занимавших высочайшие посты в Российской империи в качестве администраторов, «хозяйственников» и генералов, а также имена многих штаб-офицеров, отличившихся в том числе при замирении Кавказа и Польши. Попутно завоевывая для Финляндии расположение императора, эти солдаты империи возмущаются не только бунтовщиками, но и собственными «смутьянами»: «Когда мы здесь небезуспешно трудимся, некоторым самовольным студентам и подонкам в Хельсинки надо порочить всю нацию». Так начиналось столкновение меж имперским и националистическим духом. «Действия поляков, – пишет М. Клинге, – вызвали в России сильное негодование и привели к стремительному росту русского национализма». То есть на разрушительные действия тех, кто считал себя рабом империи, ее «хозяева» ответили действиями еще более разрушительными…

Так, знаменитый градоначальник Трепов-старший, отличившийся при подавлении польского восстания, запретил спектакль на финском языке на том основании, что совсем недавно запретил спектакль на польском, – это уравнивание лояльных и нелояльных было прямым нарушением заветов Римской империи, как они представлены Вергилием: милость покорным являть и смирять войною надменных.

К несчастью, крепнущая чума национализма была обручена с другой, по-видимому, неодолимой силой – демократией: поднимающимся массам, освободившимся от власти и защиты религии и традиции, обрести новую экзистенциальную защиту было гораздо проще через возвеличивание уже имеющейся национальной принадлежности, чем через возвеличивание имперской идентичности, которую еще надо было завоевать. То есть эмоционально примкнуть к имперской аристократии, которую М. Клинге характеризует так: «Тогда собственно официальные каналы не имели решающего значения: в большей мере играло роль то обстоятельство, что в Великом княжестве имелись люди, известные своими способностями и своей лояльностью. Для этой финской элиты национальное мышление было совершенно чуждым, равно как и для элиты русской. По большей части в этом обществе пользовались французским языком. Не только в принципе, но и на практике позитивно относились к народным языкам – финскому и русскому (шведский в то время народным языком в Финляндии не считался), но это вытекало из традиций Просвещения и никак не было связано с национальными причинами. К национализму, т. е. панславизму (а также к скандинавизму и т. д.), в этих кругах относились крайне отрицательно.

Этой же позиции придерживался император».

Не очень ясно, правда, делала ли имперская аристократия что-то значительное, для того чтобы расширять свой круг или хотя бы переманивать в него вожаков националистической демократии. Эта аристократия презирала националистов, как столичный житель презирает замшелого провинциала. Адмирал Хампус Фуруельм уже на пенсии говорил о финских националистах скорее с досадой, чем с тревогой: «Какая зараза в этой стране (этой стране – знакомое сочетание. – А. М.) интересуется тем, чего мы, сыны Финляндии, достигли в России. Никто не ставит нам в заслугу и в еще меньшей степени считает за честь тот факт, что мы управляли территориями, которые превосходили всю нашу страну, и открывали новые земли. Для нас, здесь в Финляндии, мир на востоке оканчивается рекою Раяйоки, на западе он простирается немногим далее, вплоть до Гулля, поскольку туда отправляется наше масло». Фуруельм был губернатором российских колоний в Америке, а затем командующим береговой провинции Восточной Сибири – людей дела в Россию привлекали громадные возможности для реализации их амбиций и дарований.

Список финских предпринимателей, наживших в России огромные состояния, тоже впечатляет. «Все эти примеры свидетельствуют о той притягательной силе, которую имела в Финляндии промышленная экспансия России». Вот что писала в 1869 году писательница Фредерика Рунеберг: «Сейчас отсюда в Россию помимо тех рабочих, о которых вы читали в газетах, толпами уезжают инженеры. Молодой человек, который только что закончил низшую ступень реальной школы и у которого нет достаточного желания и способностей, чтобы продолжить обучение в старших классах, теперь в России получает 2000 рублей и находится на полном обеспечении». И наверняка у этих молодых людей, вливавшихся в авангард российской модернизации, доставало и желания, и способностей, чтобы выучить русский язык без угроз русификаторов.

А кто противостоял этим инженерам и адмиралам?

«Своеобразным финским искателем приключений был Беккер-бей. Э. Г. В. Беккер после окончания кадетского корпуса подался в Петербург, установил там связи с представителями высших финских кругов» – и отправился добровольцем на войну в Марокко. Затем в 1861 году окончил академию Генштаба, но через год с чужой женой бежал сначала в Швецию, а потом в Америку. Затем наемничал в Мексике, в армии Ватикана, в Греции, в Испании, в 1871 году в чине подполковника завербовался в армию египетского хедива и семидесятые провел на горячих Балканах. Однако панславистские настроения, с которыми Бендер-бей, то бишь Беккер-бей, познакомился среди русских офицеров и дипломатов, побудили его написать статью о том, что рано или поздно «Финляндия подвергнется русификации. Единственное средство для предотвращения такого оборота событий – военный мятеж, поддержанный иностранными державами». Статья вызвала живой интерес среди держав-соперниц, которым указали на слабое место в российской обороне, но, «пожалуй, в наибольшей степени статья Беккера повлияла на пробуждение в России недоверия по отношению к Финляндии и на подрыв господствующих представлений о лояльности Финляндии и финнов к России».

Ну и в России, естественно, нашлось, кому это недоверие раздуть. Националисты раздували его по всей Европе и в конце концов сумели раздуть в мировой пожар на горе всем буржуям и дворянам, рабочим и крестьянам, инженерам и адмиралам. «Платой за самостоятельное национальное развитие, – констатирует М. Клинге, – стала относительная провинциализация Финляндии, которая продолжилась впоследствии и в период ее независимости». Но это если забыть о плате не поддающимися подсчету жизнями финской молодежи. Которую, совсем не исключаю, было и невозможно спасти, ибо империя не имела за собой никакой воодушевляющей сказки, а потому была обречена в борьбе с красными опираться на будущих «коричневых». И все-таки, если бы мне было дано придумывать утешительные версии истории, я бы изобразил современную Российскую империю (конституционную монархию, парламентскую республику – не суть), в правительственной, промышленной и финансовой элите которой финские имена встречаются не реже, чем сегодня, не к ночи будь помянуты, еврейские. Но это никого не раздражает, потому что каждый народ, не говоря об этом громко, поглядывает на другой свысока, как, к примеру, это бывает у штангистов с шахматистами, а у физиков с филологами. Поглядывает свысока, а потому не имеет стимулов ассимилироваться, а значит, и защищаться от ассимиляции националистическими сказками. Власть же если что-то и бубнит о невозможной в реальности дружбе народов (каждый народ может жить только иллюзией своей исключительности), то на практике лишь изредка прихлопывает национальных экстремистов, а в основном неустанно формирует общие государственные цели, благодаря которым каждый народ вырастает в собственных глазах. При этом никто никому не докучает напоминаниями о ведущей роли «Старшего Брата», поскольку и сам «Брат» понимает, что общие достижения все равно пойдут в российскую копилку, как в нее давно улеглись петербургские здания, выстроенные итальянскими зодчими.

«Старший Брат» даже специально оберегает национальные особенности Финляндии как заповедника высокого порядка и низкой коррупции – своего рода образец для прочих. И не ждет любви, понимая, что империя не девка, чтоб ее любили.

Зато за переводами модных финских писателей издатели в России гоняются так, как мы когда-то гонялись за книгами Энна Ветемаа, а в Хельсинкском университете блистают финские ученики Колмогорова и Ландау.