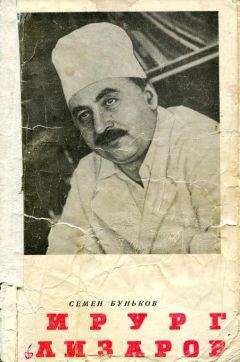

Семен Буньков - Хирург Илизаров

Помощь проекту

Хирург Илизаров читать книгу онлайн

«…У входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование:

«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;

Здесь страх не должен подавать совета».

Он, Гавриил Илизаров, мог честно задавать себе вопросы и отвечать на них. Может ли он обосновать свою правоту? Да, конечно! Но сделать это надо как можно быстрее. Нет, не только из самолюбия, хотя самолюбие истинного ученого — великая вещь. Надо сделать ради тех, кого терзают недуги. И для тех, кто исцеляет недуги, должен исцелять, но пока не верит в его, илизаровскую правду. Не верит, значит бьет не из автомата, а из старой трехлинейки.

В ту вьюжную ночь он спокойно продумал все и решил еще раз ехать в Свердловск. Нелегко это сделать — больные требуют внимания, он устал, но…

За больных можно не тревожиться, помощники не подведут, они понимают его с полуслова. Усталость? К черту усталость! Нет, он должен, непременно должен побывать в Свердловске.

«Подорвем противника изнутри», — усмехнулся Гавриил Абрамович, и на утомленном лице впервые за весь вечер появилась улыбка.

И вот снова Свердловск с его размашистыми, просторными улицами, с квадратами площадей, одетых броней брусчатки, громадное здание института в центре города. Илизаров не спеша поднимается по мраморной лестнице — глаза его ищут патологоанатома Владимира Ивановича Стецулу. С ним предстояло скрестить шпаги и окончательно поставить точки над «и». Стецула считался видным специалистом и был одним из тех, чье слово могло добавить к доброму имени Илизарова заслуженную похвалу или начисто перечеркнуть его работу.

Есть в медицине такая отрасль — гистология. Это наука об изучении клеток. Она исследует микроизменения в тканях, в сосудах и т. д. Специалисты, длительное время наблюдая процесс сращения костных тканей, установили три последовательные стадии, на которые уходят месяцы. На эти данные и ссылался Владимир Иванович после конференции в частном разговоре с Илизаровым. Гавриил Абрамович, сам пристально изучавший вопросы регенерации костной ткани, возразил тогда:

— Мой аппарат создает другие условия, кости срастаются быстрее, иначе, в одну стадию. Помните, что советовал Гиппократ? — шутливо закончил Гавриил Абрамович: — В поисках истины прежде всего обращайтесь к самой природе, наблюдайте за телом, когда оно здорово и когда поражено недугом.

Теперь предстояло обратиться «к самой природе», ставить опыты на собаках. Гавриилу Абрамовичу пришлось сконструировать специальную модель маленького аппарата. В мастерской института их быстро изготовили. В распоряжение экспериментаторов поступило шестьдесят подопытных четвероногих.

Дни ожидания всегда томительны, но Гавриила Абрамовича они не тяготили: он был уверен в успехе. Воскресным вечером вышел из гостиницы, неторопливо направился в центр, в кипящий городской водоворот. Прошел мимо оперного театра, улыбнулся нелепым гипсовым львам в сквере, спустился вниз к почтамту. Повинуясь радостному предчувствию, зашел на телеграф, взял бланк, уверенно написал: «Все в порядке» и отправил телеграмму в Курганский госпиталь.

Утром пришел в институт бодрый, свежий, опаленный сухим морозцем и нетерпеливо спросил коллегу:

— Начнем?

— Давайте, — сдержанно ответил Стецула.

Они сняли аппарат и тщательно исследовали ногу. Сомнений быть не могло: нога срослась через десять дней!

— Вы — чародей, коллега! — взволнованно проговорил Владимир Иванович и крепко, радостно пожал Гавриилу Абрамовичу руку. И тут же, спохватившись, засомневался: — А может, это случайность?

В нем ожил, заговорил скептицизм экспериментатора. Гавриил Абрамович взглянул на ученого, улыбнувшись, покачал головой и спокойно ответил:

— Результаты могут быть еще лучше. Да-да, вы можете теперь убедиться лично.

Исследовали перелом через пять дней и убедились: нога срослась! Здесь первым не поверил сам Илизаров: такого еще не бывало. Он заторопился, позвал Стецулу, что-то объяснил ему скороговоркой, а у самого перехватило дыхание. Владимир Иванович послал за директором института. Профессор вошел в лабораторию быстрыми шагами. Размашистые жесты, короткие, отрывистые фразы — все показывало: ученый потрясен!

В этот момент Илизаров, сам взволнованный результатами, невольно вспомнил, как директор института, один из председателей научной конференции, выступал с трибуны. Высокий, с густой шевелюрой, с широкими черными в проседи бровями, он выразительно говорил:

— Многие хирурги наших районных центров оперируют с большим размахом и получают хорошие результаты. Научно-исследовательские институты должны внимательно прислушиваться ко всему новому, что выдвигает жизнь, заботливо выращивать новое, максимально помогать новаторам и дать им возможность улучшить методику лечения в научных учреждениях.

Решительное, с резкими чертами лицо председателя было обращено в зал, но, кажется, тогда оратор имел в виду безымянных практических врачей, забывая, что такие хирурги сидят здесь, в зале.

ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ

В один из приемных дней, когда к Илизарову выстраивается громадная очередь пациентов, я сидел в его кабинете. В комнату, прихрамывая, вошла миловидная девушка, молча положила на стол документы. Она явно стеснялась постороннего человека и говорила неохотно.

Студентка второго курса Иркутского университета. Осенью взяла академический отпуск и поехала в Ленинградский институт костного туберкулеза. После двухмесячных исследований ей выдали справку:

«Оперативное вмешательство на тазобедренном суставе не показано. По поводу удлинения костей правой нижней конечности рекомендуется обратиться в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии) или в г. Курган к доктору Илизарову».

Девушка приехала в Москву, в ЦИТО, прошла необходимые в таких случаях исследования, консилиум. Потом услышала приговор:

— Операцию делать нецелесообразно.

Директор института, сочувствуя девушке, в неофициальном разговоре по-отечески, внушительно сказал ей:

— После таких операций часто остаются без ноги.

Но разве в двадцать лет примиришься, что ты калека? Молодые врачи в Ленинграде и Москве советовали сразу ехать к Илизарову. Вот она и приехала. Согласна ждать, сколько надо, пусть только доктор не отказывает.

Гавриил Абрамович грустно и устало разводит руками. Он готов помочь, операция возможна, но как это сделать? На очереди сотни больных. Пусть девушка еще подождет.

Кто же он, наконец, этот Илизаров: практик, ученый, изобретатель? К какой графе «табеля о рангах» следует его отнести? Он, конечно, изобретатель. Его аппараты, его методики лечения дают огромную пищу для размышлений. Ученые еще будут пристально изучать, какие процессы, в какой зависимости и связи развиваются в организме больного, когда в них вмешивается опытная илизаровская рука.

Больные бывают разные. Один получил увечье в сорок лет. Другой тяжко болел в детстве и десять или пятнадцать лет ходил с искривленной рукой или ногой. У третьего такие трансформации, что со стороны больно смотреть. Многие еще со времени войны носят страшные меты… Операции, операции, операции. Переломы, увечья, ложные суставы, укороченное бедро. И для каждого вида — свой аппарат, своя методика лечения. Словом, что ни больной, то и загадка.

— Каждый заставляет думать, изобретать, — говорит Гавриил Абрамович. — К нам приезжают, в основном, те больные, которым не только в больницах, но и в институтах вынесли приговор: «Не можем».

У Гавриила Абрамовича разработаны десятки методик, целый набор аппаратов, хотя он имеет лишь одно авторское свидетельство.

— Почему же вы не подаете предложения в Комитет по делам изобретений? — спросил я как-то у Илизарова.

Он ответил по-домашнему просто, но уж слишком задумчиво-вопросительно:

— А зачем мне бумажки?- — И вдруг сердито добавил: — Эксперты из Союзного Министерства здравоохранения могут опять сказать свое: «ничто». Давайте лучше не будем об этом.

Я знал причину такого ответа хирурга. Сотни людей уходят от него здоровыми, жизнерадостными. А там, в медицинских «сферах», на дела Илизарова почему-то смотрят иначе. Почему же? Почему же «вышестоящие» коллеги не поддерживают «нижестоящего» Илизарова? Неужто в том только и причина, что ему удаются сложнейшие операции, от которых пугливо сторонятся «вышестоящие»? Или в том, что кому-то, словно кость в горле, стала поперек слава одного «провинциального» доктора, что он не очень стремится под «эгиду» известного ЦИТО.

Вернемся к ЦИТО. В каменном здании огромного медицинского городка на Ипатовке в Москве апрельским солнечным днем 1955 года под председательством члена-корреспондента Академии медицинских наук Н. Н. Приорова заседал Ученый совет института. Г. А. Илизаров демонстрировал здесь свой аппарат. И председатель, и главный врач Н. Н. Нечаев, и другие коллеги тогда похвально отозвались о работе курганского хирурга. Заключение («Аппарат Илизарова Г. А. может получить в клинике широкое применение») запечатали в конверт и отправили в Министерство здравоохранения СССР.