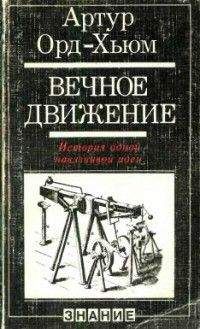

Артур Орд-Хьюм - Вечное движение. История одной навязчивой идеи

Помощь проекту

Вечное движение. История одной навязчивой идеи читать книгу онлайн

По всей вероятности, колесо было остановлено, чтобы предохранить его от чрезмерного изнашивания. Однако изобретатель держал в тайне секрет устройства. Ландграф одарил Орфиреуса «чудесным подарком» и был допущен к осмотру колеса, но предварительно изобретатель взял с него слово не рассказывать никому об увиденном и не использовать полученные сведения. За свой секрет Орфиреус запросил с ландграфа сумму, соответствующую примерно двадцати пяти тысячам фунтов стерлингов, вряд ли кто-либо смог бы выплатить ловкачу эту кучу денег.

Орфиреус написал несколько памфлетов, восхваляя в них достоинства своего колеса[9], демонстрировал публике, как оно поднимало и опускало камни или воду. К колесу, которое, как мы уже упоминали, было заперто в одной из комнат замка, никто из посторонних не допускался. Желающие взглянуть на его работу могли удовлетворить свое любопытство, взобравшись по веревке, спущенной из бойницы в стене замка. По мнению изобретателя, этого было вполне достаточно для знакомства с механизмом.

И все-таки находились люди, которые не верили Орфиреусу. Один из них по имени Крузац писал: «Во-первых, Орфиреус — глупец, во-вторых, совершенно невозможно, чтобы один глупец смог открыть то, что большое число умных людей искало без всякого успеха, в-третьих, я не верю в невозможное... в-пятых, служанка Орфиреуса, сбежавшая от него из страха быть удушенной, письменно показала, что он взял с нее страшную клятву молчания и пытался заключить в тюрьму до окончания работ над этой машиной... в-восьмых, действительно, в его доме есть устройство, получившее название вечного двигатели но оно мало и его нельзя переносить в другое место».

Эти странные комментарии могли натолкнуть на мысль, что дела с «вечным» колесом Орфиреуса обстоят не совсем благополучно (не говоря уже о столь печально закончившихся приготовлениях его автора к духовной карьере). Подозрения эти так никогда и не подтвердились, однако последующие события еще больше их усилили. Ландграф пригласил лейденского профессора Гравезанда (1688—1742), философа и инженера, чтобы тот исследовал таинственное колесо, насколько это было возможным без изучения внутреннего устройства машины{45}. Потом голландский ученый писал сэру Исааку Ньютону об изобретении Орфиреуса:

«Оно состоит из нескольких перекрещивающихся кусков дерева, скрепленных ободом, и покрыто сверху холстиной, скрывающей его внутреннее устройство от посторонних глаз. Сквозь центр колеса проходит ось диаметром около шести дюймов, на обоих концах заканчивающаяся железными топориками диаметром около трех четвертей дюйма. Я осмотрел эти топорики и теперь твердо убежден в том, что колесо вращается без какого-либо внешнего воздействия. Когда я с большими предосторожностями тронул колесо, оно двинулось, но стоило мне убрать руку, как оно тут же остановилось. Однако когда я сообщал ему значительную скорость вращения, мне всегда приходилось прикладывать усилие, чтобы остановить его. Через два-три оборота после пуска колесо набирало максимальную скорость, а затем вращалось, делая двадцать пять—двадцать шесть оборотов в минуту. Такое вращение сохранилось в течение двух месяцев в одном из апартаментов замка, причем двери и окна его были заперты и опечатаны».

Как видно из письма, профессор в какой-то мере верил в то, что колесо способно было вращаться без воздействия какой-либо внешней силы. Не следует забывать, однако, что ничего не стоило одурачить почтенного ученого, чья вера в правдивость ближних была, по всей вероятности, непоколебима.

Орфиреус, узнав, что, его колесо стало предметом обследования, пришел в такую ярость, что разнес его в щепки, а на стене комнаты оставил записку, где сообщал, что вынудила его к такому шагу наглость профессора и, по сути, самого ландграфа.

Сведений о том, получил ли Гравезанд ответ на свое письмо от сэра Исаака Ньютона, у нас нет. Неизвестна и дальнейшая судьба Орфиреуса и его странных колес{46}.

Нет, однако, сомнений в том, что колесо Орфиреуса приводилось в действие каким-то механизмом, имевшим вал очень большого диаметра. Обман был искусным. Вспомним, что одно время Орфиреус был часовых дел мастером, а даже в те времена можно было сделать часы, которые длительное время работали бы без подзавода. Поэтому тридцать- сорок дней непрерывной работы механизма — это, в сущности, не так уж много.

Рис. 14. В «вечном» колесе Леупольда использованы шары, скользящие вдоль прямолинейных стенок отсеков, па которые разделено пространство внутри колеса. Леупольд полагал, что всегда будет избыток правовращающего момента сил относительно оси вращения: когда стенка отсека займет горизонтальное положение, соответствующий шар начнет перекатываться из крайнего левого положения в крайнее правое.

Устройство, несколько более сложное, чем колесо Орфиреуса, изобрел около 1790 года доктор Конрад Шивьерс. Оно состояло из разделенного на секции колеса, напоминающего водяное, и замкнутой цепи, проходящей по блокам. Над колесом в желобе помещались шары, которые, скатываясь по наклонной плоскости один за другим, падали в секции колеса и поворачивали его. А затем в нижней части колеса каждый шар попадал в один из черпаков, расположенных на замкнутой цепи, и с ее помощью мог якобы подняться вверх и снова оказаться в желобе. Колесо должно было приводить в движение цепь, а цепь, в свою очередь, заставлять двигать колесо...

Рис. 15. Об этой сложной схеме самовращающегося колеса 25 июля 1749 года сообщал журнал «Газетер»; опубликована она была в сентябре того же года. Давая читателям подробную инструкцию но изготовлению колеса, изобретатель советовал: «Длину рычагов можно увеличить при необходимости; чем больше будет спиц, тем длиннее будет рычаг; для выполнения очень тяжелой работы каждой спице придайте 6 грузов вместо 3, например 2 больших и 4 малых; соответственно увеличьте размеры самого колеса».

Но даже хорошо сконструированное устройство не могло заставить двигаться самое себя.

Из этого же урожая было изобретение некоего Джона Хейвуда. Его колесо было насажено на коленчатый вал, к концу которого крепилось несколько стержней. Стержни проходили вдоль главного колеса, от одной его стороны до другой, и оканчивались маленькими колесиками, перекатывавшимися по внутренней стороне обода. Хейвуд полагал, что в такой конструкции всегда будет сохраняться преобладание в весе опускающейся части колеса — той, по которой перекатывалось маленькое колесико. Точки, где стержни поддерживались коленчатым валом, постоянно менялись. При этом образовывались рычаги, чьи более длинные плечи всегда оказывались в опускающейся части колеса. Изобретение Хейвуда представляло собой, таким образом, устройство, в котором одно движение могло будто бы поддерживать другое.

Рис. 16. В последние десятилетня прошлого века вечные двигатели, аналогичные изображенному на рисунке, создавались повсюду. В этом двигателе использовано колесо, подобное водяному. Оно должно приводиться в движение с помощью тяжелых шаров, необходимый запас которых имеется в устройстве. Энергия, вырабатываемая таким мотором, передастся ремнем на блок, расположенный вверху справа.

Рис. 17. В этом устройстве правая сторона замкнутой цепи движется вниз под действием падающих шаров. После выполнения операции шары попадают во вращающийся винтообразный подъемник. Вращение подъемника поддерживает зубчатая передача. С его помощью шары вновь попадают в углубления — чашки. В верхней части устройства имеется регулятор, который не допускает слишком высокого темпа работы механизма.

Рис. 18. Уникальная система, в которой использованы две спиральные решетки различных размеров, несущие шары. Основаниями решетки опираются на оси l, верхние концы которых связаны с кривошипами H. Коническое зубчатое колесо соединяет кривошипы таким образом, чтобы движение решетки А, вызнанное падением в нее тяжелых шаров в, передавалось решетке В, поднимающей шары вверх. Шары перекатываются из одной решетки в другую но горизонтальным желобам. Большие шары в верхней части каждой решетки играют роль маховиков.

Все устройства, о которых я говорил в этой главе, — это лишь отдельные примеры многочисленных попыток создать самый, вероятно, популярный тип вечного механизма.

Вот еще несколько более поздних изобретений. Ловким обманом была интересная конструкция неуравновешенного колеса, построенная неким Э. П. Уиллисом из Коннектикута. Ангрист склонен считать это устройство наиболее изящным среди аналогичных перпетуум мобиле. Состояло оно из большого зубчатого колеса, расположенного под углом к горизонтальной плоскости и снабженного сложной системой грузов и стержней, которые предназначались для вращения меньшего, махового колеса. Вся установка была смонтирована на раме и помещена в запаянный стеклянный футляр.