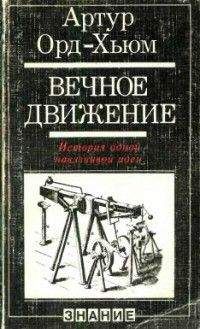

Артур Орд-Хьюм - Вечное движение. История одной навязчивой идеи

Помощь проекту

Вечное движение. История одной навязчивой идеи читать книгу онлайн

И как ни наивно выглядит это убеждение сегодня, ему можно найти свое оправдание. Ведь если мы попытаемся представить, что у нас нет ни опыта, ни знаний людей двадцатого столетия, то вечное движение действительно может показаться одним из явлений природы, которое нужно использовать с наибольшей для человека пользой.

В 70-х годах прошлого столетия немецкий филолог Гейгер выдвинул весьма интересную гипотезу и вскоре отыскал убедительные доводы того, что буддистские молитвенные колеса (на которых укреплялись тексты молитв верующих и которые вращались под действием силы воды) были первым вариантом водяного двигателя.

Примитивным средством для подъема воды было так называемое персидское колесо. Действуя автоматически в текущем потоке воды, оно поднимало ее на определенную высоту. Чрезвычайная простота и доступность устройства вдохновляли бесчисленное множество создателей вечных механизмов. Существует одно непременное условие работы этого простейшего водоподъемника: чтобы персидское колесо вращалось, его диаметр должен быть больше той высоты, на которую нужно поднять воду.

Рис. 9. В различных вариантах персидского колеса использовались либо полые спицы, которые наполнялись водой через отверстия в ободе и опорожнялись через ступицу, либо изогнутые спицы, сделанные наподобие гребного колеса. Эти колеса назывались соответственно «рогатым барабаном» или насосом де ла Фейе и приводились в действие потоком речной воды.

Водоподъемник состоял из деревянного колеса, свободно вращающегося на валу. По ободу колеса на осях подвешен ряд черпаков. Когда поток поворачивает колесо, черпаки попадают в воду и погружаются в нее. Колесо продолжает поворачиваться, перенося черпаки и поднимая их до уровня желоба, отводящего воду от устройства. Здесь черпаки переворачиваются, выливают воду и пустыми совершают вращение с колесом, пока снова не погрузятся в воду.

Существовал вариант персидского колеса, в котором вместо черпаков использовались полые изогнутые трубки. Иногда такое устройство называли насосом де ла Фейе. Он годился для подъема воды только до уровня оси колеса. Работал он за счет наполнения водой полых трубок через отверстия на ободе. Во время вращения колеса вода выливалась из трубок в водоприемник, расположенный ниже его оси. На репродукции очень старой гравюры изображены и полые трубки, и качающиеся черпаки.

Существовал еще один вариант персидского колеса, получивший название рогатого барабана.

Персидское колесо почти полностью вышло из употребления к 1840 году, но на протяжении многих столетий оно с успехом использовалось на ирригационных работах, не требуя почти никакого ухода за собой. Колеса вращалось и совершало необходимый объем, работы в тех случаях, когда имелся достаточно мощный поток воды. При этом, однако, оно расходовало гораздо больше энергии, чем может показаться на первый взгляд. Приблизительные оценки показывают, что эффективность устройства (за исключением того случая, когда оно находилось в потоке воды, приводящем в движение мельничное колесо) составляет всего лишь пятнадцать-двадцать процентов от эффективности водяного колеса. Заметим, что с помощью лошадей, вращавших персидское колесо, аналогичным образом могла подниматься и стоячая вода из водоемов.

Персидское колесо было грубым вариантом устройства, известного еще Витрувию{39} и описанного им в 50 году до нашей эры. В Европу оно, очевидно, попало из Египта. Это водоподъемное колесо — tympanum — использовалось для осушения болот и представляло собой разновидность винта Архимеда, но только как бы расплющенного. Французский инженер и мостостроитель Перронэ применил один из вариантов тимпанума для откачки воды из отгороженных запрудами участков русла рек при строительстве мостов в Нейи и Орлеане. Такое же устройство, получившее название черпакового колеса, использовалось в начале прошлого столетия для осушения болот в Восточной Англии. Эти колеса, приводимые в действия паровыми машинами, оказались более эффективными, чем насосы и ветряные мельницы голландского типа, ранее применявшиеся для этих же целей.

Еще одним вариантом персидского колеса была noria, хорошо известная в прошлом веке в Китае и вообще в странах Востока. Эти колеса, приводимые в движение потоком воды, имели очень большие диаметры, достигавшие иногда восьмидесяти-девяноста футов (по данным надежных источников)[6]. Одно такое колесо диаметром в тридцать футов было сделано из бамбука и приводилось во вращение потоком речной воды. Оно несло двадцать черпаков, которые поднимали за один оборот двенадцать галлонов воды[7]. Совершая четыре оборота в минуту, колесо за день переносило более трехсот тонн воды. Но и здесь фактическая эффективность устройства была очень низкой, и если бы не даровая энергия, создаваемая потоком текущей воды, затраты на эксплуатацию нории (в единицах цены расходуемой энергии) никогда бы не окупились.

Все приведенные примеры свидетельствуют о культе колеса и о той важной роли, которую оно играло в практической жизни человека, определяя также и направление развития его технической мысли. Не удивительно, что колесо использовалось и в вечной мельнице — устройстве, очевидная простота которого не давала повода усомниться в том, что оно будет работать. За счет использования нескольких цепей с черпаками можно было поднять воду на большую высоту, на промежуточных высотах передавая дополнительное количество энергии на центральный вал. После этого вода падала вниз на водяное колесо, приводя все устройство в движение.

Колеса, вращаемые силой воды или ветра, — это легко осуществимая затея. Подлинным же испытанием для изобретателя вечного двигателя являлось создание такого колеса, которое вращалось бы без воздействия внешней силы.

Рис. 10. Одним из вариантов нории является система из трех колес, предложенная Якобом Леупольдом. Задуманная как средство для выполнения ирригационных работ установка внешне напоминала вечный двигатель. Из-за низкой эффективности практического применения не получила.

Из тех отдаленных времен, когда появилась упомянутая нами санскритская работа по астрономии, мы перенесемся в тринадцатое столетие и рассмотрим наброски, оставленные архитектором Виларом де Оннекуром (их оригинал в настоящее время хранится в Париже){40}. В них мы находим рисунок вечного двигателя и следующие слова о нем: «Много раз искусные умельцы пытались изобрести колесо, которое вращалось бы само по себе. Вот способ создать такое колесо с помощью нечетного числа деревянных молоточков или посредством ртути».

На рисунке, сопровождающем описание, изображено четыре деревянных молоточка, расположенных на опускающейся части колеса, и три молоточка — на его поднимающейся части. Опускающиеся молоточки, таким образом, не уравновешены поднимающимися. Подобное асимметричное расположение молоточков являлось, как видим, условием вращения колеса. Для выполнения этого условия было необходимо, чтобы самый верхний молоточек на опускающейся стороне упал бы до того момента, когда его ручка примет вертикальное положение. До тех пор пока это будет происходить с каждым молоточком верхней части опускающейся стороны колеса, оно будет вращаться до полного износа. Но — увы! — единственный способ осуществить такое вращение заключается в использовании какой-нибудь внешней силы для движения молоточка. И опять наши поиски окончились неудачей — наши и Вилара де Оннекура{41}.

Рис. 11. Вариант «вечного» колеса с навешенными на ободе деревянными молоточками.

Двумя столетиями позднее Леонардо да Винчи сделал наброски шести конструкций перпетуум мобиле. Однако до сих пор неизвестно, являются ли они его изобретениями или заимствованы у других авторов{42}. Начиная с этого времени многие создатели вечных двигателей направляли свои усилия на конструирование различного рода автоматически вращающихся колес.

К 1685 году искатели вечного движения все еще пытались использовать кажущиеся магическими свойства «быстрого серебра» (ртути) для вращения колес. Спицы неуравновешенных колес делались полыми, и на конце каждой из них помещался кожаный мешок. Ртуть должна была вытекать из особого резервуара, как только в процессе вращения колеса он оказывался выше горизонтальной оси. По внутреннему каналу спицы она попадала в мешок на опускающейся стороне, ускоряя таким образом вращение. Однако и для тех изобретателей, которые использовали в своих колесах ртуть, и для тех, кто в целях экономии заменял ее свинцовыми шариками, вечное движение оставалось несбыточной мечтой. Все их попытки кончались неудачей.