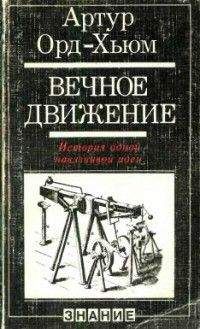

Артур Орд-Хьюм - Вечное движение. История одной навязчивой идеи

Помощь проекту

Вечное движение. История одной навязчивой идеи читать книгу онлайн

Рис. 7. В 1648 году епископ Уилкинс тщательно изучил действие архимедова винта и пришел к твердому убеждению, что на основе этого устройства невозможно создать вечный двигатель.

Обратимся теперь к рисунку. Здесь деталь LM, изображенная внизу, представляет собой деревянный цилиндр, в котором вырезан спиральный желоб. В устройстве этот цилиндр закрывается жестяными пластинами АВ. Три водяных колеса отмечены буквами H, I, K, а расположенный внизу резервуар с водой — буквами СD. При вращении цилиндра вся вода, которая поднимается им из резервуара вверх, будет поступать в сосуд Е, а из этого сосуда выливаться на колесо Н и, следовательно, вращать и колесо и весь винт в целом. Если же для вращения винта количества воды, падающего на колесо H, окажется недостаточно, тогда можно будет использовать воду, стекающую с этого колеса в сосуд F и попадающую далее на колесо I. В результате этого сила действия воды удвоится. Если же и этого окажется недостаточно, тогда вода, поступающая на второе колесо I, может быть направлена в сосуд G и на третье колесо K. Этот каскад можно продолжить, установив такое количество дополнительных колес, какое позволяют размеры всего устройства. Однако увеличение числа колес утяжеляет винт и для его вращения потребуется воды больше, чем он сможет поднять. Но если вода будет в избытке, то почему бы не использовать часть ее на хозяйственные нужды (при условии, конечно, что оставшейся воды будет достаточно для вращения винта)?

Когда я впервые сделал такое открытие, то едва удержался от того, чтобы, подобно Архимеду, не закричать „Эврика!“. Этот способ создания вечного движения казался мне столь безупречным, что вряд ли можно было бы найти против него какие-либо возражения. Однако после целого ряда попыток я пришел к выводу о полной несостоятельности своего замысла. Устройство не будет работать по двум причинам. Во-первых, вода, которая подымается наверх, не образует сколько-нибудь значительного потока, устремляющегося затем вниз. Во-вторых, этот поток, даже в виде каскада, не способен вращать винт».

Таким образом, епископ Уилкинс не только задумал весьма оригинальный вечный механизм, но и взял на себя труд построить модель устройства и подвергнуть ее испытаниям. В результате этого исследования Уилкинс убедился в полной непригодности механизма и четко уяснил для себя причины идейной несостоятельности проекта. Если бы все изобретатели вечных двигателей следовали примеру славного епископа и, прежде чем предавать свои изобретения гласности, столь тщательно оценивали их! Например, уже знакомый нам Роберт Флудд предложил в 1618 году аналогичный вечный двигатель, но не пошел дальше его описания. В его проекте водяное колесо с помощью зубчатых колес приводит в движение насос, который доставляет воду, необходимую для вращения самого колеса.

Подводя итоги сказанному, следует задаться вопросом: насколько широко была распространена в XVI и XVII веках идея создания вечного двигателя?

В 1588 году в Париже увидел свет классический компендиум различных машин и механизмов эпохи Возрождения, принадлежавший перу Агостино Рамелли{37}. Это поражающее воображение сочинение, названное автором «Различные хитроумные машины», содержит описание огромных водяных устройств для подъема воды на виадуки, сифонов, насосов двойного действия, роликовых подшипников с уменьшенной силой трения, реечных передач, эксцентриков, реверсивных зубчатых передач, «персидских колес», наклонных секционных желобов для подъема воды, а также превосходную коллекцию гравюр, изображающих сложные образцы военной техники, среди которых разборные понтонные мосты, переносные ручные инструменты для разрушения подъемных решеток крепостных ворот и снятия этих ворот с петель, прицелы для пушек и т. д. Рамелли был, несомненно, высокоталантливым инженером, любопытно, однако, что в его работе мы не встречаем никаких упоминаний о вечных механизмах. Некоторые предложенные им «хитроумные машины» близки к идее вечного двигателя, но все они имеют чисто практическое назначение. Вернее всего предположить, что, если бы Рамелли действительно был знаком с этой идеей, он наверняка попытался бы создать вечный механизм и оставил бы его описание. Отсутствие же перпетуум мобиле в его книге свидетельствует о том, что сама идея вечного движения в XVI веке находилась еще в зачаточном состоянии.

История, как известно, повторяется, и то же самое происходит, вероятно, и с изобретениями. В 1648 году епископ Уилкинс отверг идею «колесно-насосного» вечного двигателя, а более чем через двести лет модифицированный проект того же самого устройства с искренним энтузиазмом первооткрывателя был предложен неким читателем журналу «Инглиш микэник». Вот что писал изобретатель: «На рисунке буква А обозначает винт, ось которого закреплена в двух опорных точках G, G. Буквой В обозначена емкость, которая наполнена ртутью до уровня нижнего отверстия винта (ртуть, по мнению многих, предпочтительнее воды, потому что она не оседает на стенках резервуара, а также не испаряется подобно воде). Буквой С обозначен резервуар, в который при повороте винта попадает падающая сверху ртуть. Из этого резервуара выходит трубка, по которой вследствие действия силы тяжести ртуть перетекает на лопастную площадку Е (мы назвали ее так за неимением более подходящего термина). Лопасти представляют собой перегородки между различными секторами площадки. Ртуть, попавшая в секторы площадки, давит на лопасти-перегородки и приводит во вращение площадку и, следовательно, винт. Когда сектор в процессе вращения площадки поравняется с резервуаром Е, наклон перегородок оказывается таким, что ртуть стекает по желобу в этот резервуар, а затем оказывается в емкости G. Оттуда винт, находящийся в постоянном вращении, вновь подхватит ртуть и вынесет наверх».

Рис. 8.

Нужно отдать должное творческой мысли изобретателя, выбравшего очень тяжелую и подвижную жидкость для приведения в действие «лопастной площадки». Жаль только, что это тяжелое вещество — ртуть — должно было подниматься с помощью винта. Мы-то ведь знаем, что это невозможно. Если бы этот изобретатель мог соединить знания инженера- механика и знания алхимика, он наверняка превратил бы ртуть в порошок алюминия или какой-нибудь газ, чтобы она могла легко подниматься по винту Архимеда. А затем, оказавшись сверху, эта волшебная субстанция вновь легко превращалась бы в тяжелую, подвижную ртуть, которая при падении вниз еще сильнее раскручивала бы винт. Печально,что такой проект даже менее реален, чем предыдущий. Тем же, кто убежден, что нет вещей более неосуществимых, чем просто неосуществимые, я позволю себе напомнить поговорку времен второй мировой войны: «Невозможное мы совершаем мгновенно, а на чудеса требуется больше времени».

3. Самовращающиеся колеса и неуравновешенные грузы

Можно смело утверждать, что все ранние попытки построить вечный двигатель связывались с созданием такого колеса, которое вращалось бы само по себе. Нетрудно понять, почему именно колесо оказалось в центре внимания изобретателей, раздумывавших над тайнами вечного движения. Если первым орудием человека был каменный топор, то первым механизмом стало вращающееся на оси колесо. Использование колеса лежало в основе всех ранних механизмов, созданных руками человека, будь то приводимый в движение лошадьми круг для подъема пустой породы из шахт или воды из колодцев, или водяное колесо, с помощью которого мололось зерно на мельницах, или различные колеса, приводящие в движение ветряные мельницы. Корончатые колеса, колеса со штифтами, осуществлявшие изменения ориентации оси вращения, прерывистые передачи, подъемные устройства — вот далеко не полный перечень простейших механизмов, в основе которых лежало использование колеса. Все это великое множество устройств создавалось механиками средневековья и Возрождения, которые одной и той же идее (идее вращающегося колеса) придавали на практике столь разнообразные формы{38}.

В предыдущих главах я показал, в каких направлениях работала творческая мысль инженеров и философствующих механиков самого раннего периода. Сегодня достаточно заглянуть на ветряную мельницу, прислушаться к шуму работающих механизмов, посмотреть на отполированные детали зубчатых передач, чтобы убедиться в том, что первые создатели колесных механизмов слишком мало значения придавали проблеме трения. Многие из них, как мне кажется, неосознанно верили, что трение — это некое постоянное свойство, присущее любому механизму. Единственный путь для уменьшения его влияния они видели в том, чтобы создавать устройства как можно большего размера, полагая, что, чем больших размеров будет механизм и чем больше в нем будет разных колес, тем ближе они подойдут к созданию механизма, в котором трение вообще отсутствует. Потом останется ввести в конструкцию машины какой-нибудь элемент (пусть это будет еще одно колесо или черпак для воды), и можно будет не только полностью преодолеть силу трения, но и достичь такого совершенства всей системы, когда колеса станут вращаться сами по себе.