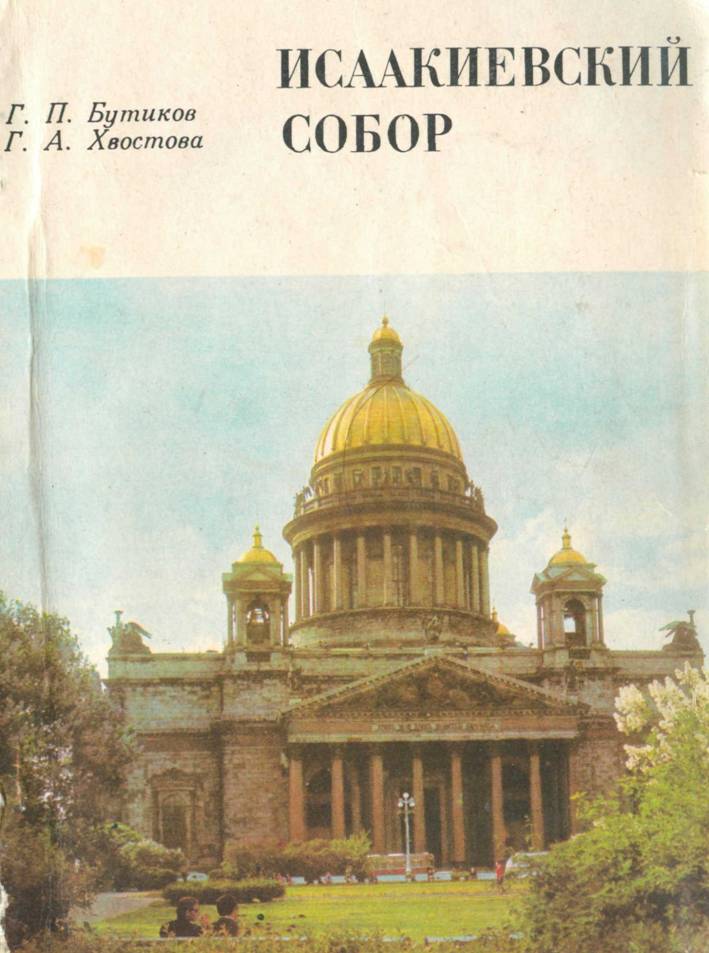

Исаакиевский собор - Георгий Петрович Бутиков

Помощь проекту

Исаакиевский собор читать книгу онлайн

Ответственным моментом в работе было соединение старого ринальдиевского и нового фундаментов. По периметру фундамента старой постройки были вырыты широкие траншеи, в которые засыпали плотно утрамбованный строительный щебень. Кладку разновременных фундаментов соединяли между собой уступами, при этом толщина рядов в старой и новой частях была одинаковой. Этим завершились работы по сооружению фундамента, продолжавшиеся в общей сложности около пяти лет; в них участвовало 125 тысяч каменщиков, плотников, кузнецов и рабочих других ремесел.

Устройство фундамента Исаакиевского собора было чрезвычайной редкостью.

Параллельно со строительными работами шла вырубка гранитных монолитов для колонн возводимого здания. Она велась в Финляндии, в каменоломне Пютерлакс, находившейся неподалеку от Выборга. На эти безлюдные, покрытые лесом места, принадлежавшие помещице фон Экспарре, в начале 1819 года обратил внимание приказчик купца Ши-хина, поставлявший камень на строительство собора.

Вновь открытые ломки гранита явились неисчерпаемым кладом. Более тридцати лет они снабжали материалом не только Петербург, но и другие города России. Их преимуществом являлась близость к морскому заливу с глубоким фарватером и глинистым дном, удобным для забивки свай и постройки пристаней. К тому же рядом проходил почтовый тракт, по которому перевозили людей, доставляли инструмент и продовольствие. Подрядчики прочно обосновались в этих местах. Для них построили два дома. Жилье для рабочих сооружалось проще: это были деревянные казармы и множество мазанок из гранитных обломков и глины.

Гранитный карьер в Пютерлаксе. Литография с рисунка О. Монферрана.

Несмотря на суровый климат, морозы и метели, которые были особенно ощутимы из-за близости моря и сильных ветров, работы здесь велись круглый год. Монферран, впервые побывавший в каменоломне, сделал следующую запись в своем дневнике: «Удивление, которое мы испытывали, когда увидели… гранитные скалы, было, конечно, велико, но оно сменилось прямо восхищением, когда позже мы любовались в первом карьере семью необработанными еще колоннами…»

Часто посещая ломки, Монферран поражался силе и умению русских рабочих, их способности трудиться дружно и слаженно. «Добывание гранитов, - отмечал он, - труд сего рода во всех иных местах не весьма обыкновенный, встречают в России очень часто и весьма хорошо разумеют… работы, возбуждающие наше удивление к произведениям древности, здесь не что иное суть, как ежедневное дело, которому никто не удивляется».

Работами руководил подрядчик С. К. Суханов. Родился он в Вологодской губернии в бедной батрацкой семье. Отец его был пастухом. В раннем детстве мальчику приходилось просить милостыню, а девяти лет он нанялся работником к зажиточному крестьянину. Спустя несколько лет Суханов становится матросом, три года ходит на баржах по Каме, Волге и Двине, а затем на севере занимается звериным промыслом.

Через несколько лет, скопив денег, он отправляется в Петербург и поступает к подрядчику на строительство Михайловского замка. Но Суханов мечтает открыть собственное дело и вскоре становится приказчиком на каменных и мраморных ломках в Петербурге. Зарекомендовав себя знающим мастером, он получает небольшие подряды. Дела его идут настолько успешно, что в 1807 году он «записывается в купечество».

Суханов участвовал в работах по созданию Ростральных колонн, оформляющих Стрелку Васильевского острова, выполнил ряд заказов для Павловска. При строительстве Казанского собора работы из мрамора, гранита, пудожского камня выполнены под его непосредственным руководством. За их высокое качество Суханов был награжден золотой медалью.

В Пютерлаксе Суханов придумал способ ручной выломки гранитных монолитов. На гранитной отвесной скале вычерчивали контур заготовки будущей колонны, затем по этой линии сверлили отверстия, в которые вставляли толстые железные клинья. Самые сильные рабочие располагались так, чтобы каждый имел перед собой три таких клина. По условному знаку они одновременно и равномерно били по ним тяжелыми кувалдами до появления трещины, в которую закладывали железные рычаги с кольцами и канатами. За каждый канат брались сорок человек и, оттягивая его в сторону, отодвигали гранитную массу. В образовавшийся промежуток закладывали березовые распорки, удерживавшие монолиты в положении, приданном железными рычагами. А рабочие, пробивая отверстия в гранитной скале, запускали в них железные крючья с канатами, прикрепленными к стоящим рядом воротам. Когда вороты приводились в движение, заготовка колонны окончательно отделялась от скалы и скатывалась на заранее приготовленный крепкий деревянный помост.

Вырубка колонн. Литография с рисунка О. Монферрана.

Все русские газеты начиная с 1819 года регулярно печатали материалы о ходе работ, объявления о подрядах. В «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1819 году в разделе «Казенные известия» появилось, например, следующее объявление: «Комиссия… по… перестройке Исаакиевского собора вызывает… желающих принять на себя построение плоскодонных судов, потребных для перевозки гранита, к торгам 5, 9 и 13 числа марта месяца в 7 час. пополудни в помянутую комиссию, состоящую в доме его сиятельства графа Н. Н. Головина на Невском проспекте…» Этим «желающим» оказался крупный промышленник Чарльз Берд, построивший в короткий срок на одном из своих заводов такие суда.

Транспортировка из карьеров заготовленных гранитных блоков колонн производилась следующим способом. Их скатывали на морской берег и грузили на баржи. Каждая баржа буксировалась двумя пароходами до пристани на Неве. Колонны выгружали и по специальному рельсовому пути перевозили на строительную площадку для окончательной обработки и полировки.

По воспоминаниям современников, выгрузка колонн, предназначавшихся для портиков собора, была впечатляющим зрелищем. «Публика не представляла себе, как можно выполнить эту перевозку: если и будет найдено средство отделить от почвы эти огромные глыбы, то будет ли в человеческих силах перенести их на большое расстояние… В течение многих дней ожидание занимало умы».

Когда пришло время установки колонн, чувство изумления и восхищения испытали все очевидцы происходящего события.

Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года. Под ее основание заложили платиновую медаль с изображением Александра I. При этом присутствовали царская семья, иностранные гости, много архитекторов, прибывших специально на торжество. Площадь и крыши ближайших домов были заполнены людьми.

Выгрузка колонн на набережной Невы. Литография с рисунка О. Монферрана.

Для подъема колонн были построены специальные леса, состоящие из трех высоких пролетов, образованных четырьмя рядами вертикальных стоек, перекрытых сверху балками. По сторонам установили 16 чугунных воротов с рычагами (кабестанов). На каждом из них работали по восемь человек. Колонну, обшитую войлоком и циновками, обвязанную корабельным