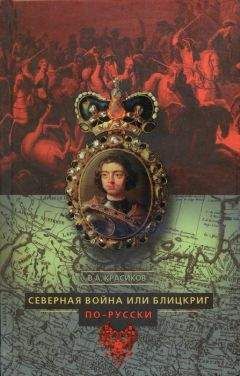

Вячеслав Красиков - Северная война или блицкриг по-русски

Помощь проекту

Северная война или блицкриг по-русски читать книгу онлайн

94

Только небольшой 24-пушечный пинк «Принц Александр», построенный Броуном. И Осип Най закончил работу над вторым 6-пушечным бомбардирским кораблем, названным «Дондер».

95

В конце 1716 г. в боевом составе петровского флота насчитывалось 30 линкоров и фрегатов (не считая более мелких судов) с 1436 пушками и численностью команд в 10 185 человек. Но неспособность большинства российских офицеров и матросов быстро освоить чуждые им морские специальности заставила царя опять прибегнуть к массовому найму европейских профессионалов. В 1717 г. его агенты завербовали в Амстердаме порядка 1500 офицеров и матросов всех званий. Здесь еще можно заметить, что приток иностранных «спецов» в страну (и на флот в особенности) не прекращался весь период правления Петра. Наиболее крупные «призывы» приходятся на три года — 1698-й, 1702-й и 1717-й, из которых наиболее масштабным стал именно последний. Что весьма наглядно иллюстрирует итоговую тщетность по-пыток русского монарха соединить воедино слова «Россия» и «большой морской флот».

96

В начале XVIII в. крупным морским сражением считалось то, в котором участвовало несколько десятков линейных кораблей (порой до сотни с каждой стороны), а стычка с одним линкором противника являлась незначительным событием и обычно упоминалась лишь в самых подробных хрониках. Но поскольку других побед у русского флота в открытом море во время Северной войны нет, ей в отечественной историографии по сей день уделяется непропорционально огромное внимание. Причем без всяких объяснений, что этот успех если и имел какое-то значение, то только как воодушевляющий пример способности петровских моряков добиваться успеха хотя бы при численном большинстве.

97

Весьма красноречивой иллюстрацией разности потенциалов враждующих сторон являются суммы бюджетов, израсходованных противниками на флот в 1720 г. Россия — около 1 000 000 рублей, Швеция — 99 679 далеров серебром, что в пересчете на русские деньги того времени составляет примерно 50 000 рублей.

98

Хотя и в данном случае можно говорить лишь об относительном успехе — только в сравнении с достижениями своего же флота открытого моря. И уж тем более не о национальном достижении, поскольку даже когда Северная война закончилась, Петр был вынужден сохранять в армейском флоте высокооплачиваемую интеллектуальную элиту — группу иностранцев — старших и средних офицеров, игравших роль главных управленцев-организаторов. В 1723 г. из числившихся на галерной службе вице-адмирала, 2 командоров, 6 капитанов 2-го ранга, 1 капитана 3-го ранга и 1 капитан-поручика все были иноземцами. Из 7 поручиков русским являлся лишь 1. Только на уровне младших командиров — подпоручиков, комитов и подкомитов русские начинали превалировать, занимая соответственно из 21, 36 и 51 вакансий — 18, 17 и 40 штатных единиц.

99

Сам ставший королем в пятнадцатилетнем возрасте.

100

Не говоря уж о живших позже них Румянцеве и Суворове, которых отечественные историки обычно предпочитают упоминать в подобных случаях.

101

Кавалерия из-за характера местности играла на данной стадии боя вспомогательную роль.

102

Интересно, что Пушкин в поэме «Полтава» наделил его весьма своеобразным и прямо скажем — двусмысленным для военачальника эпитетом — «пылкий Шлиппенбах».

103

Приезжий католик построил и Успенский собор — главную святыню русской православной церкви. Этот собор ранее безуспешно проектировали отечественные специалисты — здание рушилось. За Фиорованти на заработки в Московию потянулись и другие европейцы. Например, Марк Фрязин возвел Грановитую палату, Алевиз Новый и Петр Фрязин соорудили более мощные стены Кремля. Перечисление можно продолжать долго.

104

Петр не успел завершить модернизацию страны, а его преемники действовали не столь решительно. Тем не менее, даже то, что удалось сделать, принесло плоды. Русская армия, конечно, не стала лучшей в мире, но при условии численного преимущества вполне могла сражаться с любым европейским противником целых полтора столетия — вплоть до Крымской войны.

105

Вместе с Кроа и Галлартом к русской армии присоединились еще два посланных королем Августом генерала — Ланген и Шахер. Но они в петровском войске не заняли никаких официальных должностей, оставшись простыми наблюдателями.

106

Столь же кратковременным, как фельдмаршальский был и адмиральский опыт Головина, поскольку во время борьбы со шведами он всего один раз поднял свой флаг на корабле Балтийского флота — летом 1706 г., когда незадолго до смерти посетил Кроншлот.

107

Головин оказался и одним из первых российских авторов опубликованных за границей — в 1715 г. в Амстердаме вышло его сочинение «Глобус небесный».

108

Насчитывавших, между прочим, двадцать один род. И в том числе такие известные фамилии, как князья Голицыны, Куракины, Вишневецкие, Святополк-Мирские и т.д.

109

Испанский посол герцог де Лирия, познакомившийся с Трубецким в конце 20-х гг., дал ему в своих обширных заметках, содержавших более полусотни небольших характеристик наиболее известных российских персон, самую короткую зарисовку: «Фельдмаршал князь Трубецкой был очень прост и тщеславен, впрочем, человек добрый; он заикался».

110

Хотя сохранял за ним до самой смерти чин генерал-фельдцейхмейстера и высылал в соответствие с правилами половинный должностной оклад — 720 рублей в год — немалую по тем временам сумму.

111

Состоявшей из двадцати восьми родов, в число коих входили столь известные фамилии, как Одоевские, Оболенские, Барятинские и т. д.

112

О чем недвусмысленно указывалось в спешно составленной инструкции: «…все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой во всем, яко самому его царскому величеству, под тем же артикулом…»

113

В русских изданиях часто именуется, как Юрий Юрьевич Огильвий, Огвилдий, Огивги, Агвиллий.

114

Звание фельдмаршала русской армии, кроме герцога Кроа, а также баронов Огильви и Гольца, в период между 1700 и 1721 гг. носил еще только один иностранный генерал. Им был немец фон Эберштедт. Но в Северной войне против Швеции непосредственного участия он практически не принимал, став активным действующим лицом в войсках Петра I лишь на короткое время Прутского похода. Поэтому информацию о нем можно ограничить рамками справки. Эберштедт Л. Г. Янус фон (в российских источниках в основном именуется генералом Янусом). В 1710 г. возглавлял направленный в Польшу корпус русской армии. Но прошведская оппозиция в Речи Посполитой была уже фактически подавлена, поэтому Эберштедту пришлось главным образом выполнять функции оккупационной власти. Весной 1711 г. его полки получили приказ передислоцироваться в Молдавию, где собиралась армия для войны против Турции. За несколько недель Прутского похода Эберштед проявил себя неплохо, но качеств выдающегося полководца не продемонстрировал. В последующие месяцы командовал кавалерийским корпусом в армии фельдмаршала Шереметева, оставленной на территории южной Украины на случай возникновения новой войны с султаном. Ушел с русской службы весной 1712 г., недовольный постоянными нарушениями условий контракта со стороны царской администрации.

115

Относительное исключение составил разве что австрийский барон Денсберг, который обратил на себя внимание в одном из эпизодов войны за испанское наследство успешным сопротивлением авторитетному французскому маршалу Виллару. Но он принял активное участие лишь в Прутском походе и вскоре покинул Россию.

116

Звание, которое в петровской армии занимало место между полковником и генерал-майором.

117

В изданиях, опирающихся на российские источники, чаще всего именуется с искажением Бауром (или Боуэром, или Боу- ром) Родионом Христиановичем.

118

Считающейся одним из авторитетнейших отечественных информационно-справочных изданий начала XX в. в области историографии. К сожалению, из 23-х запланированных томов вышло в 1911—1915 гг. лишь 18. 1-я мировая война и последовавшие за ней революционные потрясения помешали завершить проект.