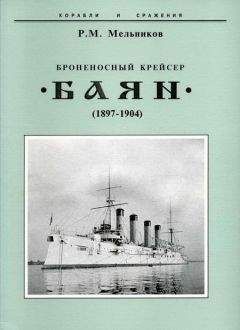

Рафаил Мельников - Броненосный крейсер "Баян"(1897-1904)

Помощь проекту

Броненосный крейсер "Баян"(1897-1904) читать книгу онлайн

Но не веря, что его окончательно предали и в море выводить не собираются, корабль сопротивлялся с удивительной стойкостью и героизмом. 25 ноября с 9 ч утра до 17 ч японцы выпустили по крейсеру до 320 11-дм и 6-дм снарядов. По крайней мере, четыре из 10 попавших снарядов были 11-дм калибра. Не имея подводных пробоин (выручал устроенный на борту бон), корабль, однако, все более садился из-за приема воды в последовательно затапливавшиеся (из-за пожаров) отсеки. В борьбе за живучесть корабля были ранены подшкипер Красильников и трюмный механик Кошелев, но о восстановлении корабля уже не могло быть и речи.

Уже до полудня 26 ноября все было кончено. Весь заполнившись водой, с 15° на левый борт. “Баян” уже всем своим корпусом лег на грунт.

В этот день только “Баян” и “Севастополь” из крупных кораблей оставались еще под андреевскими флагами — все остальные по приказу Р.Н. Вирена от 25 ноября, официально уже будучи затопленными в гавани, окончили кампанию.

Команда “Баяна” частью образовала одну из рот последнего десанта флота с мичманом Ю.Л. Лонтковичем и инженер-механиком Е.П. Кошелевым. Комендоры, минеры и машинисты продолжали работы в Минном городке и в порту по изготовлению снарядов и гранат. Командир Ф. Иванов был назначен в помощь Э.Н. Шексновичу при заведовании флотскими командами, размещенными на дачных местах в оборудованных ими фанзах. И матросы, и офицеры в большинстве продолжали переводиться на пополнение убыли в десантных ротах и на батареях.

В приказе от 26 ноября 1904 г. Р.Н. Вирен в обращении к “дорогим товарищам по отряду” оповещал их о постигшем всех “большом горе и несчастье” — потоплении почти всех судов японскими 11-дм снарядами. Своей вины в этом он, понятно, никакой ие видел и нимало о ней не упоминал. Адмирал не постеснялся своим, как он высокопарно выразился, “дорогим товарищам по отряду” внушить подленькую мыслишку о том, что вся цель их патриотического долга перед отечеством состояла именно в этих перечислявшихся в приказе, погрузо-разгрузочных и окопных (сугубо мускульных — без проблеска интеллекта), словно речь шла о каменном веке, подвигах.

Впрочем, совсем другую правду Р.Н. Вирен припас для начальника укрепленного района генерал-адъютанта A.M. Стесселя. Письмом от 25 ноября адмиралу напоминалось о настояниях генералов о непременном, несмотря ни на что, прорыве флота во Владивосток и о неизбежной его гибели, если он свяжет свою судьбу с обороной Порт-Артура. Сухопутные генералы оказались мудрее, чем блистательный недавний командир “Баяна”.

В ответ Р.Н. Вирен, словно готовя оправдательную речь на грядущем, но, увы, не состоявшемся судебном процессе, обстоятельно повторял все свои не раз уже сообщавшиеся еще Е.И. Алексееву доводы и о полной безнадежности попыток такого прорыва и, наоборот, о крайней полезности реализации всех ресурсов флота и его людей для обороны крепости. ”Всякий флот строится, чтобы сражаться с неприятельским флотом, но чтобы он мог это исполнить, ему необходимы порта-убежища, без которых ни один флот существовать и оперировать не может.

”Суда — не киты, — писал адмирал генералу, — Роль такой базы Порт-Артур выполнить не мог. Это убежище оказалось такой ловушкой для флота, какую мы могли бы пожелать только самому злейшему врагу”. Так яростно (подобное же искусство изворотливости спустя год проявил перед следственной комиссией и З.П. Рожественский) отрекаясь даже от собственной, шесть лет как обживавшейся русскими порт-артурской базы, пытался Р.Н. Вирен отмыться от неотвратимо ложившейся на него каиновой печати. Замечательно, что эти нежданно явившиеся смелые признания о негодности базы (неудобства ее еще в 1898 г. отмечал Ф.В. Дубасов) никак не приводили адмирала к напрашивавшемуся выводу о том, чтобы ради спасения флота от грозящей гибели в осажденной базе и во имя победы в войне на море надо было во что бы то ни стало уходить из Порт-Артура, а не цепляться за его окопы и адмиральские дачи.

В Порт-Артуре. 1904-05 гг.

Запоздалое и совсем безадресное вольнодумство, проявленное адмиралом под занавес трагедии эскадры и крепости, никак не повредило карьере несостоявшегося флотоводца и ничем уже не могло помочь судьбе последнего крейсера порт-артурской эскадры. Вместе со всем флотом “Баян” достался японцам при сдаче Порт-Артура генералом Стесселем 20 декабря 1904 г. В ночь на этот день “Баян” был взорван одновременно с другими затопленными кораблями эскадры. Утром на глубине 25 сажен был потоплен героически отражавший все это время атаки японских миноносцев броненосец “Севастополь”. Днем раньше, еще раз подтвердив возможности прорыва из Порт-Артура в Чифу, с легкостью преодолев блокаду, ушли боеспособные миноносцы и группа катеров.

14. Жизнь после смерти

Японцы вошли в крепость и начали осваивать все доставшееся им несметное имущество флота, а затем и подъем неспешно, без значительных повреждений взорванных кораблей. Уже в мае 1905 г. ушли в Японию восстановленные пароходы “Ангара” и “Казань”. 22 июня “Пересвет”, откачав воду, ввели в порт, а 4 августа отправили в Японию. 7 августа всплывший на своем месте “Баян” вывели из порта. На носу его был японский флаг, на корме — коммерческий. Один за другим в страну Восходящего Солнца уходили сменившие свой флаг, не за понюх табака отданные японцам, бывшие русские корабли. Началась и для “Баяна” возобновившаяся в нем жизнь после смерти.

Судьба его определилась не сразу. По сведениям агента в Китае генерал-майора Десино (декабрь 1905 г.), Япония предполагала все попавшие ей в Порт-Артуре корабли продать Китаю. Но сделка не состоялась, и “Баян”, переименованный в “Азо” (название действующего вулкана в Японии), вошел в состав японского флота.

В 1913 г. башенные 8-дм пушки на корабле заменили палубными 6-дм установками длиной орудий в 50 калибров. Представляя собой, видимо еще значительную боевую ценность, корабль не был продан России в 1916 г., как произошло с бывшими крейсером “Варяг” и броненосцами “Полтава” и “Пересвет”.

В 1921–1922 г. он был переоборудован в минный заградитель, в 1930 г. обращен в блокшив и в 1932 г. в качестве мишени потоплен во время боевых стрельб.

Эпилог

Вынужденные писать историю с позиций свыше заданной условной объективности (дабы не задеть продолжавших тогда здравствовать “героев” войны вместе с императором), авторы семитомного труда ГМШ не позволяли себе отклониться в тщательно оберегаемую от света гласности духовно-нравственную обстановку войны и мотивов действующих лиц. “Баяну” и здесь особых откровений не досталось. Нельзя было позволить себе хотя бы какие-то слова правды об адмирале, который, погубив флот, продолжал пользоваться благоволением императора, ие перестававшего осыпать своего любимца чинами, должностями и орденами.

А дальнейшая карьера Р.Н. Вирена протекала более чем успешно — вице-адмирал с 1909 г., адмирал в 1915 г. Он в 1907–1908 г. был и.д. Главного командира Черноморского флота, с 1909 г. Главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором г. Кронштадта, а затем еще и начальником тыла Балтийского флота. ”В придачу к уже полученным в войне отличиям он носил ордена Станислава 1 степ. с мечами (1907 г.), Анны 1 степ. (1911 г.), Владимира 2 степени (1913 г.), нагрудный знак для защитников крепости Порт-Артур (1914 г.). Не забыл заслуг адмирала и японский министр, наградивший его в 1911 г. орденом священного сокровища 1-го класса.

Было бы несправедливо, если бы героическая биография “Баяна” не была бы продолжена за пределами его физического существования, особого знака исторической памяти — подобно песням о “Варяге” или какой-либо легенды. Такой легендой мог бы стать рассказ Евгения Величко “Тень ”Варяга“, опубликованный в журнале “Огонек” № 28 за июль 1946 г. Краеведам Приморья еще предстоит выловить в нем зерно истины и в особенности в истории появившегося во Владивостоке в 1945 г. трофейного японского крейсера. И пусть этот крейсер, встреченный в 1944 г. пароходом “Анадырь“ в Лаперузском проливе, не мог быть ”Баяном“, но его вполне можно считать вестником памяти о “Баяне”, с которым японский крейсер служил вместе под флагом Страны Восходящего солнца.

Этот крейсер (если рассказ в “Огоньке” — не сплошной вымысел) не мог не принести советскому пароходу и во Владивосток какое-то движение души “Баяна”. И, видимо, справедливо заключение автора рассказа в “Огоньке”: ”Вот корабль, который сорок один год следовал к месту назначения. Памятью о “Баяне” и всей эскадре дышали и причалы, сопки и батареи Порт-Артура, в котором в ночь с 22 на 23 августа 1945 г. японские начальники морского гарнизона (вице-адмирал Кабаяси) и сухопутного гарнизонов подписали капитуляцию перед силами высаженного на местный аэродром советского десанта”.