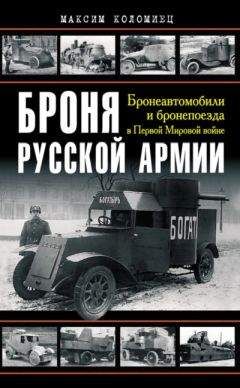

Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

Помощь проекту

Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне читать книгу онлайн

Судьба же трех построенных 2-й Заамурской железнодорожной бригадой дрезин сложилась по-разному. Наиболее короткая служба оказалась у бронедрезины, построенной в Киеве. Первые же ее боевые выезды показали, что 24-сильный двигатель слаб для 9-тонной машины — он часто перегревался, не тянул на подъемах пути. Поэтому в декабре 1916 года дрезину направили в Савелово, где размещался 2-й коренной парк полевых железных дорог, где на нее должны были установить более мощный двигатель. Правда, из-за отсутствия последнего бронедрезина простояла в Савелово почти полгода, и дело сдвинулось с мертвой точки лишь летом 1917 года.

Так, 21 июня начальник отдела УВОСО на Театре военных действий подполковник Есаулов приказал установить на бронедрезину 100-сильный двигатель с бронемашины «Бенц», который поступил в Савелово для переделки на железнодорожный ход («Бенц» забронировали на Ижорском заводе в 1915 году, но в ходе боевых действий его шасси оказалось слабым, так как это был легковой автомобиль). 25 сентября начальник мастерских 2-го коренного парка направил в ГВТУ доклад о ходе работ, где среди прочего было следующее: «В настоящее время мотор с автомобиля „Бенц“ снят, и вместе с дрезиной отправлен в город Рыбинск на завод „Русский Рено“. Броня и шасси находятся в парке».

Дальнейшую судьбу бронедрезины установить не удалось, но есть большая вероятность того, что двигатель на нее так и не поставили, а впоследствии разобрали.

Судьба бронедрезин одесской постройки оказалась длиннее. Обе они использовались для работы на головных участках батальонов 2-й Заамурской железнодорожной бригады вплоть до лета 1917 года. В июне одна из них вошла в состав броневого ударного железнодорожного отряда полковника Кондырина, действовавшего на Юго-Западном фронте. В ходе начавшейся Гражданской войны одна из них попала в руки красных и действовала под Царицыном до лета 1919 года. Ее дальнейший боевой путь и судьба второй дрезины автору неизвестны.

Одиссея «Заамурца»

Несмотря на успешные действия бронепоездов Русской Армии на Юго-Западном и Западном фронтах в 1914–1915 годах, у них выявился ряд существенных недостатков — громоздкость конструкции, малая подвижность, неудобство управления огнем. Поэтому начальником отдела железнодорожных войск и полевых железных дорог управления военных сообщений (УВОСО) Юго-Западного фронта подполковником Бутузовым в октябре 1915 года был разработан проект бронированного мотовагона. Первоначально в качестве базы предполагалось использовать четырехосную железнодорожную платформу Фокс-Арбель, на которой размещалось вооружение и силовая установка. Однако впоследствии от использования этой ходовой части пришлось отказаться. В объяснительной записке к проекту Бутузов писал:

«Постройка бронированного моторного вагона на ходовой раме вагонов Фокс-Арбеля не представляется возможной ввиду слабой конструкции шкворневых балок этих вагонов, плохой конструкции их тележек, имеющих весьма сложные рамы, а также жесткие рессоры. Кроме того, ходовая рама имеет недостаточную длину (всего 14 м), при которой не представляется возможным размещение всех приборов для правильного действия мотовагона».

Проект, представленный Бутузовым, понравился не только в УВОСО Юго-Западного фронта, но и в Ставке. В результате было принято решение не начинать планировавшееся в Петрограде строительство трех бронепоездов по проекту Главного военно-технического управления, а использовать средства для изготовления трех мотоброневагонов — по одному для Северного, Западного и Юго-Западно-го фронтов. В своей телеграмме от 5 ноября 1915 года начальник УВОСО Ставки генерал-майор Тихменев информировал начальника УВОСО Западного фронта генерал-майора Кислякова:

«Вам предложено сделать 2 бронированных моторных вагона, по одному на Северный и Западный фронты. Вкратце устройство таково: на длинной арбелевской платформе помещается: первое — вооружение, две 57-мм орудия на тумбах и 14 пулеметов, и второе — механическая часть, состоящая из бензинового двигателя автомобильного типа, динамо-машины с передачей на автоматический тормоз, электрическое освещение, вентиляцию, прожектор и прочее. Первостепенное преимущество перед всеми другими бронепоездами: первое — начальник поезда все видит и всем распоряжается: личным составом, движением вагона, работой орудий и пулеметов; и второе — небольшая цель — всего семь сажень длины, отсутствие пара, дыма и шума при движении».

Единственное на сегодняшний день фото мотоброневагона «Заамурец» с первоначальным вариантом башен и вооружения. Одесса, октябрь 1916 года. Хорошо видна форма башен, размещение перископов и установка прожектора (фото предоставил С. Ромадин).

Но вскоре работы по постройке мотоброневагонов передали на Юго-Западный фронт, железнодорожные части которого имели опыт изготовления бронепоездов. После всесторонних обсуждений строительство решили поручить 4-й роте 1-го Заамурского железнодорожного батальона под командованием капитана Крживоблоцкого, работавшей в Одесских железнодорожных мастерских. Общее руководство работами осуществлял командир 2-й Заамурской железнодорожной бригады генерал-майор М. Колобов.

Рабочие чертежи разрабатывали Бутузов и инженеры-технологи прапорщики Таубе и Кельчицкий. Выполнив расчеты, они передали их для проверки профессорам Верхомонову и Косицкому, которые дали следующий отзыв: «Тяговые расчеты произведены правильно и достаточно осторожно: моторы мощностью в 100 л.с., полезных на валу, достаточны для движения вагонов весом до 55 т со скоростью 45 верст в час. Схема передачи от моторов к ведущим осям вполне осуществима».

И если с чертежами и подготовкой к изготовлению новых бронеединиц все обстояло благополучно, то с вооружением возникли проблемы. Дело в том, что планируемых к установке на мотоброневагоны 57-мм морские орудия Норденфельда в распоряжении железнодорожных войск не было. Пришлось их разыскивать на всех фронтах, но и это не помогло — выяснилось, что на вооружение может быть получено только «две 57-мм капонирные пушки и шесть и более орудий Гочкиса 47-мм с запасом снарядов от 800 до 1000 на каждое орудие». Проблему удалось решить только вмешательством начальника УВОСО Ставки генерал-майора Тихменева, который 26 декабря 1915 года направил Колобову следующую телеграмму:

«Береговые 57-мм пушки в числе десять с 4000 выстрелов (75 % шрапнель и 25 % бронебойных), по сообщению Дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем от 17 декабря, высланы в распоряжение начальника военных сообщений армий Юго-Западного фронта для оборудования мотовагонов (шесть для оборудования и четыре в запас). Помимо изложенного, ожидается еще 5000 шрапнелей. Таким образом, оборудование мотовагонов пушками будет обеспечено».

Эскизный проект мотоброневагона, направленный полковником Бутузовым в управление военных сообщений Юго-Западного фронта в октябре 1915 года (АСКМ).

Но на этом проблемы не закончились. При закупке материалов, необходимых для строительства выяснилось, что уложиться в первоначальную смету — 29 000 рублей за один мотовагон невозможно. Поэтому Колобов совместно с начальником Одесских железнодорожных мастерских провел перерасчет необходимых для выполнения заказа средств, о чем докладывал начальнику УПВОСО Ставки 9 января 1916 года:

«5 января закончена согласованная с начальником мастерских смета, причем стоимость одного мотовагона, не считая двух пульмановских тележек для каждого, достигает 40 000 рублей, а с электрическим освещением — до 47 000рублей. Смета высылается вместе с сим. Прошу ходатайствовать об ассигновании на три мотовагона 141 000 рублей и об отпуске этой суммы в распоряжение начальника Юго-Западных железных дорог. К постройке мотовагона будет приступлено в течение этой недели. Сначала будет построен один мотовагон, на что потребуется два месяца, затем, в случае успешного испытания, следующие два вагона будут закончены в следующие два месяца».

Но в первоначально намеченные сроки уложиться не удалось — изготовление мотоброневагона оказалось довольно сложным для железнодорожных мастерских, которым не хватало для этого оборудования, материалов и рабочих рук. Контроль за постройкой осуществляло УПВОСО Ставки, куда еженедельно отсылались телеграммы с докладами о ходе работ. Приведем некоторые из них.

«На работах по постройке мотовагона с 8 по 13 февраля работало дневных 406, ночных 221.[12] Пригнан и склепан пол средней части вагона, пригнаны и собраны полы переходных частей. Собраны и склепаны потолки орудийных башен и выгнуты два поворотных круга. Выштампованы два днища и 28 секторов двух орудийных куполов, в одном куполе пригнаны кромки».