Иннокентий Анненский - Великие поэты мира: Иннокентий Анненский

Помощь проекту

Великие поэты мира: Иннокентий Анненский читать книгу онлайн

«Мухи как мысли». – Стихотворение посвящено памяти Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893) – талантливого поэта, близкого друга П. И. Чайковского. На стихи Апухтина создано много популярных романсов. Поэзия Апухтина привлекала Анненского и Блока также и новаторской попыткой завоевать для лирической поэзии характернейшие черты психологизма большой русской прозы XIX в. Название – измененная цитата из стихотворения Апухтина «Мухи».

Под зеленым абажуром. – Две первые строфы стихотворения написаны под явным влиянием Некрасова. Строчками: «Золотые сулили вы дали // За узором двойных королей» – восхищался Блок.

Третий мучительный сонет. – Стихотворение – «поэтический принцип» Анненского, своеобразия «психология творчества», «Я ничего не делаю, только стихи иногда во мне делаются, но обыкновенно болезненно и трудно, иногда почти с отчаяньем» (письмо А. В. Бородиной от 15.VI.1904); «Я не судья своих стихов, но они это – я…» (письмо С. К. Маковскому от 22.IX.1909). …вспышками идущее сцепленье… – этой строкой Анненский приоткрывает существеннейшую грань своей манеры.

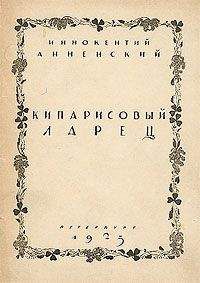

Кипарисовый ларец

«Кипарисовый ларец». Вторая книга стихов (посмертная) вышла в издательстве «Гриф» в Москве в 1910. Подготовкой книги к изданию по указанию отца занимался сын поэта. Название сборника связано с домашней кипарисовой шкатулкой, в которой хранились рукописи Анненского. Возможны и литературные ассоциации: названия произведений и книг Анатоля Франса и Шарля Кро, чтимых Анненским французских писателей. Степень авторской воли касательно композиции «Кипарисового ларца» со всей определенностью установить трудно.

Существует вариант состава и композиции «Кипарисового ларца» на основании обнаруженного Р.Д. Тименчиком в архиве письма О. П. Хмара-Барщевской к В. Кривичу, где приведена копия плана книги, составленного самим Анненским ( Тименчик Р.Д. О составе сборника Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» // Вопросы литературы, 1978. № 8). Этот вариант использован И. И. Подольской в издании: Анненский Иннокентий. Избранное. М.: Правда, 1987. Достойные и тщательные доказательства авторитетных исследователей не могут быть признаны бесспорными из-за отсутствия оригинала плана или прямых указаний поэта на этот счет. Мы следуем за первоизданием, которое было каноническим на протяжении десятилетий и именно таким воспринималось как современниками, так и последующими поколениями. Построение стихотворного сборника как единой книги, архитектоника которой целиком подчиняется идейно-содержательному замыслу автора (название, эпиграфы, циклы, последовательность их расположения), было принципиальным для творчества русских символистов. Но и на этом фоне, по справедливому мнению А. В. Федорова, «композиционное построение «Кипарисового ларца», упорство, с которым проведена циклизация, – явление в высшей степени своеобразное, пожалуй, и уникальное в истории русской поэзии». Это позволило Анненскому создать смысловую полифонию: соответствия, контрасты, сплетения тем и отдельных стихотворений в малых циклах (трилистник, складень), отдельных «трилистников», «складней» и стихотворений в единстве разделов («Трилистники», «Складни», «Разметанные листы»). И наконец, взаимодействие самих разделов в единстве всего сборника. Следует также учесть глубокий и постоянный интерес Анненского к музыкальному искусству, что не обошлось без последствий в его лирическом творчестве и критической прозе (лейтмотивы, обертоны и модуляции, смысловое многоголосие). Книга вызвала запоздало-должную оценку поэзии Анненского Вяч. Ивановым, М. Волошиным, Н. Пуниным, особенно у молодежи акмеистской ориентации. На закате жизни Ахматова писала: «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете» («Коротко о себе», 1965). Показательно также мнение Н. С. Гумилева: «…искатели новых путей на своем знамени должны написать имя Анненского как нашего «завтра»… И теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов…» (Аполлон. 1910. № 8).

Трилистники

Свечку внесли. – Посылая стихотворение А. В. Бородиной, Анненский писал: «…душа не отделяется для меня более китайской стеной от природы… душа стала для меня гораздо сложнее…» (письмо от 15.VI.1904).

Одуванчики. – Посвящено дочери Т.А. Богданович, друга и почитательницы поэта. Куоккала – дачный поселок на берегу Финского залива (в настоящее время – Репино).

Ты опять со мной. – Начальная строка использована Анной Ахматовой как эпиграф к стихотворению «Пусть кто-то еще отдыхает на юге…» (1956).

Август. – Стора (устар.) – штора.

То было на Ва́ллен-Ко́ски. – Валлен-Коски – водопад на реке Вуоксе в Финляндии.

Лунная ночь в исходе зимы. – Возможно, стихотворение – отзвук давнего переживания поэта: «Это было более 25 лет тому назад; зимой, в морозную, густо белозвездную ночь мы по дороге во Ржев заплутались на порубе… Если когда-нибудь в жизни я был не… счастлив… а блажен, то именно в эту ночь. Рядом со мною была женщина, которую я любил, но она была решительно ни при чем в этом таинстве; я был поэтом, но мне и в голову не приходило подойти к этому завороженному не-я – с покровами слов, с назойливостью ритма… когда сердце захвачено, то слово кажется иногда не только смешным, но почти святотатственным… Если бы вторая такая ночь – так иногда я думаю… И вдруг мне становится жалко той старой, невозвратимой, единственной. Да и не слишком ли много бы было на одно человеческое сердце две такие ночи: стенки бы, пожалуй, не выдержали…» (письмо А. В. Бородиной от 12.1.1907).

Трилистник обреченности. – Стихотворения цикла о власти времени над человеком. «Стальная цикада» часов – механический счетчик обреченной и проходящей жизни: «…страшный циферблат, ничего не отмечающий, но и ничего еще и никому не простивший…» (письмо Е. М. Мухиной от 19.V.1906).

В «Черном силуэте» речь, возможно, идет о каком-либо памятнике в Царскосельском парке, месте одиноких прогулок поэта.

Кошмары. – «Шелест крови» – выражение из повести «После смерти (Клара Милич)» И.С. Тургенева, глубоким истолкователем которого был Анненский («Умирающий Тургенев»).

Киевские пещеры. – Киевские пещеры – одно из святых мест русской православной церкви, «дальние пещеры» Киево-Печерской лавры, где находятся захоронения и мощи монахов. Мрачный колорит пещер и тягостное ощущение от них перенесены поэтом на «подневольность» человеческой жизни.

Ямбы. – Грязный азарт карточной игры становится у Анненского гранью «дурмана» пошлого существования. Зеленое сукно, сломанный мелок – приметы картежной игры. Каменный мешок – тюрьма, где проходят последние мгновенья жизни приговоренного к смерти.

О нет, не стан. – …звуки Парсифаля… – Имеется в виду опера великого немецкого композитора и мыслителя Рихарда Вагнера (1813–1883) «Парсифаль», ее персонажи и символы. Анненский, как и многие деятели русской культуры начала века, испытывал огромный интерес к творчеству Вагнера. «То, что до сих пор я знаю вагнеровского, мне кажется более сродным моей душе…» (письмо А. В. Бородиной от 15.VI.1904).

Пробуждение. – Смелость Анненского-художника сказалась и в особой точности сравнений, предвещающих будущее русской поэзии: единство в подобном образе космически-возвышенного и заурядно-бытового, интимно-простецкого – «солнце… желто, как вставший больной». Такой способ сравнения важен у Маяковского и Пастернака.

< Баллада >. – Стихотворение посвящено поэту Н. С. Гумилеву (1886–1921), который учился в Царскосельской гимназии, когда там директорствовал Анненский. «Во блаженном…» – начало православной заупокойной молитвы… левкоем и фенолом… дышащая Дама – здесь: смерть.

Дождик. – Овидиев век – первые времена человечества, как они описаны в «Метаморфозах» римского поэта Овидия (43 до н. э. – 16 н. э.). Иматра – водопад в Финляндии; здесь: бурный поток жизни.

Романс без музыки. – Название стихотворения перекликается (контрастно) с книгой французского поэта Поля Верлена – (1844–1896) «Романсы без слов» – выдающимся явлением европейской поэзии, оказавшим значительное влияние на творчество русских символистов. Анненский перевел несколько стихотворений Верлена, чью поэзию любил и почитал.

Nox vitae (Ночь жизни). – Хлороз – болезнь растений, вызывающая пожелтение листьев.

Зимний поезд. – В рукописи имело также названия «Внезапный снег», «В вагоне ночью».