Иннокентий Анненский - Великие поэты мира: Иннокентий Анненский

Помощь проекту

Великие поэты мира: Иннокентий Анненский читать книгу онлайн

Лира часов. – По воспоминаниям В. Кривича, в доме поэта были «старые темно-красные, в форме лиры и с маятником-лирой часы». Ассоциации выводят смысл стихотворения из частного (домашние часы) к всеобщему (сердце, жизнь человека, судьба искусства).

Еще лилии. – Лилии – любимые цветы Анненского, они всегда были в его кабинете.

Зимний сон. – Приснившиеся лирическому герою собственная смерть и панихида обрисованы поэтом в духе иронико-прозаического гротеска. Давиды – псалмы библейского царя Давида, исполнявшиеся при богослужении, здесь – при отпевании.

«Не могу понять, не знаю…» – Поэзия Верлена отличалась исключительной музыкальностью, а его выражение «музыка – прежде всего» стало девизом европейского и русского символизма. Фиал (устар.) – чаша, кубок.

«Развившись, волос поредел…» – Груда́ (обл.) – замерзшая, бесснежная земля.

Тоска кануна. – Эмфаза – особая приподнятость в тоне речи.

Желанье жить. – …сенинкой играет в тристене… – Тристен (обл.) – трехстенный сарай для хранения сена.

Завещание. – Хмара-Барщевский Валентин Платонович (1895–1944) – любимец Анненского, сын его пасынка. В автографе – с заглавием: «Из детского альбома».

На полотне. – Какое произведение живописи послужило источником стихотворения, не установлено. Анненский в небольшой вещи сумел передать свойства сложного живописного полотна: сюжет, композицию, объемы фигур, пространство, цвет, эмоционально-духовное содержание. Стихотворение – не о картине, а само – картина.

К портрету Достоевского. – По свидетельству В.Кривича, стихотворение (в близком варианте) было написано на репродукции известной картины Перова. В нем Совесть сделалась… – В брошюре «Достоевский» (1905) Анненский писал: «Над Достоевским тяготела одна власть. Он был поэтом нашей совести… Если поэзия Достоевского так насыщена страданием, и притом непременно самым заправским и подлинным, то причину, конечно, надо искать именно в том, что это была поэзия совести…» …бесы жили в нем… – Имеется в виду роман Достоевского «Бесы» и его герои.

Любовь к прошлому. – Стихотворение посвящено Валентину Кривичу. Влюбленность в поэтически украшенное прошлое («обращение жизни в воспоминание» – письмо Е. М. Мухиной от 25.VII.1909) отличало многое в русском искусстве начала XX в.: поэзия и проза, живопись, театр. Для Анненского важна прежде всего проблема отцов и детей, в этом он сын русской классики и старомодный моралист.

Петербург. – Сочинил ли нас царский указ? – Имеется в виду решение Петра I о строительстве Петербурга. Потопить ли нас шведы забыли? – Битвы средневековой поры русских со шведами в краях близ будущего Петербурга. В четвертой и пятой строфах идет речь о памятнике в Петербурге Петру I работы Фальконета, его формах и атрибутах (гигант на скале, змея у копыт коня и проч.).

«В небе ли меркнет звезда…» – Мытарь, фарисей – в сугубо личном и обобщенно-эпохальном смыслах автор использует содержание евангельской притчи о мытаре и фарисее, согласно которой Иисус Христос отдал предпочтение мытарям (сборщики податей в ДревнейИудее; в мирском смысле – отверженные, гонимые, неудачливые) перед фарисеями (члены религиозной секты там же; в переносном значении – лицемеры, люди показного благочестия, носители духовной фальши при житейском благонравии).

Гармонные вздохи. – «Гармонные вздохи» – жанровая сценка (мещанский говор, простоватый жест любовного заигрывания) и образ национальной беды (русско-японская война с ее несчастьями и трагедиями), противостояние смысловых «зеркал», когда в малом отражается большое. …с японскою державою предполагался бой… – Имеются в виду обстоятельства и события русско-японской войны 1904–1905 годов. …на шапке «Громобой»… – название корабля на бескозырке. Артур (Порт-Артур) – русская военно-морская база на территории Китая, героическая оборона которой стала апофеозом солдатского подвига при бездарно-предательском командовании. Бой (англ.) – мальчик; здесь: прислуга на Востоке. …Конца японцу нет… победа Японии над Россией и на суше (Маньчжурия), и на море (Цусима).

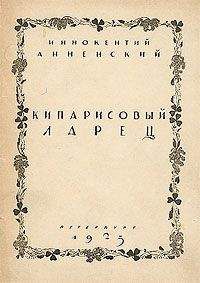

Колокольчики. – «Звук» речи содержателен, что в этом, как и в других стихотворениях, показал Анненский. Непосредственная цель поэта – дать звучание «оркестра» колокольчиков. «Здесь, кроме основного поддужного колокольчика, «говорят» и бубенчики и т. н. «глухари» или «лопотуны» (большие шейные бубенцы из жести). Иногда тройка останавливается: м. б. встреча; пробивается свист поземки; поправляют упряжь; встряхиваются лошади; колокольчики лениво перезваниваются между собой. День, дома бы день, день один – высказанная вслух, затаенная, неосуществимая мечта измотавшегося почтового колокольчика. Сказанное находится в точном соответствии с тем, что говорил по поводу этих стихов автор». (В. Кривич). Анна Ахматова свидетельствовала: «Мы не ошибемся, если скажем, что в «Колокольчиках» брошено зерно, из которого затем выросла звучная хлебниковская поэзия. Щедрые пастернаковские ливни уже хлещут на страницах «Кипарисового ларца» (1965).

Три слова. – В обряде крещения младенца Анненский провидит обряд отпевания. Трагизм ситуации искупается мужеством веры несломленной надежды: «Я на распутии, я на самом юру, но я не уйду отсюда в самый теплый угол» (письмо Е. М. Мухиной от 17.X.1908).

Бессонные ночи. – Нравственная подлинность жизни (совесть!) побеждает механическую жуть существования (служба, лживая суетность житейских «погонь») – вот смысл стихов. Такое отношение к жизни обострено эпохой, когда «террор обратился в идиллию» («О современном лиризме»). Чинуша́ – чиновник.

Л. И. Микулич. – Микулич (Веселитская) Лидия Ивановна (1857–1936) – писательница, автор многочисленных прозаических произведений, в том числе детских; долгое время жила в Царском Селе. …нимфа с таицкой водой… – статуя «Девушка с разбитым кувшином» П. П. Соколова в Екатерининском парке; воспета Пушкиным и другими поэтами. Водопровод, питавший пруды, был проложен от села Тайцы. Лебедь – образ местного духа-покровителя; лебеди в царскосельских прудах. Фелица – героиня «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II; под этим именем Державин воспел императрицу в своей оде «Фелица». …бронзой Пушкин молодой… – Имеется в виду памятник Пушкину работы Р. Р. Баха. Там были розы… – Обилие роз в Екатерининском парке, потом исчезнувших, – отзвук знаменитых строк Мятлева «Как хороши, как свежи были розы», ностальгически кочующих в русской поэзии от Тургенева до Игоря Северянина. Стихотворение Анненского пронизано тем чувством, о котором он писал в связи с Пушкиным: «…именно в Царском Селе, в этом парке «воспоминаний» по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме воспоминаний » («Пушкин и Царское Село»). Анненский любил Царское Село: «Наша летняя картина бедна красками, но зато в ней есть особая трогательность. «Забвенность» царскосельских парков точно немножко кокетничает, даже в тихий вечер, с своим утомленным наблюдателем… Мне почему-то кажется, что нигде не чувствовал бы я себя теперь так хорошо, как здесь» (письмо A. В. Бородиной от 14.VII.1905).

«Я думал, что сердце из камня…» – Образы стихотворения предваряют «пожар сердца» в поэзии молодого Маяковского, у которого эта метафора-символ при различных вариациях устойчива.

На закате. – Бегичева Нина Петровна (1869–1942) – родственница жены Анненского.

Старые эстонки. – Стихотворение вызвано событиями революции 1905 г., в частности в Эстонии ( Ревель – Таллинн). Непосредственным толчком к его созданию стало, по воспоминаниям близкого Анненскому человека, чтение поэтом книги B. Климкова «Расправы и расстрелы» (М., 1906).Даты жизни и творчества И. Ф. Анненского

1855–1859

20 августа (1.IX) 1855 г. в Омске родился Иннокентий Федорович Анненский. Отец – Федор Николаевич Анненский (1815–1880) – «потомственный дворянин», выпускник Царскосельского лицея (1832), занимал крупный пост в Главном управлении Западной Сибири. Мать – Наталья Петровна (в девичестве Карамолина) (? – 1889). У четы Анненских было два сына и четыре дочери.

1859–1860

Анненские живут в Томске, куда глава семьи был назначен председателем губернского правления. «Я рос до семи лет, т. е. до начала учения, под руководством няни и, частично, под присмотром француженки-гувернантки, занимавшейся воспитанием моих старших сестер. Первые годы жизни оставили в моей памяти чрезвычайно слабое впечатление… в 860 году… меня постигла очень тяжелая и долговременная болезнь, оставившая неизгладимые следы на состоянии моего здоровья в позднейшие годы жизни» («Мое жизнеописание», 1874).