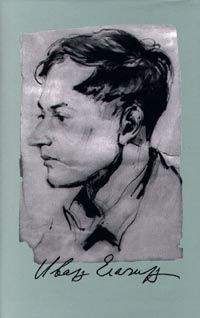

Иван Елагин - Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения

Помощь проекту

Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения читать книгу онлайн

Но жизнь теплилась, никто даже не настучал немцам про неарийское происхождение Ивана, да и не до того было замерзшим оккупантам: по пресловутым нюрнбергским законам он был бы зачислен не в евреи, а в «мишлинги»(полукровки), немедленной депортации не подлежал — это г-н Эйхман и его соратники откладывали на будущее, считали делом «второй срочности», даже в Берлине выжили кварталы полукровок, к примеру ученица Гумилева, русская поэтесса Вера Лурье. А молодежь в голодном и холодном Киеве в годы оккупации — странно писать об этом, но было так — жила искусством. Собирались молодые поэты и художники, их мужья и жены: Татьяна и Андрей Фесенко, Ольга и Иван Матвеевы, Николай Марченко, а также художник и поэт Сергей Бонгарт, — все они впоследствии эмигрировали в США, и дружба их сохранилась до конца жизни. Картины Бонгарта висели на стенах дома Елагина в Питсбурге, с Бонгартом Елагин пил пиво в Санта-Монике, поглядывая через Тихий океан в сторону родного Владивостока, Бонгарту посвятил одно из самых пронзительных своих «поминальных» стихотворений.

О «культурной жизни» русских и украинцев в оккупированном немцами Киеве кто-то и когда-то напишет книги. Она была, эта культурная жизнь, как была и раньше, при советской власти — но вопреки любой власти.

В своих воспоминаниях Титова замечает, что псевдоним Ивана — Елагин — был заготовлен еще до войны, по строке из Блока —

Вновь оснеженные колонны,

Елагин мост и два огня…

Люди, говорившие о происхождении псевдонима с самим Елагиным, свидетельствуют по-разному: то ли поэт имел в виду Елагин остров в Петербурге, то ли кивал на гравюру, висевшую у него на стене в кабинете, — изображен на гравюре был опять-таки Елагин мост, а кому-то примерещился даже поэт-масон конца XVIII века Иван Перфильевич Елагин. Ясно одно: использовать этот псевдоним Иван Матвеев стал во время войны. В первые месяцы 1943 года сочинили Иван и Ольга совместный поэтический сборник, отпечатали на машинке, обозначили на обороте титульного листа: тираж – «в количестве одного экземпляра, из коих 1 нумерованный», а на обложке проставили – Ольга Анстей и Иван Елагин. Сборник по сей день хранится в США.

Красная Армия перешла в наступление. Немцы готовились к сдаче Киева. Попадись Иван Матвеев в руки НКВД, ему предъявили бы всего одно обвинение — сотрудничество с оккупантами. И возразить было бы нечего: работал при немцах в роддоме — значит, сотрудничал. И не понадобилось бы обвинению вспоминать расстрелянного отца, эмигрировавшего деда, многочисленных дядьев и теток, частью расстрелянных (историк Зотик Матвеев), частью эмигрировавших.

Уцелев после всех арестов близких, после того, что выпало на его собственную долю, Иван Елагин понимал, что полоса везения рано или поздно кончится. А Ольга к тому же ждала ребенка. В Праге у нее еще со времен «первой волны» эмиграции жила сестра. На востоке семью ждала только гибель. На западе — неизвестно что. Выбор небогатый.

В начале осени 1943 года Матвеевы всеми правдами и неправдами погрузились в «поезд, крадущийся вором», — это из написанных после войны «Звезд», где путешествие «на запад» описано лучше любого документального отчета, — и поехали. Куда-то на Запад. Куда-то. Тогда никто не знал — куда придет поезд. Лишь бы не сидеть на месте, лишь бы двигаться

8 октября 1943 года, по дороге в Лодзь, Ольга родила дочку. Назвали Инной. 11 января 1944 года в Алленштайне, нынешнем польском Ольштыне, Инна умерла. Об этом — стихотворение Елагина «Так ненужно, нелепо, случайно…», посвященное памяти дочери. Дальше опять долгая, бестолковая череда: поезда, станции, даты. Среди них — важная: 8 января 1945 года в Берлине, чуть ли не во время бомбежки, родилась у Матвеевых вторая дочь, Елена, там же была она 2 февраля крещена.

И вот, наконец, салют Победы. Он застал Матвеевых неподалеку от Мюнхена, в казарме для «перемещенных лиц», в здании, с которого еще не скоро сбили старую надпись «Казармы СС». В комнатке, отгороженной от общего барака серыми одеялами, началась для Матвеевых послевоенная жизнь.

Следующие пять лет документированному описанию лучше не подвергать — самое достоверное читатель может найти в «Беженской поэме» Елагина да еще отчасти в беллетризованных мемуарах замечательной писательницы Ирины Сабуровой «О нас» (Мюнхен, 1972), где Елагин появляется мельком, на литературном вечере, притом под собственной фамилией (точнее — под уже приросшим к нему псевдонимом), в то время как почти всем иным героям романа даны прозвища: Елагин читает целиком свою жутковатую «Камаринскую» – там же она и процитирована. Дорога в Россию была для «перемещенных лиц» наглухо закрыта, все отлично знали, что Отец Народов решительно всех возвращенных ему союзниками бывших советских граждан считает дважды и трижды изменниками, «полицаями», которых нужно вешать, а если веревок не хватит – то стрелять, а если пуль не хватит – то всем хватит места на Колыме, где двадцать пять лет «репатрианты» будут вести для Родины (с большой буквы) добычу драгметаллов. В 1945-1946 годах в Германии, в зонах, занятых союзниками, царило безумие: генералы Рузвельта и Черчилля выдавали войскам НКВД всех, кто вовремя не спрятался от «выдач». Но безумие союзников было избирательным: например, они не признавали советской аннексии прибалтийских стран, и тот, кто мог доказать, что до 1 сентября 1939 года жил в Литве, Латвии или Эстонии, выдаче теоретически не подлежал. Не подлежали выдаче все эмигранты «первой волны» – отсюда слова Елагина:

Вру, что жил я в Сербии

До тридцать девятого.

Серая-серая, ветхая послевоенная бумага как нельзя лучше подходила для проставления на ней печатей, вырезанных из сырой картошки:

Девушка учтивая,

Перышком поскрипывай

И печать фальшивую

Ставь на справке липовой!

Между тем повальные «выдачи» в 1946 году сменились спорадическими, а потом и вовсе прекратились: очухавшаяся от послевоенного похмелья Западная Европа отгородилась от коммунизма железным занавесом. Нужно было куда-то уезжать, но почти никуда не пускали: ни в Аргентину, ни в Австралию, — углекопы и эвкалипторубы, конечно, требовались, но в куда меньшем количестве, чем было желающих убежать куда-нибудь подальше. Тем временем в лагерях «ди-пи» стало налаживаться свободное книгоиздание — то, чего «ди-пи» были начисто лишены в СССР. Вячеслав Завалишин (1915-1995) выпустил в свет ни много ни мало — собрание сочинений Николая Гумилева; те единичные экземпляры этого издания, что сохранились до наших дней, боязно брать в руки: бумага рассыпается в пыль. Большинство книг «тиснуто» вручную. «Дипилогическая азбука» Ирины Сабуровой – настоящий памятник эпохи — автором была отпечатана, автором и продавалась, экземпляр стоил пачку сигарет. Сабурова переиздала в 1972 году «Азбуку» в упомянутой мемуарной книге, но кое-что в ней существенно подредактировала, потому процитирую из нее отрывки по чудом попавшему ко мне оригиналу 1946 года. На книге нет ни штемпеля цензуры союзников, ни выходных данных: перед нами настоящий дипийский самиздат.

«Е — ехать. Некуда (пока что).

Ж — жизнь. Предмет, о котором заботятся, пока его имеют (в отличие от денег). Жизни у ди-пи нету.

3 — занятия. Занимают другу друга небольшие суммы в долг без отдачи (большие получить труднее). В современном масштабе занимаются целые страны. Чей это долг — неизвестно, а насчет отдачи поется в одной персидской песне: "От границ до Тегерана три дня пути, а от Тегерана до границы гораздо больше…" <…>

М-м-м-м — отвечает ди-пи на вопрос комиссии, кто он такой. "Я, собственно говоря, югослав, но родился в Литве, проживал до 38-го года в Румынии, а по национальности и религии — штатенлос, польский подданный. Из иностранных языков, кроме русского, разумею украинский". Комиссия обычно мало вразумляется. Настоящих людей нету.

Н — нет документов. Никаких. Одна из наиболее характерных особенностей племени ди-пи. <…>

Р — Родина. Над утратой ее пролито немало горьких слез, но дипилогическое объявление о потере гласит так: "Потеряна горячо любимая родина. Умоляем не возвращать"» [21].

А в «казармах СС» под Мюнхеном шла своя жизнь. Татьяна Фесенко, жившая там вместе с другими «ди-пи», рассказывает о том, как однажды ей повезло — устроилась переводчицей и секретарем при директрисе лагерей «ди-пи» всего мюнхенского района:

«С этой радостной вестью я и спешу к моим близким, ждущим меня в одной из крошечных клетушек, на которые при помощи шкафов и немецких армейских одеял разделены просторные помещения казармы. Шутники, давая свой адрес, говорят примерно так:

— Стучите три раза подряд в четвертое одеяло справа… <…> В одном из углов между шкафом и одеялом уже расположилась семья Матвеевых. О радости встречи говорить не приходится. И Люша, и Ваня, и Ольга Николаевна 'Старшая" — Люшина мать, были в январе 1947 года такими же интересными и живыми людьми, хотя на их лицах читалась печать безмерной усталости».[22]