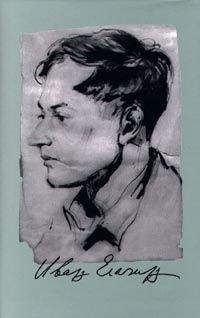

Иван Елагин - Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения

Помощь проекту

Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения читать книгу онлайн

Быть может, в русской поэзии нашего века вообще нет второго мастера, чей мир до такой степени был бы «размещен» на сцене. В 1978 году Елагин прислал мне в виде автографа свои «последние стихи» — это было нынче ставшее почти хрестоматийным стихотворение о Гамлете — «Вверху хрусталем и хромом…» Быть может, это вообще одно из лучших русских стихотворений о театре. И Шекспир появился тут не красного словца ради, мир по Елагину — театр сам по себе.

Есть тому подтверждения и в оставленных Елагиным интервью, и в письмах. В ноябре 1977 года он писал мне: «Вообще мне близок человек на фоне современности. Я, прочтя стихи, должен чувствовать эпоху, когда они написаны. Если человек пытается писать "вне времени", то он для меня и "вне вечности"». Здесь важна не только стержневая идея творчества, выстроенного Елагиным «во времени, а не в пространстве», — важны слова «на фоне ». Проще говоря, по Елагину, прежде, чем сочинять, нужно расставить декорации.

Что же за декорации в «Портрете мадмуазель Таржи»? Явно – Париж, он попросту назван в тексте. На дворе то ли 1890 год, то ли 1930-й – тут уж читатель или зритель волен сам домысливать, но обязан помнить: время тут возможно не любое, а такое, когда нет войны, нет голода. Притом вероятней из двух предложенных дат вторая, на нее указывает двухсоттысячный тираж газеты, в которой появляется «роковая» статья одного из героев (Жака), приводящая в финале к общему ликованию и двум свадьбам. А вот на дату написания (конец голодных сороковых) указывает в пьесе скупость средств, коими постановка ее может быть осуществлена. Всех-то декораций: мансарда для первых двух актов, комната домовладельца — для третьего. Актеров нужно пять: на роль героя-любовника Клода; на роль его романтичной невесты; далее, по законам жанра, следует пара комическая: лист Жак и его возлюбленная Фантин; ну, и сам г-н Таржи.

Кстати, Фантин в первом акте щеголяет в калошах на босу ногу, ревет в полный голос с первой секунды своего появления до конца акта, — а во втором акте она появляется с пальто, сплошь изукрашенным фиалками. Эти фиалки – настоящая подпись мастера в уголке картины. Перед нами римейк , проще говоря, переделка, «вторичный подход к теме» – перед нами созданная русским поэтом в Германии, в лагере «ди-пи»… «Фиалка Монмартра», версия прославленной оперетты Имре Кальмана. Ничто не случайно: когда весной 1948 года президент Трумэн подписал закон о «ди-пи» и начался широкий въезд перемещенных лиц в США, а сами «перемещенные лица» ждали «у моря погоды», т.е. визы, сочиняя римейк уже вошедшей в классику жанра оперетты, Елагин попросту заполнял время ожидания. Душе поэта, понятно, хотелось куда-нибудь в довоенный (сколько раз в истории это слово меняло значение, сколько раз было символом чего-то хорошего, чего-то ушедшего) Париж.

«Меня от гибели спасала только шутка…»

Попыток поставить «Портрет мадмуазель Таржи» ранее, чем это сделал на советском телевидении Роман Виктюк, не было. В наше Собрание сочинений пьеса включена после долгих сомнений, обуревавших не составителя, но вдову Ивана Венедиктовича: не повредит ли эта буффонада сложившейся репутации Елагина как серьезного поэта? Решили не повредит — хотя бы потому, что пьеса уже попала на телеэкран. К тому же «веселый» жанр, существовавший в творчестве Елагина параллельно с серьезным, в нынешнем Собрании сочинений практически не представлен, и «Портрет мадмуазель Таржи» — некоторая тому компенсация. Тем более, что отдельное издание пьесы в 1949 году было вообще одним из последних «дипийских» изданий. По свидетельству отпечатавшего «Портрет мадмуазель Таржи» Ю.Сречинского, книга нигде не продавалась. Да и кто бы стал покупать? Свою часть тиража Елагин хранил оригинально: подложил вместо четвертой ножки под собственный колченогий диван. В США с его багажом переехали не все экземпляры – один из них осенью 1989 года подарила мне вдова поэта, с чего, собственно говоря, началась даже не вторая, а первая жизнь пьесы: до публикации в «Современной драматургии» она была известна лишь некоторым коллекционерам и друзьям Елагина.

К лету 1950 года все необходимые визы были собраны, вещи упакованы, и Матвеевы с маленькой дочкой отправились на военном транспорте «Генерал Балу» в Нью-Йорк начинать новую жизнь. Об этом Елагин обстоятельно рассказал в третьей, последней части своих поэтических мемуаров, поэме «Нью-Йорк — Питсбург», где о многом повествуется с исчерпывающей полнотой, но только не о личной жизни поэта.

Вскоре после приезда в США Матвеевы развелись. В 1951 году Ольга Анстей вышла замуж за поэта, прозаика и литературоведа Бориса Филиппова, но и с ним брак продлился менее года. На книге 1953 года «По дороге оттуда» Елагин проставил посвящение «О.А.» — Ольге Анстей. Семья не восстановилась, но дружба между Елагиным и Анстей сохранилась до конца, до смерти Ольги в Нью-Йорке 30 мая 1985 года. Осенью 1986 года, незадолго до собственной смерти, Елагин дал на радио «Голос Америки» интервью, где сказал: «Я сейчас собираю стихи покойной Ольги Николаевны Анстей — поэта, по-моему, значительного, с таким тихим и приглушенным голосом, поэта редкого у нас, в ее стихах очень много религиозного сознания, религиозного чувства, такого "нутра", которое не свойственно нашему поколению, не говоря о том, что она просто мастер стиха. И мне хотелось бы издать ее сборник, я как раз занят тем, что подбираю стихи и готовлю к печати. Не знаю, удастся ли мне». Не удалось: у самого Елагина смерть стояла на дороге.

Но вернемся в Нью-Йорк 1950 года, когда супруги только что разошлись и Елагин, ни слова тогда не знавший по-английски, остался в чужом городе и чужой стране один.

Первое время, как у всякого рядового эмигранта, у Елагина не было в Нью-Йорке ни кола, ни двора. Прямиком с таможни он пошел искать работу.

А там, глядишь — пройдет еще дней шесть —

И у меня уже работа есть:

Я мою пол в каком-то ресторане.

Жизнь начинаю новую мою.

По вечерам я в баре виски пью

И в лавке накупаю всякой дряни.

Кто не жил в голодные годы в Союзе Советских Социалистических Республик, тот и не поймет ничего в этой строфе из поэмы "Нью-Йорк – Питсбург". Потому что слова-то какие: «бар», «виски»! И в лавках можно, пусть и «всякой дряни», но «накупить»! По американским меркам, конечно, не жизнь, а сущая нищета. А по меркам довоенного СССР, даже по меркам послевоенной Западной Европы – не просто жизнь, а жизнь американская, ни широкую ногу. Раз уж «накупаю»! Впрочем, осознание того, что между довоенным Киевом и послевоенным Нью-Йорком дистанция поистине космическая, пришло к Елагину лишь в семидесятые годы – вместо с настоящей творческой зрелостью.

А в начале пятидесятых, дорвавшись до вожделенной американской свободы, он

не знал, что с этой свободой делать. И уж подавно неясно было – как и что дальше писать: к писанию какой бы то ни было прозы, особенно журналистской, Елагин оказался совершенно неспособен.

За первый мой американский год

Переменил я множество работ –

Елагин все свои работы, от склейки пластмассы и стекол до писания каталожных карточек, в поэме сам перечисляет, и нет нужды повторяться. Но очень скоро старейшая русская газета «Новое Русское Слово», поменявшая со дня своего основания в 1910 году решительно все и по многу раз, – от формата до политического направления, не говоря о вещах более мелких, – обратила на Елагина внимание. Точнее, не столько на самого Елагина, сколько на его редкостный импровизационный дар.

Такой дар газете очень требовался: рифмованный фельетон был в ней традиционным «дежурным блюдом». «Присяжный фельетонист» «Нового Русского Слова» Аргус (собственно Михаил Айзенштадт, 1900-1970) с нагрузкой не справлялся, хотя писал быстро, но далеко не так артистично, как его предшественники, парижские виртуозы рифмованного фельетона Дон Аминадо (А.П. Шполянский) и Lolo (Л.Г. Мунштейн). И на десять лет Иван Елагин стал штатным сотрудником «Нового Русского Слова» – он был не только фельетонистом, но и корректором, а формально служил в отделе объявлений (что поделать – рифмовал и объявления). В газете его любили, зарабатывал он немного, но не бедствовал. Издательство имени Чехова, прежде чем вылететь в трубу осенью 1956 года, выпустило толстый том стихотворений Елагина «По дороге оттуда» (1953), вобравший в себя оба изданных в Германии сборника с прибавкой еще трех десятков стихотворений, – вероятно, более поздних. Весь жизненный путь поэта, от Владивостока до Киева и послевоенной Германии, уместился в эту книгу. Но Америки в ней еще почти нет. Нет в ней и детищ «фельетонной музы»: Елагин строго разграничивал три поэтические области: «для домашнего употребления», «для денег», «для печати всерьез». Фельетонная муза служила по второй графе.