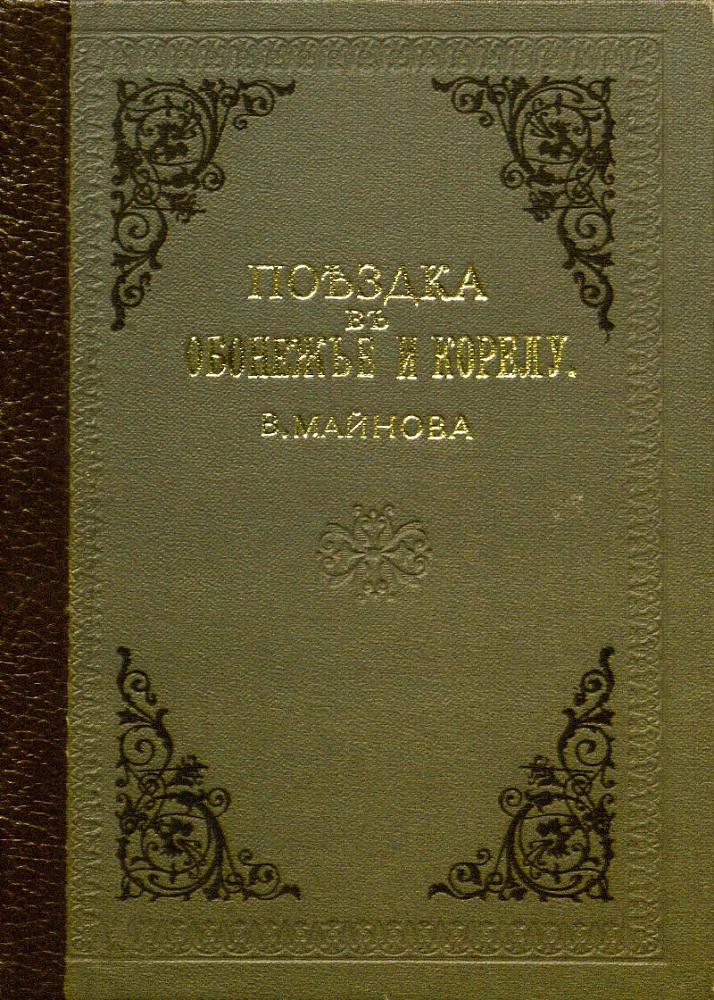

Поездка в Обонежье и Корелу - Владимир Николаевич Майнов

Помощь проекту

Поездка в Обонежье и Корелу читать книгу онлайн

Привлекши к себе дикарей, пустынники знакомили их с элементарными культурными знаниями и приучали их направлять производительность природы на улучшение своего материального быта; так Кирилл Челмогорский приучает лопарей употреблять для вскапывания земли кочерыгу, Тарасий Пияльский научает тамошних жителей вываривать соль из воды одного ключа и т. п. Наконец, нельзя не сознаться, что обители обонежских отшельников были единственными проводниками грамотности в роды финских народцев. Такими-то пионерами цивилизации и были: Кирилл при подошве горы Челмо, Корнилий на Палеострове, Лазарь на острове Муромле, Александр Ошевенский на реке Чурьюге, Пахомий на Кене, Александр Свирский, любимец народный, вечный стоятель за бедного человека, Никифор и Геннадий на озере Важене, Адриан на берегу Ладоги, Афанасий на Сяндемозере, Иона на Яшезере и Макарий на озере Высоком.

XI

Если Нева уже названа красавицею, то Свирь всеконечно больше её заслуживает этот эпитет. Свирь почти вдвое уже Невы, хотя и не везде, но зато, где у Невы лишь намеки, там у Свири действительность. Нева красуется рощами — Свирь почти сплошь обрамлена прелестнейшим лесом; берега Невы картинно возвышаются над уровнем воды — на Свири обрывистые берега переходят уже в скалы; вода промыла эти скалы и обнажила напластования; цвета пластов то и дело меняются, одна картина уступает место другой, еще более красивой; на Неве сотни кабаков, этих признаков бечевника, — на Свири их тысячи; Нева обладает лишь намеком на пороги — на Свири пороги представляют уже «действительную опасность; пароход то и дело свистит, останавливается и принимает местных лоцманов с бляхами на груди, капитан не сходит с мостика, а лоцмана так и вперяют глаза вперед; быстро, под ловкими поворотами руля, несется красивый и большой пароход чрез журчащую луду; вот так и кажется, что сейчас ударится о камень, но ловкий маневр лоцмана — и пароход повернул в бок. Масса судов встречается с нами то на бечеве с сарафанницами за погонщиков тощих волоковых лошаденок, то на буксире у малюток-пароходов. Вот пароход остановился как раз перед порогом — надо дать пройти по опасному месту каравану из 25-30 унжаков, нагруженных низовою пшеницей; на палубах унжаков сидят не у дела парни, наигрывая на всероссийской гармонике плясовую, а девки и молодухи пляшут нижегородскую пародию на французскую кадриль. Ни удали, ни действительной веселости; не то они это перед пароходом вздумали пощеголять своим уменьем, не то и в самом деле обезьянство взяло верх и изгнало русский танец.

Далее по реке движется что-то неуклюжее, странное, некрасивое — это сомина с Соловецкими богомольцами. На небольшой барке, вроде тех, которые зачастую можно видеть приходящими вечером со взморья и других тоней к Петербургским садкам, столпились на палубе 60-70 человек обоего пола; ни на ком лица нет, да оно и понятно, потому что все эти добровольные страдальцы вытерпели в пути то, что снести может не всякая натура: и голодно, и холодно, и болезни — все это сделало из них каких-то живых мертвецов. Путь их лежит из Петербурга на Шлиссельбург, Сермакс, Вознесенье, Петрозаводск, Повенец и далее, через Сороку преимущественно (редко на Суму и еще реже на Нюхоцкую слободу), по Онежской губе на Соловки; стоит только увидать их, возвращающихся по Свири, чтобы представить себе, что они должны вытерпеть, едучи по каналам. Медленно двигается мимо нас эта барка и, трудно поверить! — страшное зловоние обдает нас! Грязь царствует на Соловецкой сомине, разврат производится открыто, недостаточность