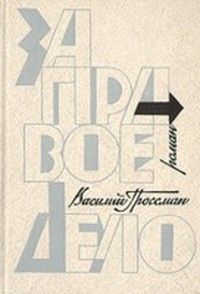

Василий Гроссман - За правое дело

Помощь проекту

За правое дело читать книгу онлайн

235

В изд. 1954 г.: «…видимость…»

236

В изд. 1954 г. далее:

«Пусть же сохранится и будет передана грядущему простодушная мера ценности и значимости человека, откованная в честной кузне трудовой советской демократии».

237

В оригинале ошибочно: «…продолжена…».

238

В изд. 1954 г. далее: «…состояние, подобное вдохновению. Дело было не только в решимости отдать свою жизнь, дело было в страстном, трудовом порыве вложить с наибольшим смыслом все свои силы в борьбу».

239

В изд. 1954 г. далее:

«Красноармеец, слышавший разговор комиссара с заряжающим, ответил:

— Оттягиваться, товарищ комиссар, некуда, надо подтягиваться».

240

В изд. 1954 г. далее:

«Труд советского народа и его армии, организующая воля Коммунистической партии подготавливали остановку чугунного, весящего миллионы тонн колеса войны, катившегося с запада на восток по советской земле».

241

Федоренко Яков Николаевич (1896—1947) в 1940—1942 гг. занимал должность начальника Автобронетанкового управления Красной Армии; был представителем Ставки Верховного Главнокомандования в Московской, Сталинградской и Курской битвах и многих других крупных операциях.

242

Хрулёв Андрей Васильевич (1892—1962) — советский военный и государственный деятель. С августа 1941 г. — зам. наркома обороны СССР — начальник Главного управления тыла Красной Армии, с марта 1942 г. одновременно нарком путей сообщения СССР.

243

…о зольности солярки…— Зольность топлива — количество золы, остающееся после полного его сгорания. С увеличением зольности уменьшается теплота сгорания топлива и увеличивается его расход.

244

В изд. 1954 г. далее: «В воздухе он по-прежнему напористо и устремленно думал о том же, о чем думал на земле, в ночных канцеляриях и приемных, в бессонных кабинетах, ярко освещенных сухим электрическим светом».

245

В изд. 1954 г. далее: «…ватага ребят, взбирающаяся на курящуюся серо-голубым сернистым дымком глеевую гору, вспомнилось то чувство, с которым он глядел с вершины этой горы на лежащий внизу шахтный копер, на темно-красный дым, подобно жерновам, крутящийся над кауперами доменных печей, на волнистую степь в тумане, пыли, заводском дыму».

246

В изд. 1954 г. далее:

«И во все дни своего пребывания на уральском заводе Виктор Павлович остро ощущал и чувствовал, что его мысли, его знания — все это принадлежало заводу, служило ему, имело смысл и ценность лишь оттого, что понадобилось заводу. И именно здесь, где он, забыв о том, что было содержанием его каждодневной жизни, все силы свои напряг для службы заводу, именно здесь Штрум просто и ясно почувствовал, насколько важна, душевно необходима эта возникшая у него связь с десятками трудовых людей».

247

В изд. 1954 г. далее: «И, очевидно, Кореньков крепко вошел в жизнь завода, так как Штруму часто приходилось слышать: „А ты посоветуйся с Кореньковым… ведь Кореньков предупреждал… помнишь, Кореньков сказал…“»

248

В изд. 1954 г. далее: «А люди с высоты не казались маленькими и затерянными в этой громаде цеха, они, уверенные хозяева, заправляли всем тяжелым и могучим движением, огнем, рождавшим сталь».

249

В изд. 1954 г. далее:

«— Да, уж наш парторг и сам не отдыхает, но уж никому не даст схалтурить,— сказал Громов».

250

В изд. 1954 г. далее: «Дел-то у вас миллион примерно».

251

Яко наг, яко благ, яко нет ничего (опричь простоты) — пословица; означает: бедный, ср.:

Безъ уплаты въ долгахъ, какъ въ шелку молодецъ,

Что изъ фатовъ ли фатъ, фатовства образецъ,

А надеждъ-то надеждъ — и не счесть у него...

Яко нагъ, яко благъ, яко нѣтъ ничего!

252

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г. (дополнения взяты в угловые скобки): «‹Не усталость, не изнеможение были в нем, а живая сила.›

Все, казалось, слилось ‹вместе в суровом и дивном единстве›: и мечты детских лет, и ‹каждодневный упорный› труд ‹исследователя. Все слилось: и его душевная боль›, и жгущая день и ночь тоска, и ненависть к темным силам, вторгшимся в ‹мирную› жизнь ‹советских людей, и величественная мощь всенародного труда, к которому он приобщился на Урале›, и рассказы Александры Владимировны о беде, бушевавшей на Волге, и горестные, молящие о помощи глаза колхозницы на вокзале в Казани, и его вера в счастливое и свободное будущее своей Родины‹, и его желание служить народу›.

Он почувствовал, что в этот ‹грозный› трудный час народной жизни, в этот ‹грозный› трудный час своего сердца он не бессилен, не покорен судьбе‹, а готов напрячь все свои силы для тяжкого и упорного труда›.

И он чувствовал и понимал, что силы для этого труда недостаточно черпать в одном лишь упорстве и целеустремленности исследователя‹, что силы для этого труда нужно искать в кровной и неразрывной связи своей души с душой народа, в страстном желании народного счастья, которое ощутила его подавленная горем душа›».

253

Бремсберг — наклонный ствол в шахте, предназначенный для спуска полезных ископаемых в следующий горизонт.

Квершлаг — горизонтальная или наклонная подземная выработка, идущая по пустым породам под углом к месторождению полезных ископаемых и служащая для транспортировки грузов, передвижения людей, стока вод.

254

Шпур — цилиндрическое узкое отверстие, пробуриваемое в горных породах и наполняемое взрывчатым веществом для взрыва массива породы.

255

Последующие главы второй части, начиная с этой, посвященные теме промышленности тыла и связанных с ней производственных конфликтов, нацеленные на создание достойного эпопеи образа самоотверженного рабочего человека и поэтизации его труда, носят следы весьма скрупулезной переработки,— не только идеологического, но и художественно-стилистического характера. Не приводя всех многочисленных дополнений текста, далее ограничусь только несколькими примерами. В частности, отмеченный фрагмент в изд. 1954 г. предваряется словами: «Для него картина завода и шахты была всегда прекрасна, и…».

256

В изд. 1954 г. далее:

«Должно быть, поэтому так трогали вывески над беленными известкой бараками, оповещавшие, что в бараках находится школа-семилетка, рудничные ясли, консультация для кормящих матерей».

257

Трудовые батальоны периода Великой Отечественной войны — военизированная форма принудительной трудовой повинности представителей определенных категорий советских или иностранных граждан, как правило, депортированных,— не индивидуально в порядке уголовного наказания, а в административном порядке.

258

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«Ивана Павловича вроде как бы и огорчало, что у этого сухого и недоброго человека работа шла хорошо. Язев не только администрировал, он был сведущим инженером, отлично разбирался в технических вопросах, связанных с проходкой новых выработок, с эксплуатацией крутопадающих пластов, его считали знатоком и по механизации отбойки и откатки и по скоростным методам нарезки лав; в Наркомате угольной промышленности Язева ценили, часто премировали, а недавно даже наградили орденом.

А Новиков, вглядываясь в его красивое, спокойное лицо, все покряхтывал: может быть, и дельный он инженер, и толковый начальник, а душа не лежала к нему».

259

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г. (дополнения взяты в угловые скобки): «В это ‹короткое› мгновение Иван Павлович вспомнил, казалось, десятки важных вещей, которые хотелось ему сказать. И раздраженное желание высказать Язеву свои упреки: почему же он отказал откатчице Брагинской в содействии, чтобы устроить мальчика в интернат, а сегодня так жалостно говорит о ней; почему ‹так сурово› сказал рабочим, что можно жить и в нетопленых общежитиях, а у себя на квартире печи поставил кафельные; хотелось сказать, ‹что действительно ведь трудно приходится,› что паек ‹вправду› недостаточен, что многие живут в сырых землянках, что люди к концу смены на ногах еле держатся; ‹хотелось сказать и про брата, который с первых дней на фронте, и про то, как сердце болело, когда покидал он оставленный немцам Донбасс, так болело, что он, сильный и спокойный человек, шахтер, мучился, стонал, словно тяжелораненый, в вагоне, прижавшись лбом к стеклу, и глядел при свете далеких пожаров на те шахты, где он работал, где шла его жизнь;› хотелось рассказать, как он видел на уральском разъезде похороны умершего в санитарном поезде молоденького паренька-красноармейца, как вынесли его, словно птенчика, на носилочках и закопали в мерзлую землю; ‹хотелось сказать об огромной народной беде, которую он чувствовал, сам пережил, о том, что он думал о Гитлере, о проклятом фашистском войске, дошедшем сегодня до чистой волжской воды, о том, что нет на свете дела лучше, чем шахтерская работа;› хотел сказать он и о том, как любит он свою дочку, как болеет она здесь, не переносит местного климата‹, как вечером читают они с женой Некрасова, поглядят друг на друга украдкой — и у обоих слезы на глазах›; хотел сказать, как отец умирал, все ждал приезда младшего сына из армии, а тот не смог приехать, что не пришлось брату проститься с могилой отца и матери, теперь там немцы топчутся!»