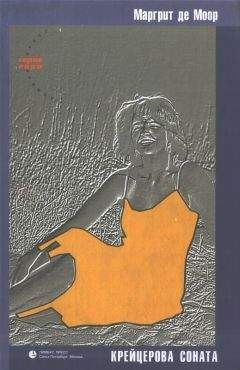

Маргрит де Моор - Крейцерова соната. Повесть о любви.

Помощь проекту

Крейцерова соната. Повесть о любви. читать книгу онлайн

— Разве конец — это не всегда начало чего-то нового? — с пафосом обратился ко мне Ван Влоотен.

Конец его любви к Инес стал одновременно началом его слепоты, и неудивительно, что он рассматривал и то и другое как два взаимосвязанных полюса рока. Разумеется, в начале он был в тяжелейшем состоянии. Беспомощность и отчаяние — неизбежные спутники человека, свет для которого померк. “Где бы я ни был, там, кроме меня, никого не было. То, что я называл своим “я”, оказалось упрятанным под черный стеклянный колпак. А весь мир куда-то растворился. Мир — это ведь то, что мы познаем, ощущая и воспринимая, — это его главная отличительная черта. На близком расстоянии вполне пригодны руки, нос и рот, но для дали, как ни крути, нужны глаза. Мне часто снились сны. Они были немые, заполнявшие их призраки мгновенно улетучивались, стоило мне только открыть глаза. Проводя рукой по голове, я чувствовал колючки — это снова потихоньку начали отрастать волосы. Вот и всё. Моя вселенная была невелика, она состояла из моего тела, заключенного между двумя простынями. Не проснувшийся интерес к жизни, а тошнотворный страх выгнал меня однажды из постели и заставил вытянутыми руками исследовать размеры моей комнаты, ее стены и углы”.

Весна выдалась дождливая. Поджав колени, Ван Влоотен сидел в кресле-качалке на веранде родительского дома. Со всех сторон его окружали привидения: его родители, сестра Эмили, друзья, прислуга. При нем все ходили на цыпочках, понижали голос, угадывали его желания, прежде чем они у него возникали. “Уйдите, — думал он про себя. У меня болят руки, ломит колени. Что общего у меня с вами?”

— Я научился определять свой темп по стволам деревьев, встречающимся на пути во время прогулки.

Ван Влоотену, очевидно, пришла в голову какая-то мысль. Он немного помолчал, затем повернулся ко мне.

— А не кажется ли вам, — спросил он, — что личное счастье, неважно какое оно, большое или маленькое, — это скорее черта характера, а не внешние обстоятельства?

Я не ответил, потому что в эту минуту рядом с нами в проходе появился стюард с тележкой. “Что вы будете: коньяк или же вы предпочитаете арманьяк?” В сумраке я наблюдал за Ван Влоотеном, который поднес рюмку к носу. “Он прав”, — подумал я. Но даже в том, как он покачивал рюмкой, чувствовалось его уязвленное самолюбие.

Впрочем его голос звучал по-прежнему миролюбиво. Он сдвинул спинку своего кресла, я последовал его примеру. Почему-то я предчувствовал более благоприятный поворот событий. Мне казалось, я уже высказывал ему мысль о том, что не только глаза, но и уши могут стать важным посредником между человеком и небосводом, между человеком и сторонами света и что… Он перебил меня, закашлявшись:

— Как я уже говорил, весна выдалась дождливой.

Холод, дожди. Сидя в своем кресле-качалке, он слышал, как барабанят капли по молодым листочкам каштана и как еще тише и ритмичнее шуршат они в листве берез — березовая аллея протянулась вдоль подъездной дорожки к дому и вдоль гаражей до самого поросшего травой бугра, на котором паслись упитанные светлогривые пони его матери.

Ночью в постели он слышал, как поднимается ветер и то усиливается, то стихает капризный дождь. Он легко различал наклонную черепичную крышу, вертикальную стену фасада, дверь в углублении ниши, крыльцо, с которого стекала вода, бесконечно шурша по газонам и дорожкам, ручьями бежала до самого шоссе, по которому в сторону Амстердама и Гааги мчался поток машин. В утренней тишине он слышал, как из кустов выползают ежи и с шумом пробираются во двор под кухонный навес, чтобы поскорее допить молоко из кошачьих мисок.

Однажды, примерно около полудня, он по звуку различил высоко в небе самолет. Его гул приближался и в то же время отклонялся куда-то вбок и назад, то вниз, то вверх, и вот наконец резкие вибрации заполнили собой все пространство. Словно перед ним вдруг раскрылся атлас, он увидел местность, над которой пролетал самолет, и одновременно словно рассматривал картинку из рекламного проспекта авиакомпании — пунктирные линии, расходящиеся в разные стороны, подобно хвосту ракеты: в сторону Парижа, Вены, Берлина, Цюриха… В эту минуту для него началась его новая жизнь.

Но первое, что пришло ему в голову, были не гостиницы и не парки, в которых ему когда-либо приходилось бывать с родителями, и даже не художественные музеи, — его неудержимо потянуло в концертные залы — Зал Плейель, Музикферайн, берлинскую Филармонию, Музикхалле. В тот вечер, дождавшись, когда все в доме улягутся спать, он пошел в гостиную слушать “Весну священную”. Это были пластинки на 78 оборотов, запись 1946 года, играл Пьер Монто в сопровождении симфонического оркестра Сан-Франциско, и может, один лишь Господь Бог был свидетелем того, с какой сосредоточенностью он вставлял в проигрыватель одну за другой все десять пластинок, менял стороны, с трепетом слушал это разворачивающееся с эпическим размахом музыкальное произведение, сопровождаемое шипением и треском, благодаря иголке, опущенной на вращающуюся с бешеной скоростью пластинку.

— Если сравнивать с другими, это было на редкость удачное исполнение, — сказал, обращаясь ко мне, Ван Влоотен. — Довольно много ошибок, но Боже правый, спроси меня сейчас, кто еще с таким сладострастием сумел передать этот зловещий ритм, этот угрожающий темп, этот непростительный восторг, которым сопровождается убийство девушки…

Его фраза перешла в задумчивый вздох.

Вскоре после этого он по заданию газеты “Фадерланд” отправился на выступление “Деллер Консорт” в Гаагской Дилигенции. Сопровождать его вызвалась сестра Эмили. “Теперь она порядочная зануда, — рассказывал Ван Влоотен, — но тогда была милая хохотушка, только что окончившая частный пансион в Брюсселе”. Когда контртенор начал песню Перселла и шекспировский текст стал понятен до последнего слова, она из лучших побуждений положила руку поверх руки брата, из лучших побуждений, разумеется, но только это было ошибкой — он прочел в этом жесте близорукость чувствительной души, заметившей его очарованность звуками, но не сумевшей понять, что причиной тому была не горечь утраченной любви — вовсе нет, — а некая феноменальность, которая была выше в том числе и его понимания: “If music be the food of love, come on come on, come on come on, till I am filled am filled with joy!”[2]

И затем для него началась жизнь, состоящая из такси, поездов и самолетов, но все дороги вели к креслу возле прохода в том или ином концертном зале. Поначалу он делал записи, заносил в блокнот ключевые слова, которые ему потом зачитывал кто-либо из домашних или, когда ему случалось остановиться в гостинице, — горничная с серьезными интонациями в голосе. Но уже скоро его память перестала нуждаться в этих подпорках, выдавая из тишины молчания его собственные темы и идеи с такой услужливостью, что пишущая машинка начала казаться ему слишком громоздкой, и он надиктовывал статьи редакторам прямо по телефону в отточенном, отредактированном виде. Он утверждал, что Шопен — это классицист, что Лист за четыре минуты звучания своей “Мрачной гондолы” погружает нас в мир куда более странный, чем весь мир вагнеровского “Кольца”, и еще он заявил, что Альбан Берг в одном из своих струнных квартетов сплел воедино собственные инициалы с инициалами своей тайной возлюбленной, поместив их в нотную последовательность а-b-h-f (эту гипотезу в свое время сочли “беспочвенной”, но позднее выяснилось, что так все на самом деле и было: возлюбленную звали Ханна Фухс). Будучи материально независимым, он писал, о чем сам пожелает, и таким образом в “Нью-Йорк таймс”, к примеру, могла появиться страстная речь в защиту второй симфонии Маттейса Вермёлена — “дикая, топочущая нидерландская “Весна” — а “Провинциальный Зеландский вестник” вдруг помещал его подробную рецензию на “Лулу”, поставленную в Венской государственной опере с феноменальным исполнительским составом.

Быть критиком — это значит быть защитником. Он защищал музыку своего времени, потому что она больше всего в этом нуждалась, но в душе не делал различия между музыкой прошлого и настоящего. Так он привел однажды один очень старый аргумент в пользу самого что ни на есть нового, наисовременнейшего, сверхсложного произведения Стравинского “Плач пророка Иеремии”: “Чтобы его понять, — заявил он, — слушатель до конца пьесы должен уверовать в Бога”. Еще он писал, что существуют отдельные пианисты, в исполнении которых Бетховен и Шуберт звучат как авангардисты, каковыми они в свое время были и до сих пор остаются; такие исполнители во время своей игры превращают нас, слушателей, в соотечественников этих титанов музыки, позволяют услышать то, чего мы никогда прежде не слышали.

Ван Влоотен подробно рассуждал о том, что музыка бросает вызов времени. Во “Франкфуртер Альгемейне Цайтунг” он один раз коснулся творчества русского композитора Галины Уствольской, гениально одаренной женщины, еще десятки лег пребывавшей в безвестности, несмотря на высказанные им в ее адрес дифирамбы. Он разыскал ее в Ленинграде. Замкнутая женщина. Крохотная квартирка на одной из гигантских окраин. Его привезли на машине посольства. Порой физический недостаток может сослужить добрую службу. Нелюдимая композиторша взяла у него из рук его визитку на немецком языке, пригласила в дом и угостила чаем. И часа не прошло, как они с ее коллегой-виолончелистом уже играли для него “Большой дуэт для виолончели и фортепиано”. Он был до глубины души потрясен. Впоследствии, в одной из своих довольно подробных экзальтированных статей о ней, он не мог снова не упомянуть о Боге, который, судя по всему, любит музыку, но не жалует изобразительное искусство. Возможно, в утешение себе, слепому, наш критик, воспитанный в духе агностицизма, писал: “Поскольку время — одна из ипостасей Бога, то не удивительно, что он ценит по достоинству музыку, которая есть не что иное, как игра человека со временем, в то время как изобразительный образ, пытающийся остановить мгновенье, возбуждает в нем гнев”.