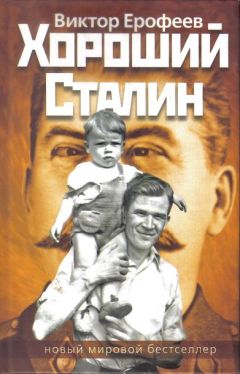

Виктор Ерофеев - Хороший Сталин

Помощь проекту

Хороший Сталин читать книгу онлайн

5

Каждый день в наши окна нестройно текла похоронная музыка. Мы с женой снимали крохотную квартиру, принадлежащую венскому водителю моего отца, напротив Ваганьковского кладбища. На старом кладбище уже давно не хоронили, но разрешали «подхоранивать» к родственникам, кроме того, как всегда, все было можно «в порядке исключения». Возле дома была мастерская гробов. Их свежевыкрашенные крышки выставлялись прямо на улице для просушки. Наш полуторагодовалый сын из сидячей коляски хватался за крышки рукой. Те падали, к неудовольствию гробовщиков. Кладбищенская атмосфера способствовала дьявольскому плану: мне захотелось похоронить советскую литературу.

После знаменитой «бульдозерной выставки» под открытым небом, запрещенной и раздавленной бульдозерами (1974), при содействии мирового общественного мнения художники отвоевали себе завидную тень независимости: социалистический реализм отступил. У меня перед глазами стоял пример московских авангардистских художников. С литературой дело доходило до дикости: достаточно было в стихах употребить несколько раз слово «черный», как поэт обвинялся в антигосударственном пессимизме. Единственный либеральный журнал «Новый мир» был разгромлен в конце 1960-х. Иногда мне удавалось читать рассказы с эстрады. На вечере «творческих дебютов» в московском Доме актера, что сгорел много позже на Пушкинской площади, после танца юной балерины, я прочитал, запинаясь от волнения, свой рассказ «Едрена Феня» о граффити в общественных уборных, вызвавший в зале шок. Молодой хуй пьянит женщину. Но дело не в теме. Рассказ уже был включен в бытие. Он жил и дрожал, как человеческая печень под пленкой, он переработал содержание, тему, самого себя в стиль, отождествился со стилем. Он был рассказ-стиль. Больше ничего не требовалось доказать. Пожилой актер, словно высвеченный прожектором, крикнул на весь зал хорошо поставленным «мхатовским» голосом: — Это махровая пакость!

Несмотря на брежневский откат к сталинизму, я сумел в первой половине 1970-х дважды обыграть цензуру, напечатав в журнале «Вопросы литературы» (после ухода Твардовского из «Нового мира» эти бледные языки либерализма быстро заметила интеллигенция) первое в России эссе о маркизе де Саде, а затем — о Шестове. Власти насторожились. Статью о Шестове (красная обложка, десятый номер, 1975 год) отдел культуры ЦК объявил «идеологической ошибкой» журнала. Отец попытался пристроить меня переводчиком при ЮНЕСКО (после своего возвращения из Парижа) — директор Института мировой литературы Барабаш отказал мне в характеристике и стал выдавливать из Института.

Что стало бы со мной, не поскользнись я, не ведая того, на Шестове? Остался бы в Париже или предпочел умеренно конформистский со временем путь? Что удалось бы написать или я бы проел свои способности в парижских ресторанах?

Но у меня уже не было выбора. В отличие от большинства своих коллег, интеллигенции в целом, я о властях знал не понаслышке. Я был сыном власти, формально принадлежа к московской «золотой молодежи». Это были дети членов Политбюро, помощников Брежнева, министров, послов, военачальников. Они обычно женились между собой, патронировали хоккейные команды, имели приличные квартиры с югославской мебелью в кунцевском «Дворянском гнезде», ездили на сафари в Африку, катались на водных лыжах по Москве-реке, устраивали пикники на правительственных дачах, разглядывали порножурналы, украденные из письменных столов своих отцов, трахали материнских парикмахерш, на которых порой им приходилось по острой нужде жениться. У них были конспиративные клички из обрывка знаковых тогда фамилий, типа Кузя или Капа, создававшие атмосферу таинственной элитарности, прикрывавшей их самоуверенность, похотливость и тупость. Я общался с ними редко, но с любопытством, через них проникая в мелкие тайны власти, мельком видя их отцов, любивших на отдыхе по-свойски «забить козла», посмотреть запрещенные для широкой публики американские боевики. С кем я был знаком несколько ближе, так это с семьей главного партийного чиновника по культуре, Василия Шауро, белоруса со скорбным лицом, который и задушил «Новый мир», но который долгие годы был тайно влюблен в его страстную читательницу — мою маму и даже в укромном месте хранил ее заколки. Мама безжалостно считала Шауро «серостью», но в доме принимала. Сидя на диване в нашей столовой, он рассматривал репродукцию картины Сальвадора Дали с изображением обнаженной Гали.

— Как же можно изображать свою жену голой! — возмутился Шауро, захлопнув альбом.

Было ясно, что никакой Шауро, прозрачно намекавший мне, что, вступи я в партию, он бы взял меня в свой отдел командовать культурой, не мог мне помочь напечатать мои рассказы. Глядя на него невинными, дружескими глазами, я думал о реакции властей на мою «бомбу». Я знал, что с ними можно разговаривать только с позиции силы, и аккуратно искал этот рычаг. И нашел — это будет альманах «отверженной литературы», состоящий из текстов, запрещенных советской цензурой, по принципу: «Смотрите, что они не печатают! Смотрите, чего боится власть!» Это было желание выставить власть в голом виде.

Под словом «цензура» я имею в виду обобщенный образ. В предварительную цензуру отдавали любое издание тиражом более 20 экземпляров. Но цензоры редко накладывали запрет на публикации. Рукописи «рубили» еще в редакции, сознавая, что пропуск «крамолы» означает потерю работы. Редакторы смотрели на тебя просящими глазами: «Ты же не хочешь лишить моих детей куска хлеба!» Советская власть умела руководить людьми.

Однако в 1970-е годы власть уже находилась в полураспаде, время стало мутным, требования — непрозрачными. Когда я, в свои 23 года, принес в «Вопросы литературы», которые любовно называли «Воплями», рукопись статьи о Саде, никто не знал, что такое Сад. Мне отказали. Через год я принес тот же текст, не изменив ни слова. «Теперь лучше», — сказали в журнале, привыкая к Саду, и попросили написать статью о роли садизма в буржуазной культуре. Я снова принес тот же самый текст через год. «Ну вот, — кивнули, — это годится». Я вставил в эссе цитату из Энгельса как эмблему лояльности, не относящуюся, впрочем, ни к коммунизму, ни к Саду, — текст напечатали. На следующее утро я проснулся знаменитым «в узких кругах». Я понял: есть поле для игры, маленькое, но — есть. Умный текст на незнакомую тему сбивал редакцию с толку. С этой мыслью я написал о Шестове. Позже, в конце 1980-х, я столкнулся с западной редактурой, ориентированной на рынок, и убедился, что она не смотрит на меня просящими глазами. «Наши читатели считают себя умными, — сказал мне главный редактор самого „умного“ нью-йоркского журнала, отвергая мой материал о Набокове. — Если они прочтут вас и не поймут, они разочаруются не в себе, а в журнале, и не будут нас покупать».

<>Изобретатель «бомбы», я видел ее состав в гремучей смеси либеральных писателей и писателей-диссидентов. Соединить в неподцензурном альманахе известных всей стране авторов, которых власть использовала «на экспорт», как Вознесенского, с диссидентами, вычеркнутыми из жизни, и показать их общий протест, значило обвинить власть в сознательном уничтожении культуры и подтолкнуть на уступки. Бродя по нестройным аллеям Ваганьковского кладбища, разглядывая надгробья, защищенные от живых серебристыми заборчиками, и переживая за тех, кто умерли молодыми (почему их так много?), я обдумывал предварительный список авторов, но понимал, что одному мне с затеей не справиться. Не хватало ни связей, ни авторитета среди писателей.

Слова из предисловия к «Метрополю», как был назван альманах, что он родился на фоне зубной боли, не только метафора. Известно, что у писателей плохие зубы. С центровым «западником» тогдашней литературы Аксеновым мы лечили зубы в стоматологическом центре на улице Вутечича. Нас посадили в соседние кресла. Это был сюрреалистический интерьер: огромный зал без перегородок, наполненный зубовным скрежетом. Здесь я и соблазнил, напустив на себя равнодушный вид, прославленного друга моим проектом.

— Давай издадим альманах на Западе, — откликнулся Аксенов.

— Нет. Издадим его здесь, — настоял я.

В Переделкино, на холодной террасе давно не ремонтированного Дома творчества, я привлек к составлению альманаха «высоколобого» автора романа «Пушкинский дом» Андрея Битова. Мы с ним дружили. Он считал меня Ломоносовым наоборот. Третьим соблазненным стал мой сверстник, сибиряк Евгений Попов, чей прозаический дебют в «Новом мире» в 1976 году обратил на себя внимание. Мы познакомились с Поповым в том же году в Переделкино на совещании молодых прозаиков и подружились, скорее всего, потому, что мы не похожи друг на друга. Когда я сказал ему об идее альманаха на ваганьковской квартире, Попов, ничего не говоря, обнял меня почти что по-евангельски. Затем, уже по рекомендации Аксенова, к нам присоединился абхазский Фолкнер с общероссийским именем — Фазиль Искандер. Это было ядро заговора, команда сильная, и дело закрутилось.