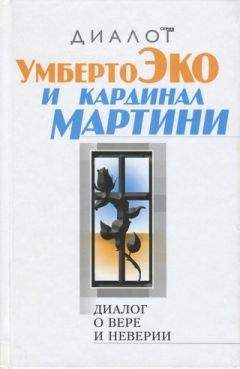

Умберто Эко - Диалог о вере и неверии

Помощь проекту

Диалог о вере и неверии читать книгу онлайн

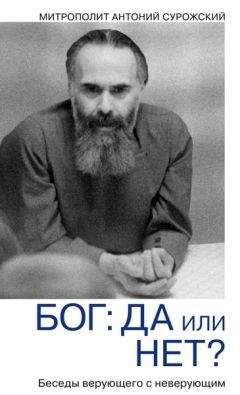

Возможен ли подобный диалог между верующими и неверующими, в особенности — между католиками и людьми светскими? Из бесед с некоторыми неверующими я понял, что за их моральным поведением кроется некая глубокая, в каком-то смысле даже абсолютная причина. Например, очень хотелось бы знать, на чем основано стремление к близости и солидарности у людей, не признающих ни Бога, Отца и Создателя нашего, ни Брата нашего Иисуса Христа. Мне кажется, эти люди в той или иной степени ощущают присутствие в нас другого. Он всегда — часть нас самих, любим ли мы его, ненавидим или остаемся к нему безразличны.

Может показаться, что эта концепция другого внутри нас и рассматривается некоторыми течениями светской мысли как экзистенциальное основание для солидарности. Для меня это поразительно — особенно, когда я вижу этот принцип в действии, вижу, как он ведет к солидарности между людьми, казалось бы, совершенно друг другу чуждыми. Поражает и то, что, если вспомнить размышления ап. Павла о едином Теле, членами которого мы все являемся (см. Кор 12 и Рим 12), концепция «другого внутри нас» обретает силу и реальность и может быть понята даже как путь к христианской вере. Но достаточно ли этой концепции самой по себе, без трансцендентного оправдания и обоснования? Сохраняет ли она силу абсолютного убеждения? Можно ли распространить ее, к примеру, на прощение врагов? На последнее едва способны даже религиозные традиции, лишенные слова и примера Иисуса Христа, с креста простившего Своих палачей. Что же сказать о безрелигиозной этической системе?

Признаю: на свете есть множество людей, которые живут достойно, а порой и совершают самоотверженные и героические поступки, не имея никакого трансцендентального основания для своей нравственности, не задумываясь о нем, не обращаясь к Господу Создателю, не вспоминая о Царстве Небесном, не думая ни о смерти и воскресении Иисуса Христа, ни о дарах Святого Духа, ни об обетовании жизни вечной. Сам я именно из этих понятий вывожу свои нравственные убеждения — убеждения, которые, надеюсь, несмотря на всю мою слабость, всегда будут просвещать мою жизнь и указывать верный выбор. Но без таких или подобных принципов — где найти свет, где взять силу действовать во имя добра не только, когда это легко, но и когда силы твои подвергаются страшному испытанию, когда ты смотришь в лицо смерти? Почему альтруизм, искренность, справедливость, уважение к другому, прощение врагов — добро? Почему следует предпочесть эти ценности, а не противоположные? Почему за них стоит идти на смерть? И как точно определить в конкретной ситуации, какой поступок альтруистичен, а какой — нет? Как могут побеждать ценности, висящие в пустоте? Если даже тем, чьи принципы незыблемы, приходится выдерживать тяжкую борьбу с собой, что станет с теми, на чьей стороне — лишь слабые, неопределенные, зыбкие аргументы?

Мне трудно понять, как может человек, вдохновляемый этими идеалами (альтруизмом, искренностью, справедливостью, солидарностью, способностью прощать и тому подобное), не сдаваться на милость обстоятельств, когда идеалы его не коренятся в метафизических принципах или в вере в личного Бога.

Очень важно найти между верующими и неверующими общую этическую почву, чтобы мы могли вместе трудиться над улучшением человеческого рода, над водворением повсюду мира и справедливости. Обращение к человеческому достоинству четко устанавливает принцип, способный служить универсальным основанием для мысли и действия: никогда не использовать другого человека ради своей выгоды, всегда и везде уважать свободу другого, каждого человека рассматривать как самоценную и неприкосновенную реальность. Но рано или поздно настанет момент, когда человек спросит: почему? Что за этим стоит? На чем основано понятие человеческого достоинства, если не на том, что человек открыт чему-то большему и высшему, чем он сам? Это — единственный способ возвысить человеческое достоинство над насущными нуждами и потребностями, единственный путь гарантировать неприкосновенность личности — неприкосновенность, которую уже никто не сможет поставить под сомнение.

Мне хотелось бы подчеркнуть все, что помогает верующим и неверующим действовать сообща на благо человечества и забыть обо всем, что может этому помешать. Однако не могу не сознавать, что, поскольку в наших фундаментальных принципах нет согласия, рано или поздно какая-нибудь экстремальная ситуация, какой-нибудь острый вопрос разведет нас по разные стороны баррикад. Уже сейчас все труднее становится сохранять взаимное уважение, и уже поднимаются споры о важнейших вопросах жизни и смерти, грозящие сделать нас врагами.

Что же нам делать? Скромно и смиренно двигаться вперед в тех пунктах, по которым мы согласны, — а во всем остальном надеяться, что «как-нибудь обойдется»? Или же трудиться вместе, снова и снова обсуждать суть и корни тех общих принципов, что лежат в основе наших поступков, — справедливости, мира, человеческого достоинства? И ждать, пока откроется — или глубинное различие, которое придется оставить как есть, или, быть может, возможность выйти за пределы скептицизма и агностицизма к Тайне, в которую мы полагаем всю нашу веру, ибо только в ней видим возможность создать более человечный мир.

Мне хотелось бы знать, что Вы об этом думаете. Дискуссия о конкретных этических проблемах всегда заставляет задуматься о том, что лежит в основании нашей этики. Так что, мне думается, стоит поговорить об этом, пролить свет на то, что думает каждый из нас, и постараться лучше понять чужую точку зрения.

Карло Мария Мартини

Нравственность рождается в присутствии другого

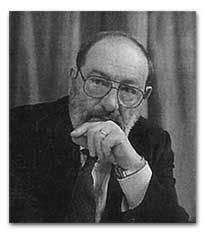

Уважаемый Карло Мария Мартини!

Ваше письмо вывело меня из неудобного положения, — но лишь затем, чтобы тут же поставить в иное, столь же неудобное. До сих пор разговор (хоть и не по своему желанию) начинал я, а говорящий первым неизбежно вынужден формулировать вопрос и ждать от собеседника ответа. Из-за этого я чувствовал себя в роли инквизитора. Весьма ценю ту решительность и смирение, с какими Вы раз за разом опровергали сложившийся миф о том, что иезуиты всегда отвечают вопросом на вопрос.

Однако отвечать на вопрос оказалось не легче, чем вопросы задавать. Будь у меня светское образование, мой ответ имел бы какую-то ценность. Однако я испытывал на себе сильное влияние католичества до (обозначим точный момент моего падения) двадцати двух лет. Неверие для меня — не пассивно усвоенное наследство, а, скорее, плод долгого, медленного, болезненного процесса. До сих пор я не могу сказать в точности, не связаны ли некоторые мои убеждения с религиозным образованием, оказавшим на меня такое влияние в юности. Недавно, уже в зрелые годы, я видел (в католическом университете за границей, куда приглашают неверующих профессоров, но просят их исполнять все религиозные обряды), как мои коллеги подходят к причастию, не веря, что перед ними плоть Христова, и даже предварительно не исповедовавшись! Много лет прошло, — но я вздрогнул от ужаса перед таким кощунством.

И тем не менее, полагаю, я могу объяснить, на чем основана моя нынешняя секулярная «религиозность», ибо я твердо уверен, что существуют формы религиозности — чувство священного, чувство предела, поиска, ожидания, причастия чему-то большему, — не связанные с верой в личное Божество, управляющее людскими судьбами. Однако из Вашего письма я понял, что Вы об этом знаете не хуже меня. Вы хотите знать, что же в безрелигиозных этических системах обязывает человека им следовать, что неподвластно искушениям, что невозможно подвергнуть сомнению.

Я хотел бы поставить этот вопрос в более широкий контекст. Некоторые моральные проблемы для меня проясняются, когда я задаюсь семантическими вопросами, — и не страшно, если кому-то наша беседа покажется заумной: эти люди, по-видимому, привыкли думать в упрощенных терминах «откровений» масс-медиа, предсказуемых по определению. Что ж, пусть учатся думать по-настоящему: ни одна загадка легко не открывается.

Итак, мы хотим знать, существует ли «универсальная семантика», элементарный набор понятий, знакомый любому из рода человеческого и выразимый на любом языке. Вопрос не так уж прост. Многие культуры не воспринимают понятий, для нас само собой разумеющихся, например, идею субстанции и ее атрибута (когда мы говорим «яблоко красное») или идею тождественности (а = а). И все же я убежден, что понятия, общие для всех культур, существуют, и все они связаны с положением нашего тела в пространстве.

Мы — животные прямостоящие, и долго находиться вверх тормашками нам неприятно. Итак, у нас есть общее понятие верха и низа, причем верх предпочтительнее. Далее, мы обладаем понятиями правого и левого, неподвижности и движения, сидения и лежания, ползания и прыгания, бодрствования и сна. Поскольку у нас есть руки и ноги, все мы знаем, что значит удариться обо что-то твердое, взять что-то мягкое, опустить руку в жидкость, что такое давить, трясти, долбить, пинать; возможно даже, что у всех нас без исключения есть представление о танце. Список можно продолжить: он включает в себя зрение, слух, еду и питье, глотание и плевание. Несомненно, любой человек понимает, что значит воспринимать, помнить, ощущать желание, страх, грусть или облегчение, удовольствие или боль и выражать эти ощущения соответствующими звуками. Как следствие (и здесь мы подходим к вопросу о правах человека), у нас есть общее понятие о стеснении: мы не хотим, чтобы кто-то мешал нам говорить, смотреть, слушать, спать, глотать, плевать, ходить, куда захочется. Мы страдаем, если кто-то нас связывает, запирает, бьет, ранит, убивает, подвергает физическим или психическим пыткам, уменьшающим или разрушающим нашу способность думать.