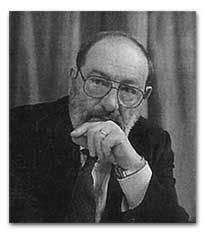

Умберто Эко - Диалог о вере и неверии

Помощь проекту

Диалог о вере и неверии читать книгу онлайн

Мы — животные прямостоящие, и долго находиться вверх тормашками нам неприятно. Итак, у нас есть общее понятие верха и низа, причем верх предпочтительнее. Далее, мы обладаем понятиями правого и левого, неподвижности и движения, сидения и лежания, ползания и прыгания, бодрствования и сна. Поскольку у нас есть руки и ноги, все мы знаем, что значит удариться обо что-то твердое, взять что-то мягкое, опустить руку в жидкость, что такое давить, трясти, долбить, пинать; возможно даже, что у всех нас без исключения есть представление о танце. Список можно продолжить: он включает в себя зрение, слух, еду и питье, глотание и плевание. Несомненно, любой человек понимает, что значит воспринимать, помнить, ощущать желание, страх, грусть или облегчение, удовольствие или боль и выражать эти ощущения соответствующими звуками. Как следствие (и здесь мы подходим к вопросу о правах человека), у нас есть общее понятие о стеснении: мы не хотим, чтобы кто-то мешал нам говорить, смотреть, слушать, спать, глотать, плевать, ходить, куда захочется. Мы страдаем, если кто-то нас связывает, запирает, бьет, ранит, убивает, подвергает физическим или психическим пыткам, уменьшающим или разрушающим нашу способность думать.

До сих пор я говорил о некоем одиноком и звероподобном Адаме, ничего еще не знающем о различии полов, не ведающем ни удовольствия от беседы, ни родительской любви, ни боли от потери близких. Но даже на этой стадии, по крайней мере для нас (если не для него/нее), семантика создает основу для этической системы: прежде всего мы обязаны уважать физические права других, в том числе право говорить и думать. Если бы род человеческий уважал эти права, мы не знали бы ни избиения младенцев, ни гонений на христиан, ни Варфоломеевской ночи, ни сожжений еретиков, ни лагерей смерти, ни цензуры, ни детского труда в забое, ни зверств в Боснии.

Но как вышеописанному зверю (мужского или женского пола) — дикому, темному существу — сообразить, что одного лишь желания делать то-то и то-то и нежелания, чтобы тебе мешали, мало: надо еще не делать другим того, чего себе не желаешь? Население Эдема, к счастью, быстро растет, а где появляется другой, там выходит на сцену и этика. Всякий закон, государственный или моральный, регулирует взаимоотношения людей, — в том числе и тех, кто устанавливает законы.

Вы также приписываете безрелигиозному праведнику веру в «другого, обитающего внутри нас». И это не смутное сентиментальное ощущение, но, скорее, основное условие разумной жизни. Как учит нас самая безрелигиозная из общественных наук, именно другой, взгляд другого, очерчивает и определяет нас. Как нельзя жить без еды или сна, так же нельзя понять, кто ты, без взгляда и реакции другого. Даже те из нас, кто убивает, насилует, грабит, занимается этим достаточно редко, а большую часть жизни жаждет от других любви, уважения, восхищения. Даже от тех, кого унижают, они требуют признания в форме страха и подчинения. Без подобного признания, брошенный в лесу, новорожденный никогда не станет человеком (или, как Тарзан, увидит другого в лице обезьяны). Случись нам жить в обществе, где все твердо решили не смотреть на нас, не заговаривать с нами и не обращать на нас никакого внимания, мы бы умерли или сошли с ума.

Почему же некоторые культуры позволяют — или позволяли в прошлом — убийство, людоедство, надругательство над человеческим телом? Все просто: в этих культурах понятие «другого» сужено до членов собственного племени (или народности), а «варваров» (то есть чужих) они вообще за людей не считают. Даже крестоносцы не видели в неверных братьев, которых следует любить безмерно. Признание роли, которую играет другой, необходимость уважать в нем те же нужды, без исполнения которых не можем прожить мы сами, — плод тысячелетнего прогресса. Даже провозглашенная христианством заповедь любви принималась с большим трудом, пока для нее не пришло время.

Вы спросите, дает ли мне сознание важности другого непоколебимую основу, абсолютный источник морали. Я мог бы ответить, что Ваша «неколебимая основа» не удерживает многих грешников от греха, и на этом дискуссия бы закончилась. Искушение злом опасно даже для тех, чьи понятия о добре нерушимы и открыты свыше. Но лучше я расскажу Вам две истории из жизни, которые в свое время заставили меня крепко задуматься.

Первая связана с писателем, который называет себя католиком, хотя и sui generi, — имя его я Вам не открою, потому что эту историю он рассказал в личной беседе, а я не сплетник. Это было во времена Иоанна XXIII. Мой пожилой друг с энтузиазмом расхваливал добродетели папы, приговаривая (с явным желанием блеснуть парадоксом): «Папа Иоанн, должно быть, — атеист! Только тот, кто не верит в Бога, может так любить человеческий род!». Как все парадоксы, и этот содержал в себе зерно истины: хотя атеизм тут ни при чем (психология атеиста для меня загадочна: подобно Канту, не могу взять в толк, как возможно не верить в Бога, утверждать, что Его существование доказать нельзя, но при этом свято верить в Его отсутствие, полагая, что уж это-то доказать можно!), для меня очевидно, что человек, никогда не переживавший трансцендентного опыта или утерявший это чувство, может найти смысл в собственной жизни и смерти, может утешиться просто любовью к другим, попыткой устроить кому-то другому сносное существование, которое не прекратится даже с его смертью. Разумеется, бывают и такие неверующие, которых смысл жизни и смерти совершенно не волнует. Бывают и такие, что именуют себя верующими, а сами ради спасения собственной шкуры готовы вырвать сердце у младенца. О силе этической системы судят по поведению святых, а не тех несчастных, cuius deus venter est [чей бог — чрево].

Об этом — моя вторая история. Будучи католиком шестнадцати лет от роду, я как-то раз ввязался в перепалку с человеком постарше, которого называли «коммунистом» — в том смысле, в каком употребляли это слово в пугливых пятидесятых. Вконец разойдясь, я задал решающий вопрос: каким образом он, неверующий, сумеет извлечь смысл из такого, по всей видимости, бессмысленного явления, как собственная смерть? Вот его ответ: «Попрошу перед смертью, чтобы мне устроили торжественные похороны. Пусть меня больше не будет, — я останусь примером для других». Думаю, Вас тоже восхитит глубокая вера в непрерывность жизни, абсолютное чувство долга, одушевлявшее его ответ. Это чувство давало многим неверующим силы умирать под пытками, но не выдавать друзей, а другим — заражать себя смертоносными бациллами, чтобы найти средство излечения для своих ближних. Порой это единственное, что заставляет философа философствовать, а писателя писать: желание оставить послание в бутылке, чтобы его вера, его красота стала верой и красотой и для следующих поколений.

Достаточно ли сильно это чувство, чтобы дать нравственности основание столь же прочное, столь же неколебимое, как и у тех, кто верует в дарованные Богом заповеди, в бессмертие души, в загробные награды и наказания? Я попытался связать светские моральные принципы с естественным фактом (что для Вас — результат божественного замысла) нашей телесности и с идеей, что только присутствие другого помогает нам осознать собственную душу (или не душу, но нечто с аналогичными функциями). То, что я определил как «секулярную этику», — по сути своей этика естественная, и даже верующий не станет этого отрицать. Что же, если не природный инстинкт, помноженный на зрелость и самоосознание, считать нерушимым основанием? Мы можем, разумеется, думать: «А, кому нужна эта добродетель!». Неверующий может считать, что зло, сотворенное им втайне, пройдет незамеченным. Но ведь если неверующий полагает, что никто не следит за ним с небес, знает он — по той же причине — и то, что его никто не простит. Он сотворил зло и знает об этом. Теперь одиночество его будет бесконечным, смерть — полной отчаяния. Такой человек скорее, чем верующий, прибегнет к публичному покаянию: просить прощения он будет у других. Всем своим существом он ощущает, что попал в беду, и понимает: чтобы получить прощение, сперва надо простить врагов самому. Как еще объяснить, что неверующие тоже страдают от угрызений совести?

Я не сторонник четких разграничений между верующими в трансцендентного Бога и теми, кто не признает существования никакого высшего существа. Не будем забывать, что название «Этика» носит величайший труд Спинозы — тот самый, что открывается определением Бога как Его собственного творения. Божество Спинозы, как мы прекрасно знаем, не трансцендентно и не лично. Но даже представление об огромной, величественной космической Субстанции, из недр которой мы вышли и которая однажды снова нас поглотит, может породить стремление к терпимости и благожелательности: ведь все мы трудимся ради того, чтобы эта самая Субстанция стала хоть немного уравновешеннее и гармоничнее. Мы чувствуем, что наши дела в течение тысячелетий обогащают Субстанцию или ее уродуют, — вот почему нам это небезразлично. Осмелюсь предположить (это не метафизическая гипотеза, а лишь робкая уступка той надежде, что никогда нас не покидает), что вопрос о некоей жизни после смерти тоже можно рассматривать в этой перспективе. Нынешняя электронная вселенная учит нас, что информация может передаваться с одного аппарата на другой без всякой потери характеристик. Так почему же для нематериального алгоритма нашего «я» невозможно существование между выходом из одного физического тела и вселением в следующее? Кто знает, быть может, смерть — не конец всему, а переход нашего программного обеспечения (которое иные назовут душой), созданного всей нашей жизнью из воспоминаний и сожалений, на какой-то немыслимый носитель информации, а затем — или неутолимое страдание, или сладостное чувство исполненного долга и любовь.