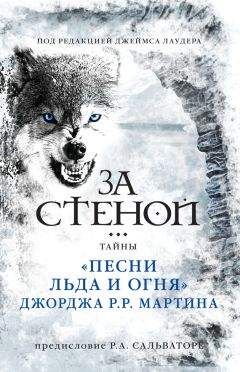

Джеймс Лаудер - За стеной: тайны «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина

Помощь проекту

За стеной: тайны «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина читать книгу онлайн

Я впервые прочел о писателе, попавшем в зависимость от фэнтезийных игр, а не, скажем, наркотиков или алкоголя. Поскольку я сам лишь недавно оправился от десятилетнего пристрастия к игре «Магия: встреча», то увидел в Мартине родственную душу, человека, который поймет меня – и прочтет мою книгу. Издатель одобрил мой крестовый поход за отзывами, потому что Мартин – феноменально успешный писатель, и, согласно данным «Ю-эс-эй тудэй», на данный момент продано более 8,5 миллиона экземпляров книг из цикла «Песнь льда и огня». Более того, эти продажи подкреплены удивительным достижением для автора, погрязшего в ролевых играх и фантастике: он получил признание у критиков! В 2005 году «Тайм мэгезин» дала Мартину безапеляционную оценку: «американский Толкин».

Однако с каких пор подобные слова стали похвалой? Толкин так давно является частью нашей культуры, что мы легко забываем, что поначалу «Властелина колец» считали эскапистским и, хуже того, инородным произведением. Представление о суровости критиков можно получить из превосходного критического обзора фэнтези, написанного Майклом Сэйлером и опубликованного «Оксфорд юниверсити пресс» в 2012 году. Он называется «Как будто: современное увлечение и литературная предыстория виртуальной реальности». «Некоторые люди – по-видимому, особенно граждане Британии – всю жизнь обожают ребяческую ерунду», – объявил Эдмунд Уилсон в 1956 году. «Очевидно, эти взрослые дети лакомятся не ученым соусом, а скрывающейся под ним уютной наивной сказочкой», – ворчала «Лайф».

Сей аргумент – постулирующий, что фэнтези незамысловато, стереотипно и предназначено для детей – держал его в жанровом гетто с девятнадцатого века, когда оно возникло как современная литературная форма. Хотя на протяжении многих лет оно постепенно просачивалось в академические круги, а Мартин ускорил его приятие серьезными изданиями, такими как «Нью-Йорк таймс бук ревью», многие критики по-прежнему считают фэнтези литературной халтурой, созданной на потребу широкому потребителю – недоумкам вроде меня, Мартина и, чего уж там, вас, читатель. История фэнтези, от появления до широкой популярности и запоздалого академического одобрения – через критические дебри – является частью непрерывного интеллектуального конфликта столь же беспощадного, как Война девятигрошовых королей, а именно жанровых войн, в которых лишь сейчас наметилось некоторое ослабление напряженности.

* * *«Жанр» – в первую очередь рыночный термин. Его предназначение – помочь книготорговцам рассортировать продукцию, а потому он приобрел смысл лишь тогда, когда книга стала товаром массового производства в Англии в середине XIX века, где снижение затрат на печать привело к издательскому буму ярко иллюстрированных «дешевых ужасов». Эти серийные издания, позиционировавшиеся как литература для низшего и среднего классов, заставили критиков провести первый рубеж в жанровой войне: между «литературной» и «популярной» беллетристикой.

Ученым мужам было очевидно, что труд, например Джорджа У. М. Рейнолдса (который никогда не использует слово «лицо» там, где подойдет «морда», и предпочтет слово «извергнутый» слову «сказанный»), не является литературой. Нет, это явно что-то другое, а назвать его «дерьмом» было бы невежливо. Проблема заключалась в том, что людям это нравилось: согласно «Викторианской сети», за десять лет тираж «Загадок Лондона» Рейнолдса и их продолжения, «Загадок лондонского двора», перевалил за миллион, то есть даже сейчас эти книги стали бы бестселлерами. «Популярная» беллетристика выглядела надежным способом получения дохода.

Однако даже будучи отделенной от литературы, популярная беллетристика представлялась угрозой. Генри Джеймс предостерегал против нее в эссе «Искусство беллетристики» (1884), откровенно нацеленном на Роберта Льюиса Стивенсона, который только что написал всеми любимую приключенческую историю «Остров сокровищ». По мнению Джеймса, «романист пишет, основываясь на “всем опыте”, для того, чтобы представить “саму жизнь во всей ее сложности”», – говорит Кен Гелдер в своем исследовании «Популярная беллетристика: логика и практики литературного поля». Напротив, «“Остров сокровищ” […] всего лишь вымысел».

Стивенсон ответил собственным эссе, «говоря в точности о достоинствах, присущих “приключенческим романам”, столь нелюбимым Генри Джеймсом: сюжете или “истории”, а также “опасности”, “страсти” и “интриге”». За этими строками скрывается проблема, по сей день препятствующая фэнтези: «опасность» и «интрига» – это одно, и в «Песни льда и огня» их хватает с избытком, однако книготорговцы часто относят к «фэнтези» книги, главный герой которых – крестьянский мальчик, не подозревающий, что он принц, или крестьянский мальчик, которому приходится столкнуться с испытаниями, связанными с землей, водой, огнем и воздухом. Устойчивость клише в фэнтези позволяет критикам, подобно Джеймсу, продолжать считать его детскими сказками, в то время как Стивенсон и его современники предпочитали думать о себе как о первопроходцах воображения.

Воображение было опасной силой в Европе XIX века. Воспитанным людям не следовало предаваться фантазиям, иначе с ними случалось то же, что с более ранними героями жанровых войн: мадам Бовари, которая слишком увлекалась любовными романами, или Дон Кихотом, который прочел чересчур много рыцарских историй. События реальной литературы должны были разворачиваться в реальном мире, где реальные люди решали реальные проблемы. Как сказал в 1762 году Руссо: «У реального мира есть границы, мир воображения бесконечен. Раз уж мы не можем расширить первый, давайте ограничим второй».

Однако воображение пользовалось популярностью у простых людей и находило отражение в фольклоре, сатире и детской литературе, такой как «Алиса в Стране чудес» (1865). В качестве юношеской беллетристики фантастические истории были приемлемы даже для читателей высшего класса, кое-кто из которых, подобно Стивенсону, сам стал писателем, не способным ограничить себя рамками реальности, как то приписывало Просвещение. На заре XX века они создавали книги, в которых невозможные события основывались на реальности. Жюль Верн называл их «Необыкновенными путешествиями», Г. Дж. Уэллс – «научной романтикой», и лично мне этот термин нравится: он объединяет обязательные атрибуты фантастической предпосылки и эмпирической прозы.

Отчасти научная романтика – которая включает «Копи царя Соломона» (1885) Г. Райдера Хаггарда, «Богов Пеганы» (1905) лорда Дансени и «Ночным почтовым» (1909) Редьярда Киплинга – стала реакцией на стерильный климат современной эпохи. К концу XIX века наука оттачивала основополагающие законы природного мира. (По крайней мере, мы так думали; никто не ожидал, что нам потребуется ЦЕРН[2].) Люди получили возможность полностью отделить себя от мира духовности – продать души за холодный, жесткий разум, – и исчезновение магии из повседневной жизни оставило пустоту. Научная романтика стремилась заполнить ее, пребывая в рамках атеизма, предписанного современностью. То есть истории нужно было представлять как реальные, с глоссариями, многочисленными примечаниями и непременным атрибутом нынешнего фэнтезийного романа, картой. Ограждая вымышленные тексты дополнениями, авторы предвосхищали работу, столь знакомую современным писателям-фантастам, и за кулисами создавали цельный мир, который читатели могли сделать своим собственным.

Новое движение привлекло внимание критиков. Во-первых, авторы научной романтики явно превосходили Джорджа У. М. Рейнолдса и «дешевые ужасы» мастерством. Уэллс, Верн и Киплинг не были ремесленниками – но одаренными, искусными рассказчиками, демонстрировавшими сплоченную, законную реакцию на современный мир. Их книги завоевали популярность по всему свету, даже у детей, которым впоследствии предстояло стать интеллектуалами. Жан-Поль Сартр говорил о Верне: «Когда я открывал [его книги], то забывал обо всем. Было ли это чтение? Нет, это была смерть от экстаза». Если вы провели несколько недель, склонившись над «Песнью льда и огня», то знаете, о чем он говорит.

Однако успех научной романтики не поколебал критиков: они обвинили ее в наивности, непроработанности персонажей и уклонении от проблем реального мира и вскоре поместили в более конкретное гетто: «научная фантастика & фэнтези».

Эта двойная категория, формально разделенная на две части критиком Дарко Сувином и по-прежнему встречающаяся во многих книжных магазинах с драконьим амперсандом, появилась в Америке в начале XX века благодаря дешевым журналам. Подобно понятию жанра, эти журналы были маркетинговым замыслом, разработанным, согласно «Фэнтези: освобождение воображения» Ричарда Мэтьюса, чтобы конкурировать с популярными бульварными романами. В них впервые увидели свет произведения некоторых знаменитых предшественников Джорджа Мартина, и на их страницах утвердились многочисленные клише, до сих пор преследующие фэнтези: мечи и магия, мечи и баталии, а также злые сексуальные волшебницы. Г. П. Лавкрафт, использовавший этот формат для создания мира чужих богов, считал традиционные фэнтезийные истории бесполезными. Того же мнения придерживается и Тирион Ланнистер в «Танце с драконами»: «Говорящие драконы, драконы, копящие золото и драгоценные камни […] все это чушь». Лавкрафт, в частности, затратил много усилий на создание эмпирического ландшафта для своих историй и в том числе придумал «Некрономикон», вымышленную книгу темной магии, различные версии которой были впоследствии опубликованы. К сожалению, при жизни Лавкрафт не добился успеха, да и после смерти Эдмунд Уилсон назвал его работы «детской забавой».