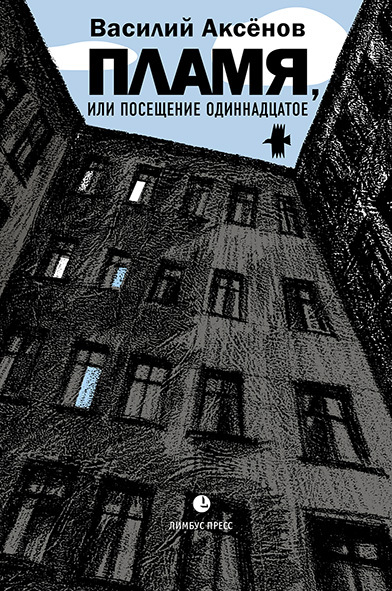

Пламя, или Посещение одиннадцатое - Василий Иванович Аксёнов

Помощь проекту

Пламя, или Посещение одиннадцатое читать книгу онлайн

Раскоп наш, по нашим, северо-западным, меркам, глубокий. И глубже где-то, может быть, отыщутся. Западная стенка высотой около семи метров. Бывший земляной оборонительный вал шестнадцатого века до середины поперёк прокопали. Из рулета долю будто вырезали. На некоторых квадратах дошли почти до материка, зачистили. На не зачищенных пока – чёрно-бурый гумус, который будем добирать, просеивать. До материка вылижем. Работы на неделю. Если дожди не помешают. Толщиной сантиметров десять-двенадцать. Разряженный голубоватой материковой глиной – вивианитом. Те, кто первыми сюда пришёл и захотел или был вынужден обосноваться, рыли ямы под столбы, перемешали. Археолог Валерий Петрович Петренко, автор и исполнитель многих экспедиционных песен, даже и мы которые поём, – копал тут, вблизи Варяжской улицы, посад, сейчас копает где, не знаю, в Ивангороде, возможно, – называет этот слой «погребенной почвой», Александр Евгеньевич – «предматериком». Находок в нём, в этом слое, по-умному – артефактов, мало, зато полно щепы строительной. И щепа – учёные мы, а не какие-то кладоискатели – в нашу копилку: виден строительный размах первонасельников, активность их трудов. Хорошо сбереглась. В жидком от мочи тогдашнего домашнего скота навозе, будто вчерашнего происхождения – так сохранился тот под толщей земляной, без доступа-то кислорода, ну как живой – чуть не сказалось. Запах – в жилом хлеву такой стоит, быстро выветривается, правда, как только вскроешь, просыхает.

Высвободишь из слоя щепу – общее описание, особо-то фиксировать не надо – ярко-жёлтая, как будто нынче вот, на днях, топором от бревна отсекли. На ладонь её устроишь – гаснет, скручивается в свиток и, серея, рассыпается в прах прямо на глазах, хоть сдувай его с ладони.

Впечатляет. Как чудо смотрится, как фокус. Кто только фокусник, чудесник?

Так, как рассказывают те, кто побывал в предсмертном состоянии, случай какой-нибудь несчастный, вся твоя жизнь перед глазами пробегает – в одно мгновение. Знакомо. И меня не миновало. Пробегала. Или сними её, человеческую жизнь, на киноплёнку, а после прокрути её в ускоренном режиме – будет, наверное, похоже. Отдалённо.

Вот вам щепа, и вот вам персть. Века жила, в древних навозе и в моче, на свет белый угодила и в мгновение истлела. Всему своя среда, выходит. И человеку. Кому-то нужен белый свет для жизни, а кому-то…

Нашёл я деревянную фишку в слое эпохи Вещего Олега. Размером она с современную пластмассовую шашку игровую. Только снизу не полая, как та, а цельная. С красиво и искусно вырезанным на ней знаком Рюрика. «Пикирующий сокол». Походит на «трызуб» украинских националистов. И на хазарскую тамгу. Фишку, пока в прах не обратилась, успели запаять в полиэтиленовый пакет. Пожалуй, сохранится. Я, как нашёл её, больше её и не видел. Рисунок с этой фишки предшествует двузубцам и трезубцам Рюриковичей. Стилизованная птица, летящая с гнезда-плетёнки. Но при желании в этой птице можно увидеть и маску предка в варяжском шлеме. Если перевернуть рисунок, гнездо-плетёнка превратится в изображение солнца, а птица-маска – в тянущийся к нему цветок. Но и это не всё: вглядись внимательней – и вместо цветка проявится для тебя морда византийского грифона. Не так всё просто и не односложно.

Восточная стенка раскопа самая низкая – метра полтора. На неё выходит пандус, по которому мы таскаем на носилках из раскопа в отвал просеянную землю. Я иной раз, приглядываясь зорко, пройдусь нарочно по отвалу туда-обратно – из недоверия к поклонникам археологии, всяким чертёжницам или балтийским арийцам. Нужен за ними глаз да глаз. Однажды фибулу нашёл в нём, в отвале, – прошляпил кто-то из любителей. Бывает. Может, и Херкус, тот из вредности. Его и вовсе выпускать из глаз нельзя.

Тоже сидели на квадратах, согнувшись, утомились, теперь расположились девушки рядком передохнуть на краю этой стенки, болтают беспечно ногами, дружно посмеиваются, как обычно, над «Сярожой». Скажи, просят его, «крокодил корову проглотил». Тот, «Сярожа», внизу. Остатки обнаруженного сруба расчищает. Я – на соседнем квадрате. Бронзовые и сердоликовые бусы у меня россыпью. Кисточкой их аккуратно, чтобы не сдвинуть с места, обметаю. Александр Евгеньевич после сфотографирует, а одна из девушек занесёт их на план.

Было тут когда-то, на этом тесном пространстве, три мастерских. Самая поздняя – кожевенная. Более ранняя – кузнечно-ювелирная. А между ними – стеклодельная, в которой по арабской низкотемпературной технологии с 780-х годов варились бусы. «Глазки». То есть глазчатые бусы, по сути – первые русские деньги. На них древние ладожане скупали пушнину, которую, в свою очередь, продавали арабским купцам за полноценные серебряные дирхемы. Как и раковины каури (ужовки) – те тоже вместо денег были у наших пращуров.

В 1114 году Нестор запишет: «…поведали мне ладожане, как тут случается. Когда бывает туча велика, находят дети наши глазки стеклянные – и малые, и великие, проверченные. А другие подле Волхова берут, которые выплескивает вода. От них же взял более ста, и все разные…» Летописец в своем двенадцатом столетии уже не знает, что такое эти «глазки», собираемые на ладожском берегу детьми, а современные лингвисты ещё не знают, что эти «глазки» (от скандинавского glass – «стекло») вытеснили из русского разговорного языка «око» (по-славянски «глаз» – «камешек»). Я это так – предполагаю. Кто-то