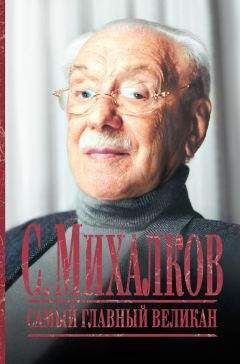

В. Максимов - С. Михалков. Самый главный великан

Помощь проекту

С. Михалков. Самый главный великан читать книгу онлайн

Но к приказу Хрущева изъять этот текст из стенограммы не прислушались. Текст сохранился во всех видах: в авторских экземплярах, в самой стенограмме, в распечатке для авторской правки. Он не вошел в рукопись отпечатанного экземпляра отчета пленума с грифом «совершенно секретно». Но эту солидную книгу даже в аппарате расценили настолько взрывоопасной, что номенклатуре на места не рассылали. Личному секретарю и помощнику Хрущева по вопросам внутренней политики Г.Т. Шуйскому распечатают текст фрагментов из речи Михалкова и реплики на них Хрущева. Он даст их на подпись Первому и получит указание: «Снять» (написано рукой Хрущева). Шуйский продублирует приказ: «Тов. Хрущев реплики снял. Г.Ш.» А раз не было реплик, то не было и тезисов. Для истории хотели «снять» и речь Михалкова. В изданном в Политиздате стенографическом отчете все будет прилизано. [См. «Речь тов. С.В.Михалкова» Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 18–21 июня 1963 года. Стенографический отчет. Москва: Издательство политической литературы. 1964 г. стр. 91–96]. Это называлось «лакировкой действительности». Должно будет пройти пятьдесят лет, чтобы потомки узнали правду. Но, перефразируя латинскую поговорку о грамматике, можно сказать, что и история – это свирепое животное, которое безжалостно мстит всем, кто наносит ей вред. В том числе фальсификациями, ложью, а нередко и клеветой.

22 августа 1963 г. поднятый Михалковым вопрос будет закрыт: «Идеологический отдел ЦК КПСС считает, что Министерство культуры СССР должно активнее использовать имеющиеся возможности для охраны памятников. Силы общественности могут быть привлечены и без учреждения специальной организации». (РГАНИ. Ф. 5. Оп.55. Д. 49. Л. 94). Эту мудрость своими резолюциями освятят секретари и члены президиума ЦК: Ильичев, Суслов, Брежнев, Пономарев.Сергей Владимирович проживет долгую жизнь. Даже если бы в ней был только этот получасовой эпизод, то ее можно было назвать уникальной, беспримерной. Представьте: вождь-самодур, его оппонент и три тысячи человек, готовых по одному взмаху руки затопать, засмеяться, загоготать, закричать, зааплодировать, словом, разыграть тот перформанс, что в стенограммах отмечался словами «Движение в зале, крики: «Позор!»».

Историк по одному этому факту может сделать вывод, что Михалков был не только смелым, но скромным человеком. Ведь следов этого события в массовом сознании нет. Если бы не полумифический фрагмент из самиздатской биографии Хрущева, написанной Роем Медведевым, то не было бы архивного поиска аутентичности этого эпизода в Гималаях архивных россыпей.

Но историкам для их работы не нужна тонна руды. Следы радия можно найти в малом. Дайте пару страниц, подлинных, не туфты, не архивной клюквы из «спецпакетов», тем более «вдруг», после очередного скандала за границей, «обнаруженных» неизвестно где, в каких-то спецхранах, без свидетелей и элементарной экспертизы, дайте нам несколько страниц, найденных не по случаю, не по приказу начальников-бюрократов, не по планам «совместных проектов», для витрин сусальных и бездарных выставок, прежде всего заграничных, «не по службе, а по душе», как сказал Маяковский (который несмотря ни на что «был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»). Ведь для расшифровки анализа крови не нужно пяти литров. Хватит одной капли. По этой капле можно сказать многое, если не все.

ПОСТСКРИПТУМ

После июньского пленума пройдет еще три года и пятьдесят лет. Хрущева свергнут его ближайшие соратники и ученики. Они робко исправят наиболее одиозные и деструктивные ошибки славного десятилетия «оттепели».

Зимой 1966 г., накануне очередного партийного съезда, старейший большевик Ф. Н. Петров, академик живописи Павел Корин, председатель правления московской организации Союза художников РСФСР Дементий Шмаринов и Сергей Михалков напишут новое обращение в Президиум ЦК КПСС. Всё на ту же тему: о необходимости создания Общества охраны памятников и правительственного государственного комитета. (РГАСПИ. Ф.5. Оп. 36. Д. 157. Лл. 14–15).

В те предсъездовские дни составлялось много челобитных и ходатайств, но в канонизированную историю советского общества опять-таки попадут лишь коллективные письма против десталинизации и отмены решений Двадцатого съезда, хотя об этой отмене публично никто не говорил. Эти письма и имена подписантов – часть хрестоматии политической истории Советского Союза второй половины двадцатого века. В годы перестройки их заново растиражируют.

Письмо четырех, разумеется, не обладало этим столь ценимым западными корреспондентами, радиоголосами и кухонной диссидентствующей богемой пиаровским глянцем. Работа по спасению национальной культуры всегда делалась в тишине. Письмо поступило в сектор писем Общего отдела (канцелярии) ЦК КПСС 17 февраля 1966 г. Его авторы скромно напомнили «историю вопроса»:

«Во время июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС Н.С.Хрущеву было передано подписанное нами письмо о крайне тяжелом положении, создавшемся в области сохранения исторических, художественных и революционных памятников нашей Родины».

Какова судьба этого письма? Четверка напоминает и об этом:«Известно, что этот документ получил тогда отрицательную оценку И.С.Хрущева и поставленные вопросы остались нерешенными. После октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС произошло оздоровление обстановки и в области сохранения исторического наследия». (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 157. Лл. 14–15).

Петров, Корин, Шмаринов и Михалков вновь спокойно, без демагогический бравады и шапкозакидательства, предлагают создать «правительственный союзно-республиканский административный орган», который мог бы «по-настоящему руководить развитием этого важного государственного дела».

Следует признать, что и это письмо было и остается примером последовательности выбранной гражданской позиции, верности своим идеалам, убежденности в правоте дела, патриотической одержимости и непреклонной воли добиться успеха. Но и на этот раз инициатива будет фактически похоронена.

Хотя 24 мая 1966 г. Совет Министров РСФСР (но не СССР!) примет постановление «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР».

В июне наконец-то будет основано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), создание которого перед всем честным миром запретил Хрущев, и казалось, что окончательно, на все время при жизни нынешнего поколения советских людей. Изберут центральный совет Общества, заработают его секции – архитектуры, народного и изобразительного искусства, исторических памятников.

1 июля в Министерстве культуры РСФСР (но не СССР!) будет учреждена Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

В последний день 1966 года заместитель заведующего отдела культуры ЦК КПСС Зоя Петровна Туманова (1922–2000) ставит в этой истории, которая длилась к тому времени лет семь-восемь, не точку, а то ли запятую, то ли многоточие.

Кремлевские мудрецы и их консультанты и советники на Старой площади прекрасно понимали, что российские общества, подобные ВООПИК, а также творческие Союзы – писателей, композиторов, художников Российской Федерации – могут стать очагами и центрами консолидации русского самосознания. А пробуждения русской памяти, «национальной гордости великороссов», о которой в парижских и женевских кафе любил рассуждать Ленин, и главное – роста русского национализма – и Кремль, и Старая площадь, и Лубянка боялись больше всего на свете.

Обращаясь в феврале 1966 г. в Президиум ЦК, авторы письма четырех не знали, что этот Президиум во главе с Брежневым уже принял решение о ликвидации Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Все надежды на создание Коммунистической партии РСФСР, а значит Российской Академии наук, российских профсоюзов, даже российского военно-патриотического филиала ДОСААФ были похоронены или отложены на веки вечные.

Михалков будет избран делегатом и на XXIII съезд КПСС, и на XXIV, и на XXV и на XXVI. Правда, на высокую трибуну партийных съездов и пленумов ЦК его допускать уже не будут. В 1970 он возглавит Союз писателей РСФСР. Его уникальный «Фитиль» будет искрить еще несколько десятилетий, оставаясь едва ли не единственным детищем хрущевской оттепели.

Такова история одного лишь дня, вернее, не дня, а получасового выступления Сергея Владимировича Михалкова вечером 18 июня 1963 г. на пленуме ЦК КПСС. А научная биография С.В.Михалкова, солидная, академическая, основанная на архивных фактах, – нужна. Сегодня как никогда. Ведь она могла бы стать едва ли не самым точным синонимом и хронографом русского двадцатого века.Юрий Бирюков [73] История песни «Эх, дорожка моя фронтовая!» («Сторонка родная»)

Слова этой песни – она называется «Сторонка родная» – написал Сергей Михалков незадолго до победного завершения Великой Отечественной войны. А музыку на них сочинили сразу несколько композиторов, в том числе такие известные, как A.B. Александров и И.О. Дунаевский. Однако самое большое распространение получила песня Аркадия Островского, который в то время был пианистом и аранжировщиком в джаз-оркестре Утесова. «Сторонка родная» – одна из первых его песенных удач. Своим успехом и популярностью в народе она в немалой степени также обязана и первому ее исполнителю – Леониду Утесову.