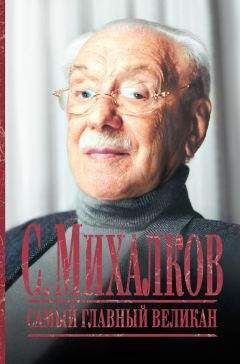

В. Максимов - С. Михалков. Самый главный великан

Помощь проекту

С. Михалков. Самый главный великан читать книгу онлайн

Юрий Бирюков [73] История песни «Эх, дорожка моя фронтовая!» («Сторонка родная»)

Слова этой песни – она называется «Сторонка родная» – написал Сергей Михалков незадолго до победного завершения Великой Отечественной войны. А музыку на них сочинили сразу несколько композиторов, в том числе такие известные, как A.B. Александров и И.О. Дунаевский. Однако самое большое распространение получила песня Аркадия Островского, который в то время был пианистом и аранжировщиком в джаз-оркестре Утесова. «Сторонка родная» – одна из первых его песенных удач. Своим успехом и популярностью в народе она в немалой степени также обязана и первому ее исполнителю – Леониду Утесову.

– Не припомню, в какой из газет нашел Аркадий стихотворение Сергея Михалкова, – рассказывал Леонид Осипович в одной из давних наших бесед. – Но когда он прочитал мне эти стихи, я сразу понял: это именно то, что мы давно искали и чего так недоставало программе, с которой выступали в те незабываемые победные майские дни. Аркадий загорелся идеей сочинить песню. Он созвонился с Сергеем Владимировичем. Вскоре оба они нагрянули ко мне домой и дружным дуэтом попытались спеть то, что у них получилось. Слушать их было, прямо скажу вам, уморительно. У Аркадия – голоса никакого, а Михалков – заикается, правда, немного меньше, чем когда говорит. Но столько души и страсти вложили они в показ этого первого своего совместного песенного детища, что я дослушал их до конца и попросил Островского срочно инструментовать песню. А через несколько дней я уже исполнял ее в концертах…

Разговор этот с Леонидом Осиповичем Утесовым состоялся давно. Помнится, тогда же я попытался отыскать упомянутую им газету с публикацией стихотворного первоисточника, но найти ее мне не удалось. Не сохранилась газета и у Сергея Владимировича Михалкова. Много позднее упоминание о песне «Сторонка родная» встретилось мне в очерке журналиста-фронтовика И.А. Мокрецова, опубликованном в сборнике «На земле, в небесах и на море». Рассказывая о боях на территории Австрии и об освобождении Вены нашими войсками, автор очерка писал: «Прожили мы в Вене с неделю… Когда выпадал часок-другой посвободнее, ходили по улицам и площадям, присматриваясь к народу, побывали в безлюдном парламенте, у руин Венской оперы на Имперском мосту. У подъезда одного дома мы однажды увидали группу бойцов. В центре сидел баянист и подбирал какую-то мелодию Перед его глазами товарищ держал газету, в которую заглядывали и остальные. Это был свежий номер «Красного знамени». Чем же наша газета их заинтересовала? Я взглянул и сразу же вспомнил одно событие в жизни нашей редакции.

В ту пору в 4-й гвардейской армии находились писатели П. Павленко в С. Михалков. На встречу с ними в политотдел ездили редактор Еремей Семенович Меликадзе и секретарь Илья Владимирович Аргинский. Они и сообщили, что Сергей Михалков написал в Вене песню «Сторонка родная». Армейская газета поместила песню в номере за 20 апреля 1945-года. Ее и старались теперь разучить солдаты…»

Сомнений не было – речь шла, возможно, о самой первой публикации стихов давно занимавшей мое внимание песни. Оставалось разыскать автора этого очерка. И вот наконец-то в моих руках – не только фотокопии газеты, но и сборник «Годы войны», выпущенный вскоре после Победы редакцией газеты «Красное знамя» (отпечатали его в одной из уцелевших венских типографий). В нем помещены стихи, очерки, рассказы гвардейцев-фронтовиков. Заключается сборник разделом песенных текстов. А открывает его «Сторонка родная» с эпиграфом: «Посвящается гвардейцам войск генерал-лейтенанта Захватаева».

СТОРОНКА РОДНАЯ

Слова С. МИХАЛКОВА

Музыка А. ОСТРОВСКОГОС неразлучным своим автоматом

Не в одной побывал я стране.

Но везде и повсюду, ребята,

Я скучал по родной стороне.

ПРИПЕВ:

Сторонка, сторонка родная,

Ты солдатскому сердцу мила.

Эх, дорожка моя фронтовая,

Далеко ты меня завела!

Батальон наш стоял в Бухаресте,

Бухарест – неплохой городок.

Но, признаться вам, братцы, по чести,

Мне милее родимый Торжок.

В Будапеште сражались мы долго —

Будапешт на Дунае лежит.

Как мне вспомнится матушка-Волга,

Так слеза на глаза набежит.

Нас цветами встречала София,

Обнимали у каждых ворот.

Но Болгария все ж не Россия,

Хоть и братский живет в ней народ.

Я сражался на улицах Вены —

В ней сады и дворцы хороши,

Только Вена, скажу откровенно,

Дорога не для русской души.

Дни и ночи на запад шагая,

До берлинских ворот я дошел,

Но милее родимого края

Я нигде ничего не нашел.

Дождались мы Великой Победы.

И теперь с окончаньем войны

Я уж как-нибудь, братцы, доеду

До советской родной стороны.

Танк «Беспощадный» [74]

«Художникам Кукрыниксам: тт. Куприянову, Крылову, Соколову, поэтам – Гусеву, Маршаку, Михалкову и Тихонову.

Дорогие товарищи!

…Исключительное мужество и отвагу показывают в боях с немецким фашизмом члены экипажа танка «Беспощадный»… «Беспощадный» смело врезался в танковые колонны врага, громил их, уничтожая живую силу и технику. Так, например, в ночь с 11 на 12 августа он получил приказ: в составе взвода встретить на переправе через реку В у пункта Д прорвавшиеся танки и пехоту противника. Враг, сконцентрировавший войска на узком участке фронта, несмотря на огромные потери, продвигался вперед. Хорошиловцам пришлось встретиться с противником на марше к пункту Д. Неожиданность встречи не остановила грозный советский танк. Он первым из трёх боевых машин взвода повёл наступление на населенный пункт. Метким огнем командира орудия тов. Фатеева и пулемётчика тов. Егорова было уничтожено: два средних танка и один лёгкий танк, две бронемашины, пять автомашин с боеприпасами, два тяжёлых и два лёгких орудия, один миномёт…

О тяжести и кровопролитности проведенных боёв лучше всего говорит одна пробоина лобовой брони и двадцать три вмятины от прямых попаданий вражеских снарядов. А три снаряда навсегда остались в сильном, могучем теле «Беспощадного», увязнув в уральской броне…

За период с 11 по 14 августа экипаж тов. Хорошилова участвовал в пяти атаках… За этот период ими всего было уничтожено: 7 танков, 6 бронемашин, 5 автомашин с боеприпасами, 4 танкетки-тягача с ПТР, 4 противотанковых орудия, 1 склад с боеприпасами, 3 мотоцикла, 1 пулемёт, 1 миномёт и десятки фашистов…

25.8.1942 года.

Гвардии полковник Скуба.

Гвардии старший батальонный комиссар Паршутин».Согласитесь, письмо не самое обычное: с чего бы командиру с комиссаром танковой бригады, в конце лета 1942 года весьма занятым людям, писать такое пространное письмо группе граждан сугубо творческих профессий?

А дело вот в чём.

Постановлениями Совнаркома СССР от 10 и 11 апреля 1942 года группе граждан была присуждена Сталинская премия. Среди прочих лауреатов её получили:

– II степени – поэт и писатель Виктор Михайлович Гусев [75] ;

– II степени – поэт Сергей Владимирович Михалков, соавтор сценария снятой в 1941 году на «Ленфильме» картины «Фронтовые подруги» (также разделив её с коллективом создателей фильма);

– I степени – художники Кукрыниксы (Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий Никитич Крылов и Николай Александрович Соколов) за серию политических плакатов и карикатур;

– I степени – поэт Николай Семёнович Тихонов за поэму «Киров с нами» (1941) и стихотворения «В лесах на полянах мшистых…», «Растёт, шумит тот вихрь народной славы…» и другие;

– II степени – поэт Самуил Яковлевич Маршак за стихотворные тексты к плакатам и карикатурам.

Через несколько дней поэт Николай Тихонов, выступая по радио, заявил, что передаёт свою премию в Фонд обороны (в годы Великой Отечественной войны – благотворительный фонд, куда люди и организации перечисляли свои добровольные пожертвования. Всего, по данным БСЭ и БЭС, всем миром собрали более 17 млрд. рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 млрд. рублей, более 4,5 млрд. рублей облигациями государственных займов. Это позволило финансировать постройку более 2,5 тысяч боевых самолётов, нескольких тысяч танков, восьми подводных лодок и 16 различных военных катеров).

К Тихонову присоединились вышеперечисленные творцы, решившие общими силами купить и подарить Красной Армии тяжёлый танк. Кстати, стоимость танка КВ -1 производства ЧТЗ на 1942 год составляла 345000 рублей. Чтобы масштаб цен был понятнее, приведу несколько цифр: в те поры какая-нибудь гардеробщица получала зарплату до 130 рублей в месяц, квалифицированный рабочий военного завода – 800 рублей, профессорская ставка достигала 1080 рублей. При этом буханка хлеба в коммерческой торговле стоила 200–400 рублей, цена килограмма капусты или моркови на рынке была около 20 рублей, а за бутылку фантастически дефицитной водки просили до тысячи.

Танк был построен и на торжественном митинге в присутствии Маршака, Михалкова и Кукрыниксов передан 6-й «а» Гвардейской танковой бригаде (впоследствии 23-я отдельная Гвардейская танковая Ельнинская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого бригада). [76]