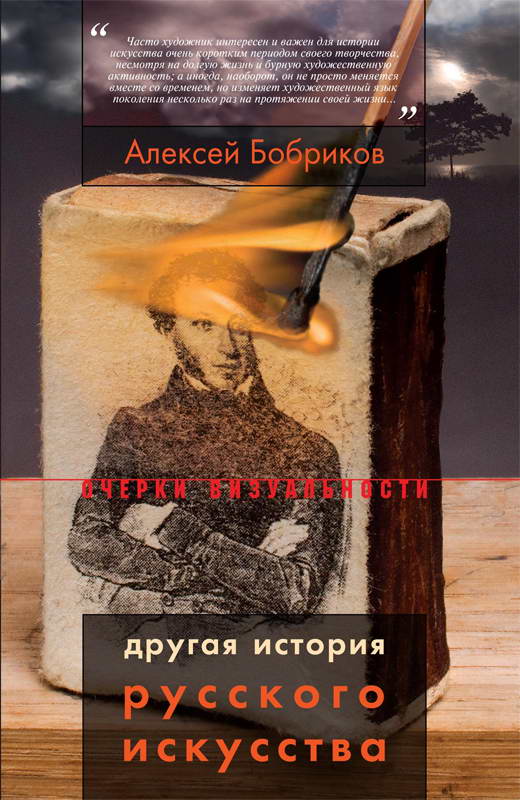

Другая история русского искусства - Алексей Алексеевич Бобриков

Помощь проекту

Другая история русского искусства читать книгу онлайн

941

Сейчас все это хорошо известно и всем понятно — после Ильи Кабакова, Комара и Меламида, Тимура Новикова и петербургского неоакадемизма. Но в начале XX века русская публика, не привыкшая играть в такие сложные игры, раздражалась, чувствуя скрытую иронию и пародию.

942

Скользя по краю водоема, они в этой размеренной точности интервалов напоминают фигурки старинных часов, в урочный час возникающие под легкий перезвон забытого менуэта (Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX века. М., 2000. С. 262).

943

Эта кукольность искупает — делает ненастоящим — любой (в том числе эротический) контекст. «Подчас тонкие, но неодухотворенные <…> лица, странные, как у кукол, движения, отставленные одна от другой ноги, неловкие, словно вывернутые руки <…> И тем, что позы и жесты эти были бы подчас грубы и резки, мы сказали бы даже — циничны, если бы принадлежали живым существам, — они производят жуткое впечатление <…> как движения развратных кукол» (Курошев Д. Художник «радуг» и «поцелуев» // Константин Сомов. СПб., 1913. С. 28–29).

944

Возможно, что акропольская кора на первом плане символизирует даже не красоту, а женскую моду (помня связь Бакста с модными журналами): легкомысленное и нарядное, рокайльное и почти гламурное искусство поздней архаики Афин эпохи Писистратидов. Все пройдет (погибнет, исчезнет), а рекламный манекен — или обложка модного журнала — останется.

945

Здесь — в технике — тип стилистической иронии предвещает будущий «Бубновый валет».

946

Художники самого младшего поколения «Голубой розы» — юные Михаил Ларионов («Пейзаж под снегом», «Кукольный театр») и Артур Фонвизин («Невеста», «Леда») — тоже склонны к иронии и пародии, но более экспрессивны по технике.

947

Хотя теоретически можно предположить, что для Репина настал еще один период реакции — и он воспринял демонстрацию как хоровод бесов. Тогда это, конечно, настоящий (а не самопроизвольный) символизм — в духе Добужинского.

948

В качестве примера можно привести самые поздние и почти никому не известные вещи: «Самосожжение Гоголя» (1909, ГТГ), «Бельгийский король Альберт в момент взрыва плотины в 1914 году» (1914, Самарский художественный музей), «Давид и Голиаф» (1915, Тверская областная картинная галерея), «Большевики (Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка)» (коллекция Ростроповича и Вишневской), «Танцующая» (частное собрание), «Солоха и дьяк» (1926, Симферопольский музей).

949

Впоследствии Добужинский превратил вид современного города в абсолютный кошмар — «Мост в Лондоне» (1908).

950

Журнал «выступил представителем и поборником молодой русской живописи, ставшей в оппозицию петербургскому эстетизму» (Золотое руно. 1908. № 12. С. 106). Именно ироническому эстетизму сомовского толка — а не вообще «Миру искусства».

951

В конце «Истории русской живописи в XIX веке» Бенуа пишет — в связи с Сомовым — об исчерпанности индивидуализма в искусстве и предрекает новый коллективизм без энтузиазма, скорее как историческую неизбежность.

952

Бенуа А. Н. Художественные ереси // Золотое руно. 1906. № 2. С. 81.

953

Там же. С. 82.

954

Это еще и преодоление натурализма — и импрессионизма как его формы — через декоративный синтетизм; но в форме живописи, а не графики («соединение импрессионизма с декоративностью, освобождение живописи от графичности, то есть от наследия Мира искусства» — Александр Матвеев. Альбом. М., 1979. С. 19).

955

Куда мы идем? М., 1910. С. 96.

956

Маковский С. К. Московский примитивизм // Золотое руно. 1907. № 5. С. 25.

957

Сама жизнь, очевидно, понимается Кузнецовым этого периода как вечное движение живой первоматерии, какой-то мерцающей протоплазмы — из которого рождаются (проступают) на миг какие-то телесные формы.

958

Образ фонтана символизирует мистический круговорот жизни, который пронизывает и одухотворяет все сущее. Призрачное свечение, исходящее от картины, напоминает о присутствии в этом мире отблеска неземного света. На полотне передано утреннее, недовоплощенное состояние мира. Невольно возникают ассоциации с лазурным царством нерожденных младенцев из драмы бельгийского писателя-символиста Мориса Метерлинка «Синяя птица» (цит. по: www.tretyakovgallery.Ri).

959

Здесь очевидно влияние идей Гогена.

960

Это керамика «кикеринского цикла», парковая скульптура виллы Якова Жуковского в Новом Кучук-Кое в Крыму (горельеф «Спящие мальчики», 1907; «Пробуждающийся», 1907; «Засыпающий мальчик») — главным образом мальчики и юноши.

961

Одна из первых символистских вещей, «Успокоение» (1905), — два мальчика, как бы рожденные (но не до конца оформленные) перетеканием субстанции: «их формы зыбки, очертания неопределенны, изменчивы» (Александр Матвеев. Альбом. М., 1979. С. 14); это похоже на течение воды у Кузнецова. У чуть более позднего Матвеева (вернувшегося из Парижа) — например, в знаменитом горельефе «Спящие мальчики» (1907) — эта первоначально неопределенная субстанция приобретает оттенок земной плоти, глины, тоже порождающей тела, уже более оформленные, даже грубоватые, но тоже погруженные в стихию, не отделившиеся от нее.

962

А. Левинсон пишет: «Они несут на себе тот же сладостный гнет сонной истомы, как <…> большинство образов Матвеева» (Левинсон А. Я. А. Т. Матвеев. М., 1913. С. 9).

963

«Пробуждающийся» 1907 года как будто сопротивляется пробуждению.

964

Эрнст С. Рерих // Держава Рериха / Сост. Д. Н. Попов. М., 1993. С. 444.

965

Если Евреинов восстанавливает старинные формы драматического театра, то Бенуа, Стравинский и Дягилев ищут новые формы для театра музыкального. «Петрушка» появляется почти одновременно с театром Евреинова.

966

Театр и искусство. 1907. № 41. С. 673.

967

Видимо, Дягилев почувствовал в искусстве Бошана <…> умение воскресить детскую душу древних мифов (Бессонова М. А. Анри Руссо и французские наивы // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 147).

968

Впрочем, русское искусство рассматриваемого периода в отношении Античности так далеко — как позднее Дягилев с Бошаном — не